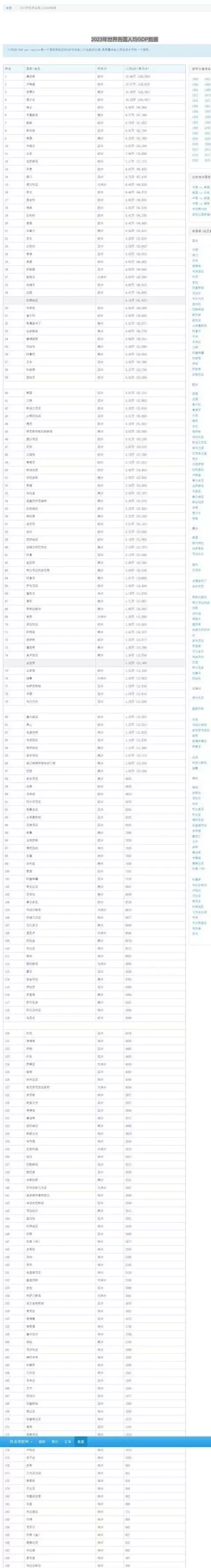

香港和新加坡,曾经是同一起跑线上的竞争者,如今却走上了截然不同的道路。1997年,香港回归时,GDP占整个中国大陆的18%。

而到了2023年,这个数字只剩下2%。

与此同时,新加坡却一路狂飙,2024年人均GDP达到84734美元,甚至超过了美国,而香港则停在了50531美元。

短短几十年,两座城市的命运为何如此不同?

当年的四小龙,起点相似,模式相同。

上世纪70年代,亚洲四小龙——香港、新加坡、韩国、台湾,凭借着出色的地理位置、廉价劳动力和外资支持,迅速崛起。

那时候,香港和新加坡的经济水平几乎持平,都是国际贸易中心,靠着中转港口、轻工业和金融业吃饭。

香港因为是中国大陆唯一的对外窗口,吸引了大量国际资本,而新加坡则牢牢抓住马六甲海峡的地理优势,成为东南亚的贸易枢纽。

但后来,香港的黄金时代逐渐成为过去。

80年代,香港的制造业风生水起,尤其是纺织、电子等行业,吸引了无数外资企业。

然而,随着中国大陆的改革开放,深圳、广州等地开始承接香港的产业转移,香港本地的工业逐步被边缘化。

与此同时,内地劳动力成本更低,土地更便宜,工业区迅速扩张,香港的制造业优势被彻底削弱。

到了90年代,香港的经济重心完全转向金融和房地产,工业空心化的问题开始显现。

而新加坡却选择了一条不同的路。

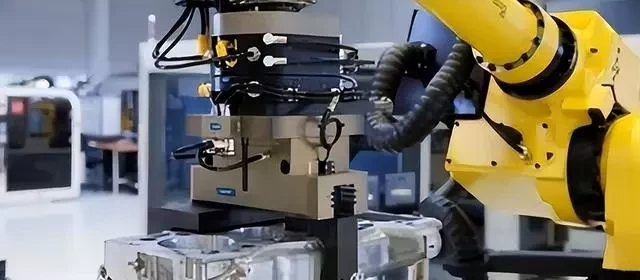

李光耀带领下的新加坡,早早意识到制造业的重要性。

他们没有像香港一样完全依赖金融,而是大力推动高端制造业、科技研发和生物医药产业。

如今,新加坡的半导体产业、精密工程、生物医药已经站在世界前列,甚至在某些领域超过了台湾。

而香港呢?除了房地产和金融,几乎没有其他核心产业支撑。

香港的金融优势,也在逐渐被新加坡蚕食。

曾几何时,香港是亚洲最重要的金融中心。

但近年来,新加坡通过更灵活的税收政策、稳定的政治环境和国际化的法律体系,吸引了大量跨国企业和富豪。

特别是在财富管理、家族办公室等高端金融服务领域,新加坡已经超过了香港。

更关键的是,香港由于各种原因,金融市场的活力有所下降,而新加坡则趁机扩张,稳步取代香港的部分地位。

税收政策,成了压倒骆驼的最后一根稻草。

新加坡的企业所得税虽然比香港高0.5%,但免税政策极具吸引力。

比如,高科技公司的研发费用可以100%免税,甚至还能拿到政府奖励。

而香港的税收政策相对保守,缺乏足够的针对性优惠。

因此,许多跨国企业和富豪选择移民新加坡,带走了大量资本和资源。

香港并非没有机会,但它需要找到新的定位。

如今的香港,已经不再是一个独立的经济体,而是中国的一部分。

与其和新加坡硬碰硬,不如充分利用内地的资源,打造全球贸易和科技创新中心。

比如,依托粤港澳大湾区的发展,香港可以成为国际金融结算中心、跨境电商枢纽、甚至是科技研发基地。

有人说,香港的黄金时代已经过去,但也有人认为,香港的未来才刚刚开始。

毕竟,历史的车轮从不会停下,关键在于,如何找到属于自己的方向。