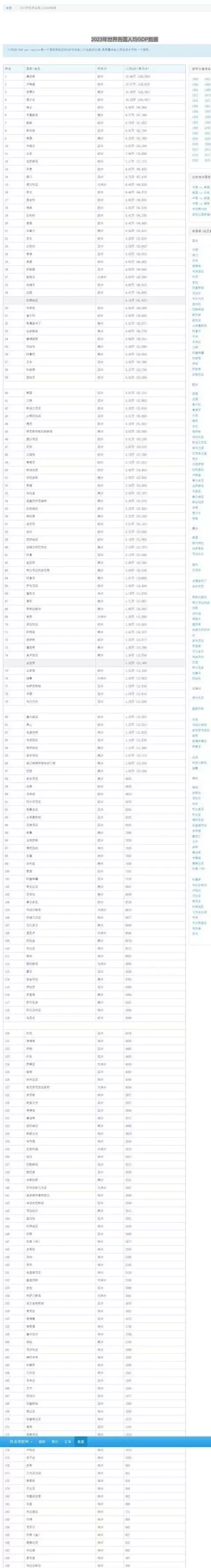

香港和新加坡,曾經是同一起跑線上的競爭者,如今卻走上了截然不同的道路。1997年,香港回歸時,GDP占整個中國大陸的18%。

而到了2023年,這個數字只剩下2%。

與此同時,新加坡卻一路狂飆,2024年人均GDP達到84734美元,甚至超過了美國,而香港則停在了50531美元。

短短几十年,兩座城市的命運為何如此不同?

當年的四小龍,起點相似,模式相同。

上世紀70年代,亞洲四小龍——香港、新加坡、韓國、台灣,憑藉著出色的地理位置、廉價勞動力和外資支持,迅速崛起。

那時候,香港和新加坡的經濟水平幾乎持平,都是國際貿易中心,靠著中轉港口、輕工業和金融業吃飯。

香港因為是中國大陸唯一的對外窗口,吸引了大量國際資本,而新加坡則牢牢抓住馬六甲海峽的地理優勢,成為東南亞的貿易樞紐。

但後來,香港的黃金時代逐漸成為過去。

80年代,香港的製造業風生水起,尤其是紡織、電子等行業,吸引了無數外資企業。

然而,隨著中國大陸的改革開放,深圳、廣州等地開始承接香港的產業轉移,香港本地的工業逐步被邊緣化。

與此同時,內地勞動力成本更低,土地更便宜,工業區迅速擴張,香港的製造業優勢被徹底削弱。

到了90年代,香港的經濟重心完全轉向金融和房地產,工業空心化的問題開始顯現。

而新加坡卻選擇了一條不同的路。

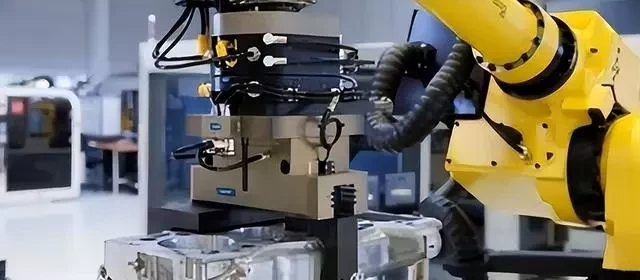

李光耀帶領下的新加坡,早早意識到製造業的重要性。

他們沒有像香港一樣完全依賴金融,而是大力推動高端製造業、科技研發和生物醫藥產業。

如今,新加坡的半導體產業、精密工程、生物醫藥已經站在世界前列,甚至在某些領域超過了台灣。

而香港呢?除了房地產和金融,幾乎沒有其他核心產業支撐。

香港的金融優勢,也在逐漸被新加坡蠶食。

曾幾何時,香港是亞洲最重要的金融中心。

但近年來,新加坡通過更靈活的稅收政策、穩定的政治環境和國際化的法律體系,吸引了大量跨國企業和富豪。

特別是在財富管理、家族辦公室等高端金融服務領域,新加坡已經超過了香港。

更關鍵的是,香港由於各種原因,金融市場的活力有所下降,而新加坡則趁機擴張,穩步取代香港的部分地位。

稅收政策,成了壓倒駱駝的最後一根稻草。

新加坡的企業所得稅雖然比香港高0.5%,但免稅政策極具吸引力。

比如,高科技公司的研發費用可以100%免稅,甚至還能拿到政府獎勵。

而香港的稅收政策相對保守,缺乏足夠的針對性優惠。

因此,許多跨國企業和富豪選擇移民新加坡,帶走了大量資本和資源。

香港並非沒有機會,但它需要找到新的定位。

如今的香港,已經不再是一個獨立的經濟體,而是中國的一部分。

與其和新加坡硬碰硬,不如充分利用內地的資源,打造全球貿易和科技創新中心。

比如,依託粵港澳大灣區的發展,香港可以成為國際金融結算中心、跨境電商樞紐、甚至是科技研發基地。

有人說,香港的黃金時代已經過去,但也有人認為,香港的未來才剛剛開始。

畢竟,歷史的車輪從不會停下,關鍵在於,如何找到屬於自己的方向。