3月26日,华侨银行(OCBC)发布的年度报告显示,集团首席执行官黄海伦(Helen Wong)2024年总薪酬达到1280万新元(约合人民币6800万元),较2023年增长5.8%,这一数字立即引发市场热议。

巨资注入,点燃航天创新引擎

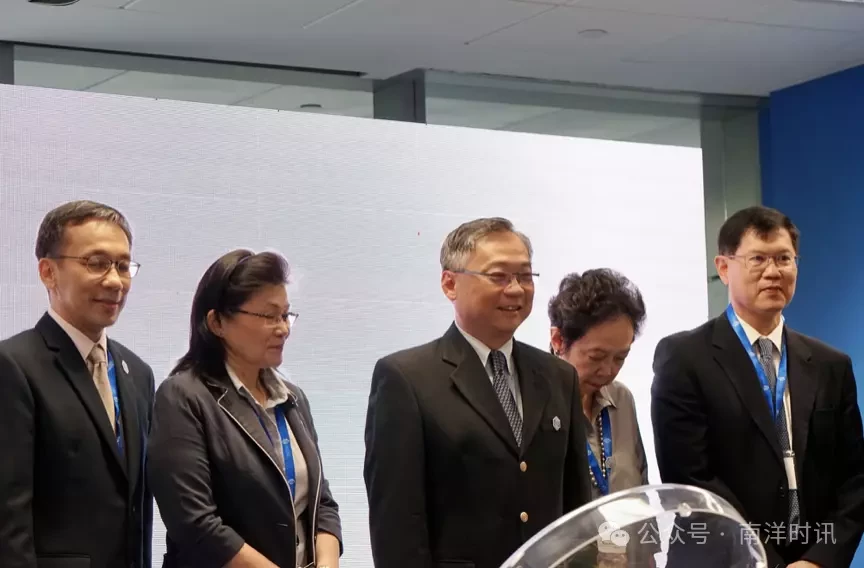

新加坡副总理兼贸工部长颜金勇在滨海湾金沙会展中心举行的全球航天技术大会上郑重宣布,新加坡将在未来两年内为一项航天技术的旗舰项目再度注资6000万元。

这一重磅决策犹如一颗火种,将为新加坡航天领域的发展与创新注入源源不断的动力。

回首2022年,新加坡政府曾宣布投入1亿5000万元用于航天科技与产业发展办公室的旗舰项目,这笔资金在2021年至2025年期间有条不紊地执行着各类项目,为航天事业筑牢根基。

如今,新增的6000万元专项资金将在2025年至2027年期间发挥关键作用:

◎ 一方面,加速卫星技术的创新进程,助力科研人员突破技术瓶颈,研发出更为先进、高效的卫星系统;

◎ 另一方面,积极促进高等教育学府和研究机构的技能建设,为航天领域培育出一批批专业素养过硬、创新思维活跃的后备人才。

不仅如此,这笔资金还将助力航天领域的科研成果走向商业化道路,打通从实验室到市场的“最后一公里”,让科技创新真正转化为经济增长的驱动力。这些项目预计耗时四至五年,虽征途漫漫,但却承载着新加坡航天腾飞的希望。

颜金勇在为大会发表开场讲话时,深入剖析了当下科技发展趋势与航天领域机遇之间的紧密联系。

随着信息化应用如雨后春笋般兴起,数据分析和人工智能蓬勃发展,市场对更强大的网络和宽带连接的需求愈发迫切。尤其是5G网络的普及,如同一张无形的大网在全球铺开,却也凸显出地面网络的局限性。在那些偏远山区、广袤海洋等地面网络无法覆盖的区域,卫星通信成为弥补连接缺口的关键力量,这无疑为新加坡航天产业的发展营造了广阔的市场空间。

多管齐下,全方位布局航天未来

航天技术作为现代基础设施的核心组成部分,连接着通讯、地球观测等诸多关键应用领域。新加坡深刻洞察到强化航天技能对于提升国家竞争力的深远意义,这不仅关乎航天领域自身发展,更能为航空、海事和可持续发展等多个领域提供强有力的支撑。

一方面,新加坡航天科技与产业发展办公室顺势而为,在全球航天技术大会上重磅推出“新加坡航天领域下阶段发展策略”。

从三大关键方向精准发力,推动新兴航天产业以及研究生态系统茁壮成长。除了前文提及的资金注入这一关键举措外,在国际舞台上积极建立合作伙伴关系也是重中之重。

新加坡航天科技与产业发展办公室与欧洲航天局成功签署一份意向书,双方将在技术研发、人才交流、项目合作等多个维度携手共进,共享资源与经验,共同攻克航天领域的难题,携手迈向宇宙探索的新高度。

另一方面,办公室精心策划推出地球观测计划,充分利用遥控感应卫星技术这一“慧眼”,聚焦本区域面临的诸多可持续性和人道主义课题,提供极具针对性的分析与解决方案。

当下,新加坡航天业的价值链已汇聚约70家企业,在全球10大卫星技术服务供应商中,大部分选择在新加坡设立区域总部,足见新加坡航天产业的吸引力与集聚效应。这个充满活力的领域还吸纳了约2000名专业人士,他们来自工程、研究和商业等不同领域,凭借各自专长,为新加坡航天事业添砖加瓦。

展望未来,随着全球航天经济规模的持续扩张,根据世界经济论坛去年4月的估算,到2035年,全球航天经济规模将从2023年的6300亿美元激增两倍至1.8万亿美元。新加坡凭借其前瞻性布局与坚定投入,有望在这一浩瀚宇宙经济浪潮中乘风破浪,书写属于自己的航天传奇。