新加坡前总统李光耀的家庭出身和新加坡的双语种之路

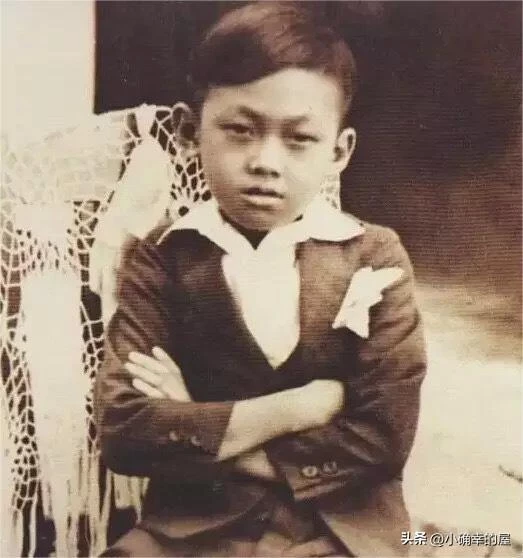

李光耀的出身

李光耀的曾祖父李沐文是客家人,1846年生于中国广东省大埔县唐溪村。

长大后,李沐文乘船过番到南洋来。

李的祖父李云龙1871年生于新加坡,李的父亲李进坤1903年生于中爪哇三宝垄。

李光耀是曾祖父南来的第四代,1923年9月16日生于新加坡。

李的祖父李云龙当年在一艘轮船上当事务长,经常航海到爪哇与附近岛屿,因此邂逅并迎娶了住在爪哇三宝垄的祖母。

李云龙和他姐姐(也就是李的姑婆)一样,会说客家话。

在船上当事务长的日子,因为船长是英国人,李云龙因此深信英语是全世界最具影响力的语言,他跟李光耀用英语交谈。

李的祖母主要说爪哇话和马来语,也能说几句蹩脚英语。

李光耀的父亲李进坤和母亲蔡认娘,都出身富裕的中产阶级家庭,在英校接受教育,这在当时是很少有的。

他们彼此以英语交谈,而家里的几个佣人来自印尼,说的是爪哇话。

所以,李光耀自小跟父母亲说英语,向帮佣学马来语和爪哇话,英语是李光耀最先接触的语言。

刘光耀六岁那年,他们全家住进了外祖父一栋住过了三代的大祖宅。

李光耀的外祖父是土生华人,只说英语和马来语,不会说华语。他拥有从前加东巴刹和荣市一带的橡胶园,以及现在乌节路泰国大使馆旁的一排店屋。

外祖母来自婆罗洲,也是客家人,她说客家话和爪哇话、马来语。

童年时代深烙在李光耀脑海中的语言,除了英语,就是马来语和爪哇话。

外祖母关心他的教育,因此,从小李光耀就开始了跟双语困难纠缠搏斗的日子。

1929年他还不满6岁,李的外祖母坚持李光耀跟其他渔民的孩子一样,到住家后面一所亚答屋私塾,跟一个独居在那里的华文老师学华文。

这个老师也许没有受过太好的教育,他说的福建话比华语多,并且只教死背不明白意思的词语,还要他们学写毛笔字,让她很苦恼。

李光耀向母亲诉苦。母亲却仍要他接受华文教育,把他转送去在如切一带的俊源学校。

俊源学校是华校,老师全以华语教课,李光耀是个来自全讲英语和咨咨马来语家庭的学生,对这样的华文教育很快就招架不住了。同学不会说英语,说的华语都带有浓浓的方言口音。

几个星期后,李光耀再次恳求母亲替他转校。母亲违背了外祖母的意愿,把他转到德乐英校去。

这所学校鼓励学生说英语,隔壁直落古楼马来学校很多马来学生也转到这里来。

在那里,李光耀学得如鱼得水,只用六年时间就完成了七年的小学教育,毕业考到全校第一名,中学进入当时只录取最优秀学生的莱佛士书院(Raffles Institution)。

李光耀的母亲是个有智慧而且个性坚强的女人。

从小,她总是不厌其烦地提醒李光耀,别像他父亲那样,出身富家子弟却无一技之长。

30年代世界经济大萧条,李光耀的祖父事业受到打击,家道中落后,只有中学学历的父亲因为没有专业资格,先在壳牌石油公司管理店面,后来负责管理新山、答株巴辖、士都浪等地的仓库。

这件事给他的启示就是,为免过朝不保夕的生活,最好去学一门专业。

所谓专业,有三种选择:医学、法律、工程。

新加坡有医学院,却没有法学院和工学院。

他不喜欢学医,如果学工程,将来也必须为他人工作。

法律却可以自立门户,是一种自由的行业。

后来他父亲对自己年轻时不努力也感到后悔,他极力劝李光耀搞专业。

所以在1936年,李光耀13岁升上莱佛士书院那年,已经立志要当一名律师。

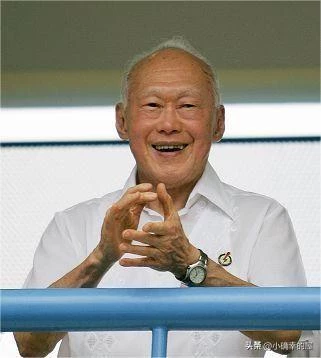

李光耀的关于新加坡双语种的考虑

政府在考虑是否开放让免付费电视频道重新播放方言节目时,有人这么建议:“华语已在华族社群中奠定了基础。让我们恢复方言节目,好让老人家能收看连续剧。”

我反对这么做,并且指出,当我还是总理的时候,曾经因为压制方言节目而付出沉重的政治代价,好不容易才让人们习惯说华语。现在怎么又来开倒车?

一整代华人因为突然发现自己喜爱的方言节目被腰斩而怨我。“丽的呼声”有个很好的讲古大师李大傻,我们就这么终止了他的节目。

为什么还要让广东话或福建话在我们的下一代蔓延开来?

只要一恢复方言,老一辈又会开始跟儿孙说方言。方言会卷土重来的,虽缓慢,却是肯定的。

每个国家都需要有一种人人都听得懂的共同语言。当年,要把英国殖民政府遗留下来的四大语文源流进行一番统合,并不容易。

大多数华族学生报读华校,为自己的语言深感自豪,1949年新中国崛起后更是如此。

为了使英语成为所有学校的第一语文,母语为第二语文,我必须展开多方面斗争。

华文沙文主义者为了对抗这项政策全力拚搏,华文报和华校使尽全力提高读者群和招生人数。

由于我当时的华文水平有限,所以交由我的华文新闻秘书李微尘严厉管制华文报、华文中学、南洋大学,以及属下的职员和支持者,将示威、怠工和罢工等活动减至最少。

最终,是英文教育的市场价值解决了问题。我们也才有了今日的新加坡,以英语与世界接轨,并吸引跨国机构进驻;同时保留母语为第二语文,让我们能与中国、印度和印度尼西亚保持联系。语文政策是个关键转折点,倘若人们选择走上另一条路,现在的新加坡恐怕只是一潭死水。

出于情感因素,也出于同中国进行商业贸易往来的需求,我们需要保留华文为第二语文,但肯定不需要方言。

我们耗费了那么多时间、精力和政治资本,把方言从大众传媒彻底除去,如今反倒要走回老路,实在非常愚蠢。

新加坡明星孙燕姿的双语学习之路

“怎么新人现在都那么笨?”

中国台湾综艺节目主持人吴宗宪在录影棚里当着大家的面脱口说的这句话,像个热辣辣的巴掌刮在我的脸上,刺痛了我的心。

这句话,成了我学习双语的转换点。

那是我第一次上吴宗宪的综艺节目。他冷不防问了一个我不太听得懂的问题。

情急之下,我想起唱片公司在我上节目前给的贴士--被问住时就给一个答了等于没答的无聊答复,于是便照搬了。

我本来以为,大家哈哈大笑后话题和焦点就会转移。怎知道,我的无知却被吴宗宪一眼识破了。

那次惨痛教训使我下定决心,一定要证明给他们看我不是一个没有脑的艺人。

我不要再盲目听从别人的建议。

我要主宰自己怎么想、怎么说。

我也决定下苦功,努力尝试把想说的话,从英语转换成华语,再以华语表达出来。

我非得让我的华文进步不可。

我并不是在歌手生涯起步时就意识到有必要加强双语,而是在离开多元语言环境的新加坡后,才意识到掌握华语的重要。

我生长在一个双语的家庭里。

父亲受华文教育,母亲则受英文教育。

记得从四岁起,母亲每晚念英文儿童故事给我听。我们在家里讲华语,跟阿嬷就讲潮州话。

爸妈把我送到有传统华校背景的南洋小学。

我念的中学则是传统英校,中一中二在圣玛格烈中学,中三中四转到莱佛士女中。

中学时期,我比较常讲英语,一方面是因为同学当中有马来人和印度人,另一方面是因为

当时讲英语比较“酷”。我尤其喜欢上英国文学课,爱陶醉在莎士比亚和乔叟的作品中。

华文课则不太能够引起我的兴趣,华文课似乎跟我的生活没有太多直接的关系。

爸妈担心我会忽略中文,便聘请了一名来自上海的补习老师。他们请她别让我做历届考题,而是引导我欣赏中文。她让我读散文和诗词,制造了一个学习中文的环境。

所以我的双语是有点底子的。但我开始在中国台湾地区工作时,却发现中文“到用时方恨少”。我的华文掌握不算糟糕,但对于我当时所处的环境,是不足够的。

在新加坡讲话,你可以中英文掺著使用,别人也完全听得懂你说什么。

但在中国台湾地区,台北人多数只讲国语,我也必须只讲华语。

对我来说,用华语说完整的句子,一点都不容易。

我在台北这个单语环境里生活,就算像搭巴士或到超级市场购物的小事,也必须能够听和说华语。我深切地感受到加强华语的迫切性。

起初这是个艰辛的过程。有时,我几乎想要跑回新加坡,回到那个可以用一种我完全熟悉的语言沟通的国度。

烦闷和排斥不时涌上心头。

但我坚持下去,因为我知道唯有这样,才能让别人听得懂我的意思。

身为歌手,我经常需要用华语来回答媒体记者的问题。

我必须谈我自己、谈我的性格和兴趣是什么。

开始时,唱片公司找了一个人帮我设计答案,并训练我如何用华语回答这些问题。

起初我很配合,但后来我认为我必须找回自己的声音,给自己想出来的答案。

我发现一个窍门,就是先在脑子里组成华语的句子,再慢慢地、清楚地把它讲出来,这样就行了。

现在,我虽然还是比较习惯阅读英文和讲英语,但讲华语已基本上不是问题。

我生活中用英语,工作上用华语。

拿到一首新歌的歌词时,我可以马上投入中文歌词的意境里,不必先把歌词翻译成英文。开口讲华语时,也不必先用英语在脑子里想。

掌握了华文之后,我开始对中国文化和历史感兴趣。中国朋友和同事在一起聊时事或历史时,我会想参与。我想了解中国为什么会发展成今天的中国。

我吃过不能善用语言的苦头,可以体恤单语族的无奈。

我希望懂得双语的新加坡人,在跟英语不如我们流利的人交流时,能够保持谦虚。

我在中国的保镖对我的英语驾驭能力感到敬佩,而我也同样欣赏他们的华语能力。他们很想多认识新加坡,而我也很想认识中国。

我的歌唱事业之所以能跨越国界,有赖于我身为新加坡人的适应能力。

新加坡人善于适应,只要他们处在某个环境中,他们就能适应。

例如我有两名老同学,以前除了上华文课之外完全不用华语,但被派到上海公干后,她们现在都能说一口流利的华语。

我不认为,为了事业而逼自己学华语,就等于是在淡化自己的文化和身份认同。

我们还是没变的。

我们读跟以前一样的书、玩一样的游戏、看一样的电影、分享一样的笑话。

我们丧失自我了吗?

我不认为。

我们只是适应过来了而已。