新加坡前總統李光耀的家庭出身和新加坡的雙語種之路

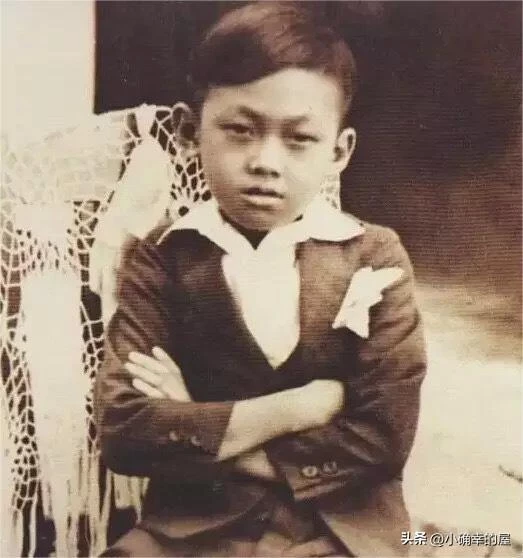

李光耀的出身

李光耀的曾祖父李沐文是客家人,1846年生於中國廣東省大埔縣唐溪村。

長大後,李沐文乘船過番到南洋來。

李的祖父李雲龍1871年生於新加坡,李的父親李進坤1903年生於中爪哇三寶壟。

李光耀是曾祖父南來的第四代,1923年9月16日生於新加坡。

李的祖父李雲龍當年在一艘輪船上當事務長,經常航海到爪哇與附近島嶼,因此邂逅並迎娶了住在爪哇三寶壟的祖母。

李雲龍和他姐姐(也就是李的姑婆)一樣,會說客家話。

在船上當事務長的日子,因為船長是英國人,李雲龍因此深信英語是全世界最具影響力的語言,他跟李光耀用英語交談。

李的祖母主要說爪哇話和馬來語,也能說幾句蹩腳英語。

李光耀的父親李進坤和母親蔡認娘,都出身富裕的中產階級家庭,在英校接受教育,這在當時是很少有的。

他們彼此以英語交談,而家裡的幾個傭人來自印尼,說的是爪哇話。

所以,李光耀自小跟父母親說英語,向幫傭學馬來語和爪哇話,英語是李光耀最先接觸的語言。

劉光耀六歲那年,他們全家住進了外祖父一棟住過了三代的大祖宅。

李光耀的外祖父是土生華人,只說英語和馬來語,不會說華語。他擁有從前加東巴剎和榮市一帶的橡膠園,以及現在烏節路泰國大使館旁的一排店屋。

外祖母來自婆羅洲,也是客家人,她說客家話和爪哇話、馬來語。

童年時代深烙在李光耀腦海中的語言,除了英語,就是馬來語和爪哇話。

外祖母關心他的教育,因此,從小李光耀就開始了跟雙語困難糾纏搏鬥的日子。

1929年他還不滿6歲,李的外祖母堅持李光耀跟其他漁民的孩子一樣,到住家後面一所亞答屋私塾,跟一個獨居在那裡的華文老師學華文。

這個老師也許沒有受過太好的教育,他說的福建話比華語多,並且只教死背不明白意思的詞語,還要他們學寫毛筆字,讓她很苦惱。

李光耀向母親訴苦。母親卻仍要他接受華文教育,把他轉送去在如切一帶的俊源學校。

俊源學校是華校,老師全以華語教課,李光耀是個來自全講英語和咨咨馬來語家庭的學生,對這樣的華文教育很快就招架不住了。同學不會說英語,說的華語都帶有濃濃的方言口音。

幾個星期後,李光耀再次懇求母親替他轉校。母親違背了外祖母的意願,把他轉到德樂英校去。

這所學校鼓勵學生說英語,隔壁直落古樓馬來學校很多馬來學生也轉到這裡來。

在那裡,李光耀學得如魚得水,只用六年時間就完成了七年的小學教育,畢業考到全校第一名,中學進入當時只錄取最優秀學生的萊佛士書院(Raffles Institution)。

李光耀的母親是個有智慧而且個性堅強的女人。

從小,她總是不厭其煩地提醒李光耀,別像他父親那樣,出身富家子弟卻無一技之長。

30年代世界經濟大蕭條,李光耀的祖父事業受到打擊,家道中落後,只有中學學歷的父親因為沒有專業資格,先在殼牌石油公司管理店面,後來負責管理新山、答株巴轄、士都浪等地的倉庫。

這件事給他的啟示就是,為免過朝不保夕的生活,最好去學一門專業。

所謂專業,有三種選擇:醫學、法律、工程。

新加坡有醫學院,卻沒有法學院和工學院。

他不喜歡學醫,如果學工程,將來也必須為他人工作。

法律卻可以自立門戶,是一種自由的行業。

後來他父親對自己年輕時不努力也感到後悔,他極力勸李光耀搞專業。

所以在1936年,李光耀13歲升上萊佛士書院那年,已經立志要當一名律師。

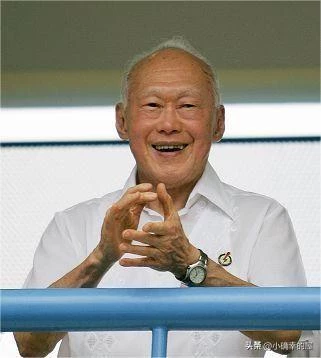

李光耀的關於新加坡雙語種的考慮

政府在考慮是否開放讓免付費電視頻道重新播放方言節目時,有人這麼建議:「華語已在華族社群中奠定了基礎。讓我們恢復方言節目,好讓老人家能收看連續劇。」

我反對這麼做,並且指出,當我還是總理的時候,曾經因為壓制方言節目而付出沉重的政治代價,好不容易才讓人們習慣說華語。現在怎麼又來開倒車?

一整代華人因為突然發現自己喜愛的方言節目被腰斬而怨我。「麗的呼聲」有個很好的講古大師李大傻,我們就這麼終止了他的節目。

為什麼還要讓廣東話或福建話在我們的下一代蔓延開來?

只要一恢復方言,老一輩又會開始跟兒孫說方言。方言會捲土重來的,雖緩慢,卻是肯定的。

每個國家都需要有一種人人都聽得懂的共同語言。當年,要把英國殖民政府遺留下來的四大語文源流進行一番統合,並不容易。

大多數華族學生報讀華校,為自己的語言深感自豪,1949年新中國崛起後更是如此。

為了使英語成為所有學校的第一語文,母語為第二語文,我必須展開多方面鬥爭。

華文沙文主義者為了對抗這項政策全力拚搏,華文報和華校使盡全力提高讀者群和招生人數。

由於我當時的華文水平有限,所以交由我的華文新聞秘書李微塵嚴厲管制華文報、華文中學、南洋大學,以及屬下的職員和支持者,將示威、怠工和罷工等活動減至最少。

最終,是英文教育的市場價值解決了問題。我們也才有了今日的新加坡,以英語與世界接軌,並吸引跨國機構進駐;同時保留母語為第二語文,讓我們能與中國、印度和印度尼西亞保持聯繫。語文政策是個關鍵轉折點,倘若人們選擇走上另一條路,現在的新加坡恐怕只是一潭死水。

出於情感因素,也出於同中國進行商業貿易往來的需求,我們需要保留華文為第二語文,但肯定不需要方言。

我們耗費了那麼多時間、精力和政治資本,把方言從大眾傳媒徹底除去,如今反倒要走回老路,實在非常愚蠢。

新加坡明星孫燕姿的雙語學習之路

「怎麼新人現在都那麼笨?」

中國台灣綜藝節目主持人吳宗憲在錄影棚里當著大家的面脫口說的這句話,像個熱辣辣的巴掌刮在我的臉上,刺痛了我的心。

這句話,成了我學習雙語的轉換點。

那是我第一次上吳宗憲的綜藝節目。他冷不防問了一個我不太聽得懂的問題。

情急之下,我想起唱片公司在我上節目前給的貼士--被問住時就給一個答了等於沒答的無聊答覆,於是便照搬了。

我本來以為,大家哈哈大笑後話題和焦點就會轉移。怎知道,我的無知卻被吳宗憲一眼識破了。

那次慘痛教訓使我下定決心,一定要證明給他們看我不是一個沒有腦的藝人。

我不要再盲目聽從別人的建議。

我要主宰自己怎麼想、怎麼說。

我也決定下苦功,努力嘗試把想說的話,從英語轉換成華語,再以華語表達出來。

我非得讓我的華文進步不可。

我並不是在歌手生涯起步時就意識到有必要加強雙語,而是在離開多元語言環境的新加坡後,才意識到掌握華語的重要。

我生長在一個雙語的家庭里。

父親受華文教育,母親則受英文教育。

記得從四歲起,母親每晚念英文兒童故事給我聽。我們在家裡講華語,跟阿嬤就講潮州話。

爸媽把我送到有傳統華校背景的南洋小學。

我念的中學則是傳統英校,中一中二在聖瑪格烈中學,中三中四轉到萊佛士女中。

中學時期,我比較常講英語,一方面是因為同學當中有馬來人和印度人,另一方面是因為

當時講英語比較「酷」。我尤其喜歡上英國文學課,愛陶醉在莎士比亞和喬叟的作品中。

華文課則不太能夠引起我的興趣,華文課似乎跟我的生活沒有太多直接的關係。

爸媽擔心我會忽略中文,便聘請了一名來自上海的補習老師。他們請她別讓我做歷屆考題,而是引導我欣賞中文。她讓我讀散文和詩詞,製造了一個學習中文的環境。

所以我的雙語是有點底子的。但我開始在中國台灣地區工作時,卻發現中文「到用時方恨少」。我的華文掌握不算糟糕,但對於我當時所處的環境,是不足夠的。

在新加坡講話,你可以中英文摻著使用,別人也完全聽得懂你說什麼。

但在中國台灣地區,台北人多數隻講國語,我也必須只講華語。

對我來說,用華語說完整的句子,一點都不容易。

我在台北這個單語環境里生活,就算像搭巴士或到超級市場購物的小事,也必須能夠聽和說華語。我深切地感受到加強華語的迫切性。

起初這是個艱辛的過程。有時,我幾乎想要跑回新加坡,回到那個可以用一種我完全熟悉的語言溝通的國度。

煩悶和排斥不時湧上心頭。

但我堅持下去,因為我知道唯有這樣,才能讓別人聽得懂我的意思。

身為歌手,我經常需要用華語來回答媒體記者的問題。

我必須談我自己、談我的性格和興趣是什麼。

開始時,唱片公司找了一個人幫我設計答案,並訓練我如何用華語回答這些問題。

起初我很配合,但後來我認為我必須找回自己的聲音,給自己想出來的答案。

我發現一個竅門,就是先在腦子裡組成華語的句子,再慢慢地、清楚地把它講出來,這樣就行了。

現在,我雖然還是比較習慣閱讀英文和講英語,但講華語已基本上不是問題。

我生活中用英語,工作上用華語。

拿到一首新歌的歌詞時,我可以馬上投入中文歌詞的意境里,不必先把歌詞翻譯成英文。開口講華語時,也不必先用英語在腦子裡想。

掌握了華文之後,我開始對中國文化和歷史感興趣。中國朋友和同事在一起聊時事或歷史時,我會想參與。我想了解中國為什麼會發展成今天的中國。

我吃過不能善用語言的苦頭,可以體恤單語族的無奈。

我希望懂得雙語的新加坡人,在跟英語不如我們流利的人交流時,能夠保持謙虛。

我在中國的保鏢對我的英語駕馭能力感到敬佩,而我也同樣欣賞他們的華語能力。他們很想多認識新加坡,而我也很想認識中國。

我的歌唱事業之所以能跨越國界,有賴於我身為新加坡人的適應能力。

新加坡人善於適應,只要他們處在某個環境中,他們就能適應。

例如我有兩名老同學,以前除了上華文課之外完全不用華語,但被派到上海公幹後,她們現在都能說一口流利的華語。

我不認為,為了事業而逼自己學華語,就等於是在淡化自己的文化和身份認同。

我們還是沒變的。

我們讀跟以前一樣的書、玩一樣的遊戲、看一樣的電影、分享一樣的笑話。

我們喪失自我了嗎?

我不認為。

我們只是適應過來了而已。