本地调查发现,将近六成的受访国人或他们认识的人曾经遭遇网络伤害。一些受访者甚至将网络伤害视为常态。

非盈利组织新加坡妇女发展与支援组织(SG Her Empowerment,英文缩写SHE)针对1056名国人展开的调查发现,最常见的网络危害包括性骚扰、欺凌和骚扰、身份冒充和诽谤。

当中,58%的受访者表示,自己或身边认识的人曾在网上受到伤害。在15岁到44岁的年轻群体中,这个比例更大;女性面对的风险也更高。不过,半数的受害者没有举报或寻求帮助

此外,大约四成的受害者曾经经历严重的精神或身体影响,甚至萌生自杀念头。值得关注的是,大约两成的受害者认为,在网络遇到伤害是正常的。研究人员表示,这个情况令人担忧。

调查也显示,多数受访国人不信任网络空间。超过六成的受访者表示,会在发文前自我审查或完全脱离线上活动,以避免受害。

为了更好地帮助网络受害者,新加坡妇女发展与支援组织建议提高网络危害的意识和网络的可信度及安全,并增加援助和求助管道。

年轻人最有可能遇到诈骗,但他们也非常有信心能够应对骗局。

有一项对大约1000人的调查,结果显示发现80%年龄15到29岁的年轻人一个月至少会遇到几次诈骗,这比50岁以上群体遇到诈骗的情况高出近10个百分点。

不过,只有32%的青年担心被诈骗,年纪较大群体的担忧程度则是年轻人的两倍。

年轻人为什么被骗,很大的可能是因为他们相对比较自信,所以反而可能就更加容易疏忽,所以更加容易受骗,在这样的一个情况下,我们应该集体的来去提高我们的警觉性。

另外,超过七成的受访者表示,每个月至少有几次会看到预防诈骗的信息,这有助教育民众免受诈骗。

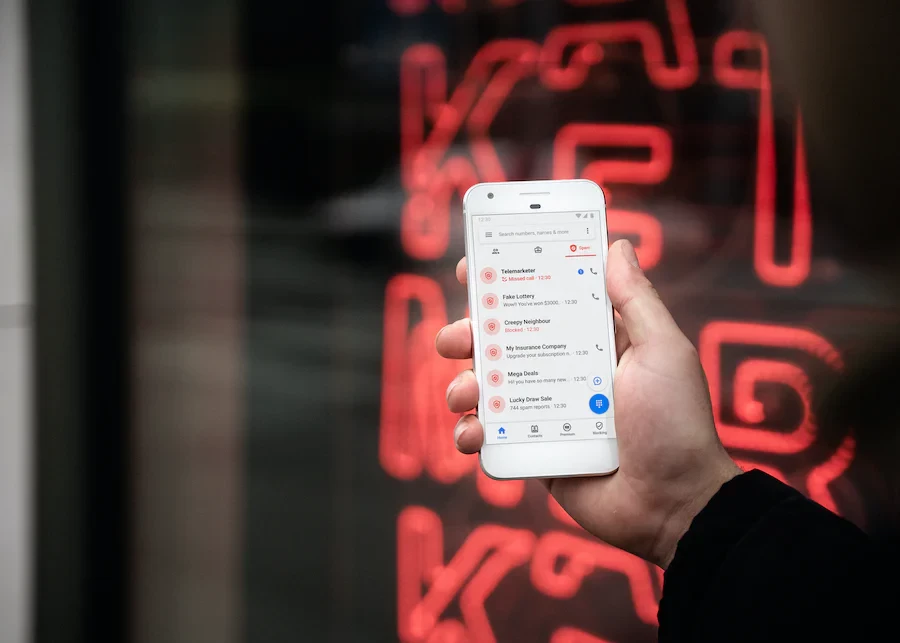

截至今年2月底,本地用户通过防诈骗应用Scamshield共举报了700万条疑似诈骗简讯,以及屏蔽超过6万3000个诈骗号。调查显示国人对诈骗案的意识有所提高,但在识别诈骗信息方面还有待加强。

近几年发生多起备受瞩目的诈骗案,提高了公众对诈骗的意识。谷歌搜索关于“诈骗”关键字的次数在2022年1月份明显飙升,接下来的搜索率也呈上升趋势。

本台和市场调查公司YouGov进行的调查显示,诈骗受害者多数介于20到40多岁,超过一半的受害者拥有大学或大专文凭。

新加坡国立大学传播学与新媒体高级讲师表示,他们时常用互联网就是很倾向分享关于自己的信息。这些信息都很有可能被骗子利用来设计一个骗局。有些受过高等教育的人也有可能觉得,这个事情不可能发生在我的身上,就是有一种错误的信心。

为助公众识别冒名发送的诈骗简讯,至今已有超过2600家本地和海外商家向当局注册,以便使用发送者身份发送简讯给消费者。

警方数据显示,去年的诈骗案和五年前相比暴增八成。诈骗集团主要通过简讯平台、社交媒体及电商平台设局,WhatsApp聊天应用的最新调查就发现,超过一半受访者每周收到至少一则诈骗简讯。

七成受害者年龄介于20岁到49岁 半数属学历较高者

有些受过高等教育的人可能有一种错误的信心,得不可能发生在我的身上。

48岁的陈女士拥有大专文凭,经历过两次骗局。第一次是网友介绍她进行网络投资,赚取丰厚利润。她尝到甜头后,打算投入更多金额前接到警方来电,才逃过一劫。

另一名骗子则是透过要求陈女士截图验证身份,盗取她的聊天应用账号。

诈骗手法日新月异 如何预防受骗?

本地目前主要的网络诈骗手法包括:钓鱼、求职、电子商务、投资、假冒朋友电话诈骗。近期房屋租金大涨,租房诈骗案卷土重来。报税季节也出现更多税务诈骗案。

随着科技进步,诈骗分子甚至会利用深度伪造、声音模拟等技术以假乱真,骗取受害者的信任。而YouGov的调查发现,有近一半的受害者并没有举报被骗。

我认为不要只想到我们自己的利益,也要照顾到我们的家人父母朋友,因为他们可能对诈骗案的警觉心较低,你举报就能保护他们以及社区的其他人。

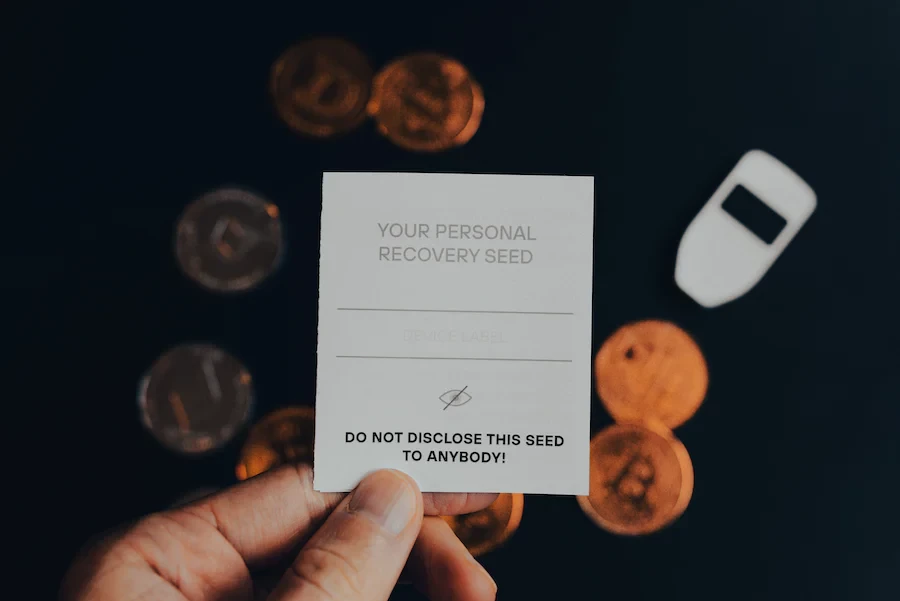

除了启动加密设置及采取双重认证等安全措施,也有科技公司通过人工智能识别可疑用户,或在聊天工具推出安全提示。

尽管平台做足措施,但要有效防止诈骗仍有赖于公众的警觉性。专家也提醒,不要过度在网络平台上分享个人信息。