本地調查發現,將近六成的受訪國人或他們認識的人曾經遭遇網絡傷害。一些受訪者甚至將網絡傷害視為常態。

非盈利組織新加坡婦女發展與支援組織(SG Her Empowerment,英文縮寫SHE)針對1056名國人展開的調查發現,最常見的網絡危害包括性騷擾、欺凌和騷擾、身份冒充和誹謗。

當中,58%的受訪者表示,自己或身邊認識的人曾在網上受到傷害。在15歲到44歲的年輕群體中,這個比例更大;女性面對的風險也更高。不過,半數的受害者沒有舉報或尋求幫助

此外,大約四成的受害者曾經經歷嚴重的精神或身體影響,甚至萌生自殺念頭。值得關注的是,大約兩成的受害者認為,在網絡遇到傷害是正常的。研究人員表示,這個情況令人擔憂。

調查也顯示,多數受訪國人不信任網絡空間。超過六成的受訪者表示,會在發文前自我審查或完全脫離線上活動,以避免受害。

為了更好地幫助網絡受害者,新加坡婦女發展與支援組織建議提高網絡危害的意識和網絡的可信度及安全,並增加援助和求助管道。

年輕人最有可能遇到詐騙,但他們也非常有信心能夠應對騙局。

有一項對大約1000人的調查,結果顯示發現80%年齡15到29歲的年輕人一個月至少會遇到幾次詐騙,這比50歲以上群體遇到詐騙的情況高出近10個百分點。

不過,只有32%的青年擔心被詐騙,年紀較大群體的擔憂程度則是年輕人的兩倍。

年輕人為什麼被騙,很大的可能是因為他們相對比較自信,所以反而可能就更加容易疏忽,所以更加容易受騙,在這樣的一個情況下,我們應該集體的來去提高我們的警覺性。

另外,超過七成的受訪者表示,每個月至少有幾次會看到預防詐騙的信息,這有助教育民眾免受詐騙。

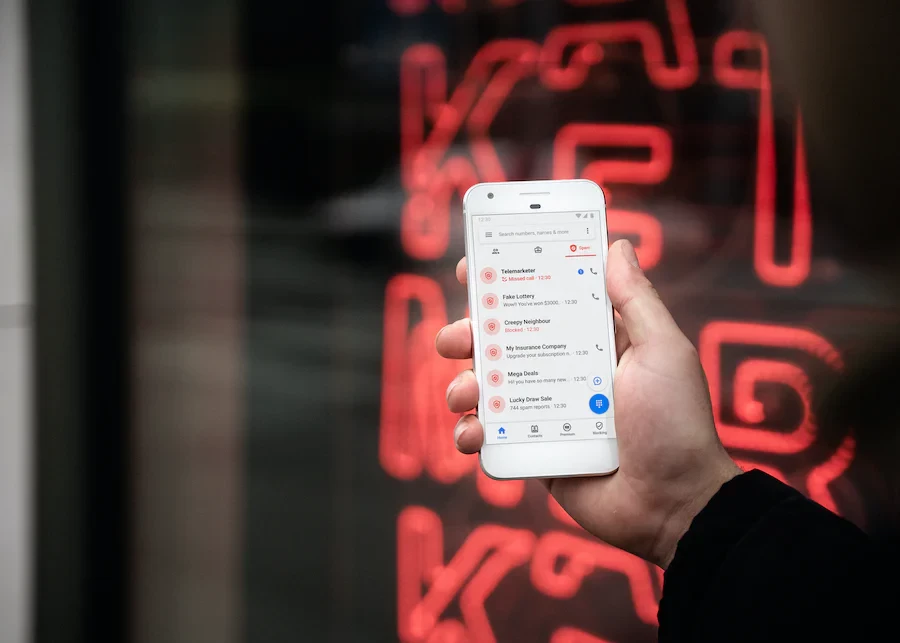

截至今年2月底,本地用戶通過防詐騙應用Scamshield共舉報了700萬條疑似詐騙簡訊,以及屏蔽超過6萬3000個詐騙號。調查顯示國人對詐騙案的意識有所提高,但在識別詐騙信息方面還有待加強。

近幾年發生多起備受矚目的詐騙案,提高了公眾對詐騙的意識。谷歌搜索關於「詐騙」關鍵字的次數在2022年1月份明顯飆升,接下來的搜索率也呈上升趨勢。

本台和市場調查公司YouGov進行的調查顯示,詐騙受害者多數介於20到40多歲,超過一半的受害者擁有大學或大專文憑。

新加坡國立大學傳播學與新媒體高級講師表示,他們時常用網際網路就是很傾向分享關於自己的信息。這些信息都很有可能被騙子利用來設計一個騙局。有些受過高等教育的人也有可能覺得,這個事情不可能發生在我的身上,就是有一種錯誤的信心。

為助公眾識別冒名發送的詐騙簡訊,至今已有超過2600家本地和海外商家向當局註冊,以便使用發送者身份發送簡訊給消費者。

警方數據顯示,去年的詐騙案和五年前相比暴增八成。詐騙集團主要通過簡訊平台、社交媒體及電商平台設局,WhatsApp聊天應用的最新調查就發現,超過一半受訪者每周收到至少一則詐騙簡訊。

七成受害者年齡介於20歲到49歲 半數屬學歷較高者

有些受過高等教育的人可能有一種錯誤的信心,得不可能發生在我的身上。

48歲的陳女士擁有大專文憑,經歷過兩次騙局。第一次是網友介紹她進行網絡投資,賺取豐厚利潤。她嘗到甜頭後,打算投入更多金額前接到警方來電,才逃過一劫。

另一名騙子則是透過要求陳女士截圖驗證身份,盜取她的聊天應用帳號。

詐騙手法日新月異 如何預防受騙?

本地目前主要的網絡詐騙手法包括:釣魚、求職、電子商務、投資、假冒朋友電話詐騙。近期房屋租金大漲,租房詐騙案捲土重來。報稅季節也出現更多稅務詐騙案。

隨著科技進步,詐騙分子甚至會利用深度偽造、聲音模擬等技術以假亂真,騙取受害者的信任。而YouGov的調查發現,有近一半的受害者並沒有舉報被騙。

我認為不要只想到我們自己的利益,也要照顧到我們的家人父母朋友,因為他們可能對詐騙案的警覺心較低,你舉報就能保護他們以及社區的其他人。

除了啟動加密設置及採取雙重認證等安全措施,也有科技公司通過人工智慧識別可疑用戶,或在聊天工具推出安全提示。

儘管平台做足措施,但要有效防止詐騙仍有賴於公眾的警覺性。專家也提醒,不要過度在網絡平台上分享個人信息。