继红蚂蚁在1月20日完成了《“孤独死”每天都在新加坡上演,见报的只是冰山一角》一文后,陆续又出现了更多关于独居老人死于家中、尸体腐烂后才被发现的新闻。

1月26日:74岁独居德士司机被发现倒卧在勿洛北4道第102座组屋9楼的家中。

1月31日,大年初三:西海岸通道一名女邻居闻到刺鼻的异味报警,53岁男子被发现死于家中。

2月1日:71岁男子被发现暴毙在惹兰红山第141座组屋的单位内。楼上邻居闻到异味后整夜未能安眠,第二天一早去敲门才发现屋内有腐尸。

2月2日:71岁男子被发现暴毙在勿洛南2道第12座组屋二楼的家中。

2月10日:57岁独居男子在兀里连路第208A座组屋的家中去世,尸体发臭引起邻居关注报警。

3月2日:朋友连续五天未能联系上82岁的独居老妇,最终在武吉巴督西8道第171座组屋22楼的家中发现她已倒毙。

对于独居老人来说,如果行动不便且没有家人可依靠,想要有尊严地度过晚年,疗养院或许不是一个糟糕的选择。

个案一:和亲人疏离了

83岁的李阿明(音译)因行动不便且没家人可依靠而住进疗养院。

他年轻时经历了离婚以及和兄弟姐妹失联后,就和朋友一起住进芽笼峇鲁的一房式租赁组屋。

2022年,李阿明的健康恶化而入院,出院后他被转介入住瑞那拉耶拿教会(Sree Narayana Mission)属下位于义顺的疗养院。

已有超过30年没和兄弟姐妹联系的他告诉《亚洲新闻台》:

“我现在已经超过80岁了,已经好多年没有人来看我了。我的家人没有人来看我,他们不知道我住进了疗养院,而我也不知道我兄弟姐妹的住家地址。”

新加坡有一群像李阿明一样的老年人,他们入住疗养院或福利院并非出于选择,而是迫不得已。

他们大多数因为无法自理,且与家人和朋友疏远多年。还有一些人没有子女,或者家人已经先离开了这个世界。

李阿明说:

“但是我来到了疗养院后,感觉很好,有人照顾我,还结交了朋友,又可以打麻将,出去玩。”

乐龄SG计划由国家领导让年长者的住家更亲乐龄、打造更安全且容易通行的社区,以及建造更多融合住房、护理和社区服务的辅助生活设施,只在协助年长者原地养老,实现健康、充实和有尊严的晚年生活。(联合早报)

个案二:膝下无子女,亲人都比自己“早走”

83岁的陈秀玲(音译)膝下无子女,而丈夫已经先一步离开了这个世界。丈夫过世后,她几十年来头一次感到寂寞。

那时,她每天到日间护理中心报到打发时间,工作人员注意到她变得越来越健忘,并且得依赖他人的照料。日间护理中心担心她回家后的安全和健康状况,将她转介至疗养院接受全日制照料。

2024年,陈秀玲住进了瑞那拉耶拿教会的疗养院。她受访时坦言,从未想过自己有一天会住进这样的地方。

陈秀玲女士在疗养院的个案经理兼社工玛丽(Mary Joseph Lourdes)说,像陈女士这样的长者,刚开始往往很难适应疗养院的生活。

“多数人一开始都会处于‘拒绝相信’的状态,总想着‘为什么我会住进疗养院呢?’”

这种情况在没直系亲属的长者身上,尤为明显。因为他们当中许多人早已习惯了独居,直到年老和疾病的到来,才迫使他们寻求他人的帮助。

个案三:露宿者

70岁的Zack(假名)因多次吸毒和盗窃罪而坐牢,出狱后他不想给家人带来负担,选择当露宿者。

这些年来,他与亲人失去联系,并依靠有限的积蓄维持生活,直到2020年入住卫理福利服务基督之光卫理关怀院。

Zack说:

“以前每一餐都得四处翻找食物,在这里,他们给我准备好了食物和必需品。”

也曾是露宿者的Ah Tan(77岁)住在基督之光卫理关怀院已经17年了,和他同住的兄弟过世后,他便在小印度的竹脚一带露宿街头。

双腿截肢的Ah Tan哽咽地说:

“我的兄弟姐妹和母亲都走了,只剩下我一个人。”

基督之光卫理关怀是新加坡11个福利院中的其中一家,这些福利院由社会服务机构运营,专门为贫困人士提供照护。

卫理福利服务表示,这些长者住进福利院的常见原因:财务困难、长期监禁或住进心理卫生学院入院治疗精神健康问题,这些因素最终导致他们失去住所。

他们在福利院接受直接的辅导并参加社交活动,以应对自己“复杂的心理情感挑战”。

卫理福利服务指出,这群人很少在公众场合露面,可能很多新加坡人都不知道他们的存在,或者对他们有误解。

目前,在新加坡的贫困人士法令下,贫困人士若没有能力照顾自己并缺乏家庭支持,可入住福利院。当局会进行社会调查,确保个人符合该法令的贫困者定义,即没有明显的生计来源或住所、没有心智能力。

由于这些标准,这些福利院中的许多长者居民都是没有照顾者或近亲支持的人,因此长期住宿护理是他们最好或唯一的选择。

养老院是孤独老人的避风港

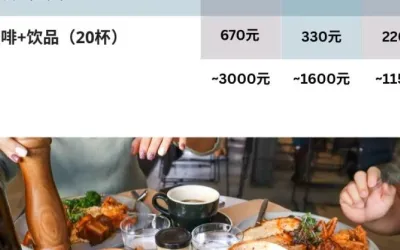

养老院的院友参加活动。(联合早报)

据新加坡社会及家庭发展部的数据,截至今年2月,大约有1500人住在疗养院、福利院、安老院、养老院等,其中60%的年龄在60岁及以上。

2023年,卫生部指出,2030年,每四名公民中就有一人年满65岁或以上,当中有大约8万3000人是独居老人,这一数字可能还会继续增长。

圣约翰养老院首席执行官Richard Quah表示,约有8%至10%的居民与家人没有任何联系。

“可能源于各种原因,包括家庭争执、沟通中断、生活转变或出现了照顾责任相关的分歧。”

疗养院和福利院也表示,许多缺乏家庭支持的老年人也来自低收入家庭,他们以前住在一房或两房的租赁组屋,并且有较严重的健康问题。

职总保健合作社高级医疗社工Tho Pei Leng透露,其中一些人过去曾经历过家庭冲突,包括被虐待、父母缺席或与赌博和借贷有关的问题。

养老院的一天生活

在基督之光卫理关怀院,居民们的一天从早上6点开始,首先是洗澡和吃早餐,随后他们接受医疗治疗并参加晨间运动。

其他活动包括各种旨在维持居民整体健康的项目,例如:适应性锻炼、认知游戏、娱乐游戏以及物理或职业治疗课程。

关怀院也为所有居民提供三顿正餐和两次茶点,还举办娱乐活动,如每月一次的电影之夜。

除了照顾居民的基本生活,养老院也必须顾虑他们的心理感受,特别是孤独感。

社工玛丽表示,许多没有亲人的居民最常谈论的就是失去亲人的悲伤。在他们进入养老院之前,或许和亲人还有些联系,但如今再也没有人来看望他们,这种落差对他们来说是巨大的。

尤其在同一个养老院内,有些居民仍有家人来看望,节日期间也能回家与家人团聚。这种强烈对比就会让那些没有亲人的居民孤独感愈发加剧。

为了减轻孤独感,养老院一般会定期安排义工探访这些居民,并在节日期间组织各类活动,让他们参与其中,尽量让他们不感到被遗弃。

基督之光卫理关怀院也有让居民使用他们的技能创前程培训补助,参与园艺课程。

住在养老院似乎会让人与社会产生隔离感,但养老院和福利院都强调,他们提供丰富的活动让居民参与,并努力帮助居民重新连接过去的日常生活、人际关系以及曾经的社区。

回教传教协会疗养院也会带院友去附近的食阁和超市外出活动。

德教万缘福利院指他们也曾尝试带院友回到他们登记得住址所在的邻里,作为例行的外出活动之一,希望他们能够碰到一些旧邻居或朋友。

回教传教协会疗养院院长兼护理主任Abdul Hadi Kamarolzama说:

“说到底,我们每个人都渴望与家人更亲近。衰老的过程本来就充满孤独,这也是为什么在我们的疗养院,我们希望创造一个温暖的环境,让居民感到受欢迎,把我们当成他们的家人。”

在条件允许的情况下,以及院友的意愿下,这些养老院会尽力帮助他们与失去联系的家人重新建立联系,或至少在他们临终前安排一次见面。

如果成功取得联系,养老院会邀请直系亲属参加院内的家庭联谊活动,如带居民回访他们曾经一起生活的地方进行怀旧之旅。此外,义工和工作人员还会协助居民打扮,并与家人一起拍摄家庭合照等。

疗养院曾经被贴上“被遗弃” “老人等死的地方” 等负面标签,但回教传教协会疗养院表示,越来越多人开始认识到,入住疗养院并非因为家人“不想要他们”,而是因为他们可以在一个有专业培训人员提供更高标准护理的环境中得到照顾。

“疗养院只是换了一个屋顶,但他们的生活依然继续,友谊和家庭的感觉依旧存在。”

圣安德烈活跃乐龄护理中心(勿洛北)为年长者提供护理服务,也准备多项康乐活动让他们参与,包括卡拉OK、保健运动、打乒乓、手工、缝纫等。(联合早报)

在没有近亲的情况下,疗养院也需要处理院友的后事,但尊重和满足他们的意愿可能面临一定的挑战。

仁慈医院社会心理服务主任碧奇(Bridget Monica Das)说:

“有时,由于心智能力下降,院友在入院时已经无法表达自己的意愿,所以我们必须代表他们做出决定。”

南洋理工大学心理学和医学教授Andy Ho指出,目前公众对于孤独死的看法以及我们与生俱来的观念,都普遍认为这是一个可怕的现象。

“它确实可能是可怕的事情,但人们也可以选择并享受这种自主权。即使我没有很多家庭成员,也不意味着我没有强大的支持系统。”

这就是为什么,作为老年护理核心支柱的养老院,致力于为老年人提供一个有尊严的“家外之家”,而不仅仅只是提供足够的床位。

关键在于,即使院友没有任何亲友,他们在这些场所内所建立的联系,至少能够弥补这一空缺。