马:有句有趣的话:小孩子才做选择,成年人什么都要。好广告的标准,从来都是叫好又叫座的。不叫座,叫好则没有意义。如果只是叫座,广告中那些美好的想像,有趣的脑洞,引人动容的故事,我们热爱的生活方式,认同的思想理念,就不能与无穷的远方,无数的人分享,那实在太让人遗憾了。

陈:无论传播渠道如何变化,我始终相信好的广告有三个判断标准:一、专为品牌打造的,属于品牌的。二、令人惊叹,诉求贴切的。三、信息单纯易懂。这三个标准一直没变,是好广告的创意本质,40年前如此,现在如此,40年后也如此。会变的是传播环境、科技、商品、预算,不变的是人的价值观。好而有效的广告创意叫好又叫座。但如果两者不能兼得,我会选择叫座,因为广告是商业活动,在商言商,要对得起客户。

马:这(艺术感、情怀和娱乐)不是比重问题,因为情怀的背后,是情感共鸣;娱乐的背后,是感官刺激;一个入心,一个入眼。本来就应该是一体思考、一体呈现的。因为消费者在接收信息时,是一体认知,同步完成的。

陈:我喜欢并追求有娱乐性的传播,这样的广告才不会无聊,其次是情怀,最后是艺术感。当然,这也要看产品、品牌和品类。这三者之间的顺序和比重,完全可以因为品牌和传播的任务而有所改变。广告毕竟是商业活动,能够在商业里更有艺术气息都是加分,没有人会拒绝美好的事物。

问:两位都曾经历过传统和新型广告作业模式。在新旧转变中,传统广告公司打下的基本功有哪些可以被传承?哪些需要在时代的更迭中改变,产生新的可能?

陈:传统广告公司打下的基本功我一生受用,这是我个人觉得国际4A广告公司(指全球前十名广告公司)没落最大的遗憾和须要重新关注的地方——广告公司自己的品牌DNA,以及传播理念和技巧的培训,这些都在消失中。把这些拿回来,用适合现代的方式继续传承,同时拥抱新环境新科技,打造新一代的公司。

马:时代在变,我们更应该坚持那些不变的东西——广告行业的基本功,也是行业最需要保留的优秀传统——尊重人性、尊重洞察、尊重消费者的审美,把文案写动人,把画面做漂亮,这些基本功课是最重要的。

问:作为活跃在一线的创作人,滋养你们灵感创意的是什么?情怀和真实在无形中连接起观众和品牌。在广告创作中,如何有效地传递情怀,如何提炼生活中真实的“烟火气”?

陈:肯定是来自生活。比如在上海生活,就别老是想吃新加坡菜,别老是在花钱的时候去换算人民币等于多少新元。做广告有一个技能特别重要,训练自己从生活中去洞察人性,找出洞察后转换成传播机会,再用有创意又真实贴切的手法呈现出来。

马:最大的灵感来自于人。一个人的边界是有限的,创意人即使读再多的书,行再远的路,能够接触的领域极其有限。但当我们接触不同品牌时,可以了解到不同客户、不同用户对一件事情的看法,他们总能带来崭新的观察角度。人是最有趣的,沉下心来,倾听他们的想法,一定会获得新鲜且不重复的滋养。

陈:所有能打动人的创作不管电影、歌曲、文字等,述说起来总有情怀,尤其是消费者熟悉的品牌,因为他们和这个品牌一起生活。这是广告人很“贼”的地方,用梦想和情怀可以“骗”你一辈子。大多数人不喜欢广告,因为大多数广告做得不好。做广告最大挑战是如何做得不像广告,讨人喜欢,传达正能量和美好的价值观,影响好的事情发生。

我对“真实”的理解是,要消费者相信你的广告就不能欺骗他们,越真实越好,剩下来的是考验客户和广告人的智慧和功力了。我觉得懂心理学会对广告创作有很大帮助。我没修过心理学,但我的方法是平时多站在别人的角度去感受事情,从中提炼出和品牌个性有关联的洞察。一直做这样的训练,加上时间积累就成了历练。

马:要相信自己是个普通人。相信我们的品味、情感和大部分人是一样的,不要去揣测目标用户会被什么打动,我们首先要引发自我感动。有情感的基础,才能通过层层加分,唤起内部共鸣,带动外部共情,引发时代共振。

我喜欢做定性调研,喜欢和消费者沟通,深度对谈四五个小时。之前B站的案子,我跟品牌的市场总监聊了三个通宵。我们两人平时很忙,他下了班到我办公室边喝酒边聊,分享对B站的认识和看法。最后一个通宵聊完,我就很清楚他想要什么东西。

我相信只有和真实的人对谈,才能找到真实的感动,你聊得越深,越有机会发现有价值的洞察。因为在他们的表述中会有非常多的闪光点,甚至有些广告表述例如方太的“四面八方不跑烟”、B站的“B站是一个学习网站”,都是直接来自用户语言。

最近在做深圳特区40周年的案子。我们派同事去那里出差一周,专门调访60岁以上那一代人,是他们见证了深圳如何从小渔村一步步发展起来。我们约谈了40多位,整理出60万字的报告,包括他们对深圳发展的看法和遗憾。那份报告我看了三天,有很多感动,读完之后能够抓住深圳最主要的特质。因为这些故事不是媒体报道的,是一个个活生生的老人家讲述自己的故事。聊起城市发展的成就,回答大同小异,只有遗憾是放在人心里的。我们要进入人的内心,提炼那些最珍贵的东西重新表达。

问:语言是广告传递的重要媒介,随着中国语境开放和网络语言的流行,出彩的创意文案层出不穷。陈耀福作为早一批到中国发展的海外广告人,见证中国广告语境哪些转变?在语境松绑的过程中,是否尝试创造新鲜的改变?马晓波作为中国本土广告人,在寻找本土化的表达中走了一条怎样的路?海外广告人进驻中国,为行业带来最重要的改变是什么?

陈:我们常说“吸引你的眼光”,但我刚到中国大陆时,看到一个广告标题说“抓住你的眼球”,我一下子懵了。同样是华文,用语习惯中港台新马有差异。同样是情歌,你很容易从台湾和中国大陆的流行歌曲歌词中,感受到文字语境表达的差异。这也是在外地工作很大的乐趣,你必须先去生活,再来谈好的创作,所以接地气特别重要。

中国很大,14亿人口,不只有北上广(北京、上海、广州)。在处理全中国广告传播时,必须考虑各地方沟通的方式、内容和语境,比语境更难的是了解地方人文特色和价值观。我们曾为联合利华(Unilever)在中国占有率很高的一款洗衣粉做广告,在几个主要城市面对家庭主妇测试电视脚本,唯独沈阳多次测试都过不关。我们对沈阳的消费者了解有误差,必须调整。

我们从2011年支付宝品牌传播开始,在公司推出“接地气的传播理念”,并实施到更多客户品牌上去,取得了巨大成功和业界效仿。接地气不只是语境,也包括人文和生活的洞察,只有这样才能打动消费者。

此外,我一直告诉团队,做广告要有幽默感,15年前很难在中国看到有幽默感的作品。中国人不喜欢在广告里耍幽默。幽默要懂得自嘲,开自己玩笑,这是爱面子的人所忌讳的。泰国人很会开玩笑,所以泰国广告很好看。支付宝的第二只片子《钥匙阿姨》我是找泰国导演拍的,之后很多人开始请泰国人拍广告。我一直希望把多元视角的世界观带到团队里。日本人的广告也很搞笑。如果喜欢英国式的幽默,或西班牙式的疯狂,也可以应用在本土广告里。

马:广告从英、美那边输入,在中国发展了几十年,无数前辈和广告公司制作大量优秀的作品。但作为中国本土广告人,我们需要寻找和国外广告不一样的地方到底在哪里。如果还是沿着老路走,可以突破的地方在哪里?到最后会发现真正的灵感是来自于生活,本土化的传播是去了解老百姓的生活,锅碗瓢盆,喜怒哀乐,整个大群体的情绪,以及他们的信仰和情感共鸣。

中国广告业发展多年,本土和海外广告人的不同已经随着中国与世界的相融而不断消弭,大家都在全球视野和本土洞察上有了不遑多让的表现。也非常感谢像Norman这样的海外广告人,他们为中国广告行业带来了最重要的标准:作业的标准、评价的标准。他们以极大的热情,架构了让整个行业传承有序,受惠至今的培训体系。今天,最优秀的一批中国广告人,十有八九都出自这个体系。感谢并致敬他们!

问:如果用国际化的标尺衡量,华文广告目前处在怎样的发展阶段?未来还有怎样的提升空间?

陈:这是语言和谁先起跑的问题,无论是法国戛纳、英国D&AD还是美国One Show国际广告节,或近几年特别火的South By Southwest互动多媒体艺术节,只要这些国际性活动的官方语言是英语,西方就会主导所谓的国际化标准。整体来说亚洲包括中国、日本等自然成为配角。

但是,创新和创意可以超越语言障碍,成为主角而备受关注。日本的科技与创意已经无数次在国际平台上做了很好的示范,中国也可以。我们在中国产出的作品偶而在囯际舞台上闪光,但是比较零星和不稳定。中国广告创作国际化的路会很长。希望中国广告创意很快像华为5G技术一样先进,进入国际,创立标准,吓吓老外们。记住,中国永远永远都会被世界关注。

马:华文广告正在形成自己的体系和标准,因为行业和客户都开始前所未有地尊重“华文语境”本身的价值。我们非常开心地看到,华文背后的文化自信与文化自觉正在成为一种潮向,得到了市场和用户最积极的回应。

未来随着越来越多的中国品牌出海,服务中国总部的代理商们必然要和客户一起,寻求全球洞察,提升全球叙事的能力,帮助中国品牌出海,也助力华文文化的出海。

问:在华文广告圈中,相较中港台,新加坡市场小,语言环境多元,这如何影响华文广告的发挥空间?你们是否看好新加坡华文广告的发展?

马:新加坡是东西方文化交汇,独具魅力的市场,它既是华文文化与世界文化相融的前沿,也是华文视角审视世界课题的前哨。多元的语言环境、多元的价值取向,会为新加坡的华文广告带来更有纵深的思考空间。新加坡华文广告一定会创作出更多具有国际视野、引领性的作品。 随着很多国外公司想要进入中国,中国优秀的广告人已经被瓜分差不多了,有些在4A大企业,有些到了品牌方或自己做老板。整个行业还是人才紧缺的,新加坡优秀的广告人不妨来中国寻找机会,这里有很庞大的市场和颇具挑战性的专业课题。随着行业的发展,在发达城市的待遇也不错。

陈:新加坡地小人少,在传播体量上无法同中国相比。但我们做广告的创意起步比中国早,基于新加坡的地理位置,早期很多优秀的国际广告公司都来设点,教我们怎么做广告,也因此出现了一批很优秀的广告人。但中国广告业发展至今,蓬勃程度比我们精彩太多。本地广告人不妨多看看中国广告在做些什么,多了解一些总是有好处的,毕竟这是最大的市场。

新加坡的广告多以英文为主,广告人不敢去中国,不懂华文是很大的遗憾。以后懂华文的越来越少了。我们往后的交流怎么办?新中建交30年,中国和新加坡一直都是好朋友,在各个行业都有交流。希望广告人之间也可以彼此了解多交朋友,这部分的交流还是很有用的。如果中国品牌想走出去做广告行销,新加坡蛮适合做这个事情。

另一方面,新加坡的华文广告前景完全取决于华文媒体的阅读量,不管是纸媒、互联网或电视广播。只要华文媒体发展得好,华文广告才有希望。我认为华文媒体挑战虽大但是充满希望,中国的强大会让华文普及。新加坡华文媒体的挑战在于如何使内容更丰富多样,紧扣读者,以及吸引年轻新读者。

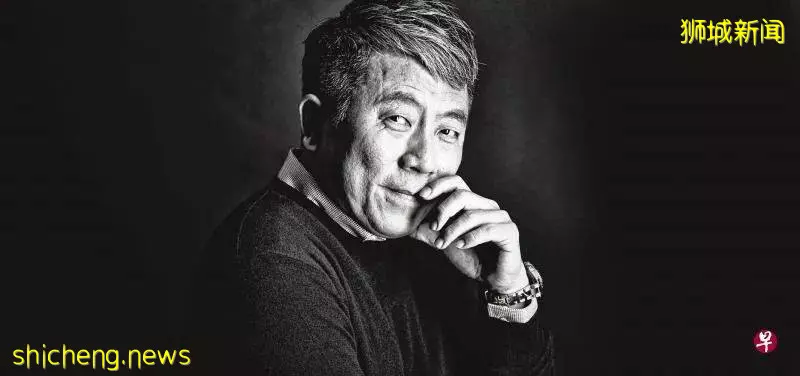

陈耀福

陈耀福去年成立了个人工作室OnBrand。(受访者提供)

新加坡教父级广告人,1961年出生。广告生涯始于1982年,相继跨区域任职于葛瑞、李奥贝纳新加坡、智威汤逊台北及东南亚。2005年开始定居上海,先后担任达彼思中国区执行创意总监,Lowe睿狮中国首席创意官兼副董事长。2018年8月,正式卸任JWT智威汤逊中国区主席兼东北亚首席创意官。隔年7月,创办个人工作室OnBrand,专注于品牌营销传播、内容和培训。

作为早一批到中国发展的海外广告人,陈耀福专注于接地气的创作,积极培养人才。他做了很多高效和关注度很高的作品,包括别克汽车昂科拉“年轻,就去SUV”;淘宝商城“没人上街,不一定没人逛街”;支付宝“知托付”的《郑棒棒》《钥匙阿姨》《啤酒哥》系列等,斩获不少国际性大奖。

其中别克公益广告《事关人命》系列曾经被国际权威Guun Report评为2015年度全球最佳平面第一名,以及全球Good Report最佳公益广告案第一名,得到全球媒体的关注和报道。

陈耀福拥有本土、区域和国际广告节的丰富评奖经历,受邀的主要国际广告节包括2016法国戛纳创意节、英国D&AD、美国One Show,也曾担任2015泰国亚太广告节评审主席、韩国釜山创意节评审及顾问,多年参与中港台4A创意奖评审及评审主席工作,以及One Show中国全球华文青年创意营和龙玺广告奖顾问。

马晓波

马晓波带领的团队近两年人气颇高,凭借创意屡获广告大奖。(受访者提供)