在开拍前才赫然发现,这次来到北京没带上节目主持,若就只“干拍”花絮,对综艺节目来说似乎欠缺了点“人气”,正当一筹莫展之际,摄影师力推我上阵,在别无选择下,我调度了早年的表演经验,在镜头前边说边临场“审时度势”,尽情捕捉最不起眼、却难得一见的“惊鸿与游龙”……。在媒体中心,等候着我们的剪辑师,早已磨刀霍霍、坐镇以待。“亚运花絮”的成品终于在同一个深夜完成后,如期直达新闻室。而就在电视台这厢,路过剪辑室的新闻室主任韩澄元一看到影片,当下就“拦截”了下来,紧急联系了老萧,恳请借用部分画面在新闻中播出。

回到新加坡,我在剪辑室外巧遇了韩澄元,力邀我加入新闻室兼职主播的行列。在下来如同“战役”的三年兼职新闻播报,为我的媒体生涯历练,桩砸了极其厚实精彩的注脚。

1991年的海湾战争,新闻室因时差而经常来不及接收到最新的“战况视频”, 以至于只有厚厚一叠的新闻“干稿”,作为新闻前线主播,我们好几次都在最新稿件打印出来后,在距离现场直播只剩不到五分钟的时间,从坐落在二楼的新闻室以超百米的秒速直冲一楼的摄影棚,然后跳上主播台、紧急聚焦好 Autocue(文 稿提示机)上的稿件,汗雨直刷、大气急喘,领带上的麦克风七歪八倒,说时迟那时快,导播室一声大响:“看镜头”……

“晚上好,现在报告新闻,新闻提要……”这新闻的刺激啊……那真叫“刺激”!

还没完,一有最新战情,值班的编辑,总在新闻直播时悄然推开铁门,蹑手蹑脚后蹲在主播台前方,小心弹指,刷走我尚未念到的稿子,再嵌入新稿,完事后头也不回立马走人。这心脏不够强大的话,随时休克。

1990年的农历新年节目,作者和主持朱永钦前往台湾摄制台湾人过春节的风俗,台视(台湾电视公司)提供摄影支援。

在台北火车站对面的“新光三越”与童安格、朱永钦、周治平合影。

在另一个实例中,和我同场的陈桂月更了不起。

那一天的新闻直播,有一则报导马林百列区吴作栋总理的新闻稿件出了点小状况,来不及换上新稿件。编辑杨淑莲急中生智,在只剩下不到10秒钟的时间,她在主控房开了麦克风,一字一句告诉桂月:“对着镜头,下一则新闻稿,我念一句,你跟着念,全程只能盯着镜头,直到进片”。

1990年,广播局代表和“职总周年庆筹委会”一道共餐合影。

话音刚落,镜头出现了桂月。

尽管稿子不长,但也约莫20几秒。我时而望向桂月,时而盯着直播中的画面, 桂月脸带笑容,仿佛以耳机“阅读”著淑莲的“声音稿件”,从容淡定,完美化解了“危机”,令人叹为观止。

1993年,我再次遇到了一个大契机:《第三届才华横溢出新秀》。

作者经常在新闻现场直播后,赶赴监制的《金童玉女一线牵》节目,这是与来自台湾的方文琳担任裁判。

陈桂月与作者在电视上偶尔同台搭档, 与她从1970年代儿童剧社时期就结识 至今,可说是“老战友”了。

“才华”是广播局选拔电视明星的重要平台,自1988年每隔两年举办一届,我老长官郭元宝已为头两届付出过极大的心力。第三届由我操刀,在郭元宝先前打下的基础上,我必须力争比他干得出色,那才不至于砸掉他曾苦心经营的“大品牌”。

“才华”的幕后团队是严格分工的:戏剧组策划,综艺组制作,过去两届都如此。到了第三届,因人事驿动,综艺组全面承接了“才华”在构思、创作以及执行制作的重大任务,但从构思到制作周期只有八周,是如假包换的“世纪末超大极限大挑战”。

任何的创作,离不开特定时代的特殊情境,时序已到了20世纪90年代,千禧年也近在咫尺,“未来主义”几乎成了全球范围内各地话语的主旋律。简单说, 从“一战”开始,20世纪几乎是躁动的,生命财产是脆弱至极的,加上气候变化濒临失控,环保意识争论不休。而在另一方面,20世纪末确实已迈入“信息革命”的大时代,许多高科技概念越来越不被人类智力所掌握及理解,犹记得当时最流行的一句话莫过于:“人类已没未来,未来就是现在。”

第三届《才华横溢出新秀》是在“新加坡广播局(SBC)”旗下的最后一届,次年改名TCS。这一届“才华”的冠亚季军得主,分别为李锦梅、黄素芳、李月仪。

相对于上世纪80年代全球融合的黄金荣景,1990年代可说是进入了“脱序” 的“惊恐十年”,对“未来即现在”,现在又何其不可控,严重颠覆了人们对“明天”一词的既有概念,于是,“魔幻现实主义”普遍成了影视创作中一个可供探讨及慰藉人心的热门母题!

……

《才华横溢出新秀》大决赛在户外现场直播,比起传统的OB Van(外景车),工程部把直播控制房安置在货柜内,空间大且空气流畅,否则三个小时的现场直播还真难熬。

坐起卧榻之侧,打开了天窗, 仰望着浩瀚无垠的星空,骤然灵光 闪动:既然“未来即现在”,“现 在又充满未知”;宇宙有行星, “行星”又与“新星”谐音,而新星需具“才华”;当下既尚有九大行星,谁又能否定在“未知的现在” 存在着第十颗行星呢?是以,宇宙间第十颗行星——“才华星”,正向地球人广发英雄帖,疾呼:“远离灾难、污浊、战火……”快来享受和平的世外桃源,直奔“才华星”!

这一倡议,上层立马批准。1993年3月21日,节目播出时万人空巷,娱乐夜店几乎停摆。

回带往昔,紧握契机,期待新传媒能在21世纪持续奋进辉煌,在几代前人的肩膀上加速弹跳腾跃,为后进们创造无限可能的疆域与星空。

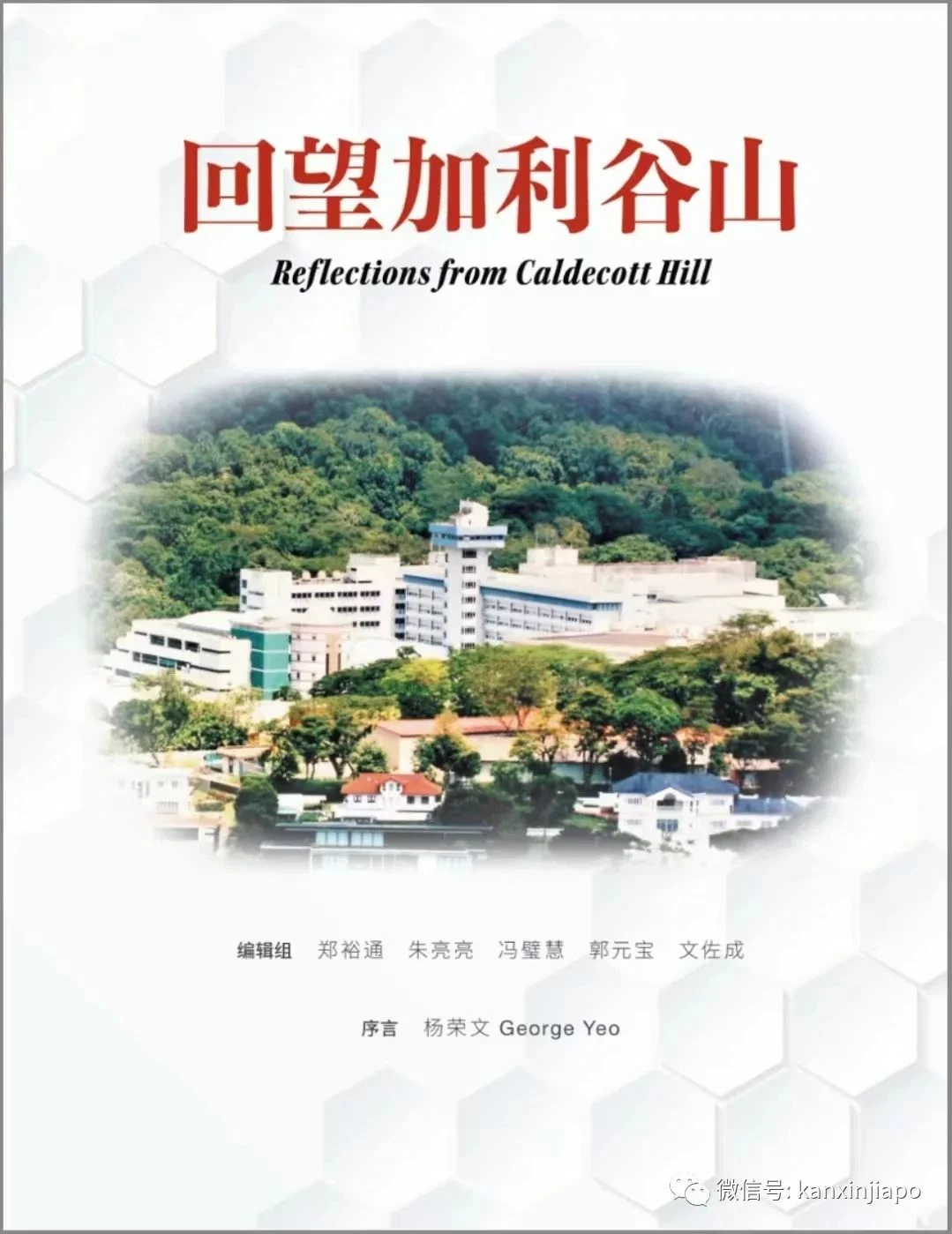

本文出自世界科技出版社出版的《回望加利谷山》一书。

黄治澎作者简介:

黄治澎,少儿时期游刃于舞台、新加坡广播电台;新加坡广播局成立后全职参与综艺节目制作,后任节目监制。1992年赴柏林电视台切磋《电视剧制作》;1994 年自立广告制作公司,并游走于台北、广州两地,进行跨区域电视制作与电台节目,同时也跨媒体主编中文时尚杂志《bRO》;2015年荣膺“北京师范大学汉语言硕士金牌奖”;随后受邀客串本地学术刊物的编辑工作;2016年加设成立媒体学院并取得本地“成人授课导师”资格认证, 以中英文培训本地媒体从业员提升“微电影制作管理、编剧、导演”、自媒体的“多机直播制作”。

《回望加利谷山》是第一本详细记录新加坡广播电视发展史的重要中文书籍,是50多位曾在加利谷山新传媒(MediaCorp)中文节目组的台前幕后人员撰写的集体记忆,图文并茂地讲述了80年来发生在加利谷山(Caldecott Hill)的重大事件和许多不为人知的故事。

本书50个篇章分为八辑:统帅、先驱、广播、新闻与时事、综艺节目、华语戏剧、幕后大军、熠熠星光,时间跨度从1942年日本占领新加坡时期一直到2016年新传媒搬迁到纬壹科技城。真实地记录了一批热爱广播电视事业的台前幕后人员,如何在摸索中学习,在学习中成长,从零开始不断追求卓越;如何为观众制作更好更精彩的广播和电视节目所付出的汗水和努力。

回望加利谷山丨来源