在開拍前才赫然發現,這次來到北京沒帶上節目主持,若就只「干拍」花絮,對綜藝節目來說似乎欠缺了點「人氣」,正當一籌莫展之際,攝影師力推我上陣,在別無選擇下,我調度了早年的表演經驗,在鏡頭前邊說邊臨場「審時度勢」,盡情捕捉最不起眼、卻難得一見的「驚鴻與游龍」……。在媒體中心,等候著我們的剪輯師,早已磨刀霍霍、坐鎮以待。「亞運花絮」的成品終於在同一個深夜完成後,如期直達新聞室。而就在電視台這廂,路過剪輯室的新聞室主任韓澄元一看到影片,當下就「攔截」了下來,緊急聯繫了老蕭,懇請借用部分畫面在新聞中播出。

回到新加坡,我在剪輯室外巧遇了韓澄元,力邀我加入新聞室兼職主播的行列。在下來如同「戰役」的三年兼職新聞播報,為我的媒體生涯歷練,樁砸了極其厚實精彩的註腳。

1991年的海灣戰爭,新聞室因時差而經常來不及接收到最新的「戰況視頻」, 以至於只有厚厚一疊的新聞「乾稿」,作為新聞前線主播,我們好幾次都在最新稿件列印出來後,在距離現場直播只剩不到五分鐘的時間,從坐落在二樓的新聞室以超百米的秒速直衝一樓的攝影棚,然後跳上主播台、緊急聚焦好 Autocue(文 稿提示機)上的稿件,汗雨直刷、大氣急喘,領帶上的麥克風七歪八倒,說時遲那時快,導播室一聲大響:「看鏡頭」……

「晚上好,現在報告新聞,新聞提要……」這新聞的刺激啊……那真叫「刺激」!

還沒完,一有最新戰情,值班的編輯,總在新聞直播時悄然推開鐵門,躡手躡腳後蹲在主播台前方,小心彈指,刷走我尚未念到的稿子,再嵌入新稿,完事後頭也不回立馬走人。這心臟不夠強大的話,隨時休克。

1990年的農曆新年節目,作者和主持朱永欽前往台灣攝製台灣人過春節的風俗,台視(台灣電視公司)提供攝影支援。

在台北火車站對面的「新光三越」與童安格、朱永欽、周治平合影。

在另一個實例中,和我同場的陳桂月更了不起。

那一天的新聞直播,有一則報導馬林百列區吳作棟總理的新聞稿件出了點小狀況,來不及換上新稿件。編輯楊淑蓮急中生智,在只剩下不到10秒鐘的時間,她在主控房開了麥克風,一字一句告訴桂月:「對著鏡頭,下一則新聞稿,我念一句,你跟著念,全程只能盯著鏡頭,直到進片」。

1990年,廣播局代表和「職總周年慶籌委會」一道共餐合影。

話音剛落,鏡頭出現了桂月。

儘管稿子不長,但也約莫20幾秒。我時而望向桂月,時而盯著直播中的畫面, 桂月臉帶笑容,仿佛以耳機「閱讀」著淑蓮的「聲音稿件」,從容淡定,完美化解了「危機」,令人嘆為觀止。

1993年,我再次遇到了一個大契機:《第三屆才華橫溢出新秀》。

作者經常在新聞現場直播後,趕赴監製的《金童玉女一線牽》節目,這是與來自台灣的方文琳擔任裁判。

陳桂月與作者在電視上偶爾同台搭檔, 與她從1970年代兒童劇社時期就結識 至今,可說是「老戰友」了。

「才華」是廣播局選拔電視明星的重要平台,自1988年每隔兩年舉辦一屆,我老長官郭元寶已為頭兩屆付出過極大的心力。第三屆由我操刀,在郭元寶先前打下的基礎上,我必須力爭比他乾得出色,那才不至於砸掉他曾苦心經營的「大品牌」。

「才華」的幕後團隊是嚴格分工的:戲劇組策劃,綜藝組製作,過去兩屆都如此。到了第三屆,因人事驛動,綜藝組全面承接了「才華」在構思、創作以及執行製作的重大任務,但從構思到製作周期只有八周,是如假包換的「世紀末超大極限大挑戰」。

任何的創作,離不開特定時代的特殊情境,時序已到了20世紀90年代,千禧年也近在咫尺,「未來主義」幾乎成了全球範圍內各地話語的主旋律。簡單說, 從「一戰」開始,20世紀幾乎是躁動的,生命財產是脆弱至極的,加上氣候變化瀕臨失控,環保意識爭論不休。而在另一方面,20世紀末確實已邁入「信息革命」的大時代,許多高科技概念越來越不被人類智力所掌握及理解,猶記得當時最流行的一句話莫過於:「人類已沒未來,未來就是現在。」

第三屆《才華橫溢出新秀》是在「新加坡廣播局(SBC)」旗下的最後一屆,次年改名TCS。這一屆「才華」的冠亞季軍得主,分別為李錦梅、黃素芳、李月儀。

相對於上世紀80年代全球融合的黃金榮景,1990年代可說是進入了「脫序」 的「驚恐十年」,對「未來即現在」,現在又何其不可控,嚴重顛覆了人們對「明天」一詞的既有概念,於是,「魔幻現實主義」普遍成了影視創作中一個可供探討及慰藉人心的熱門母題!

……

《才華橫溢出新秀》大決賽在戶外現場直播,比起傳統的OB Van(外景車),工程部把直播控制房安置在貨櫃內,空間大且空氣流暢,否則三個小時的現場直播還真難熬。

坐起臥榻之側,打開了天窗, 仰望著浩瀚無垠的星空,驟然靈光 閃動:既然「未來即現在」,「現 在又充滿未知」;宇宙有行星, 「行星」又與「新星」諧音,而新星需具「才華」;當下既尚有九大行星,誰又能否定在「未知的現在」 存在著第十顆行星呢?是以,宇宙間第十顆行星——「才華星」,正向地球人廣發英雄帖,疾呼:「遠離災難、污濁、戰火……」快來享受和平的世外桃源,直奔「才華星」!

這一倡議,上層立馬批准。1993年3月21日,節目播出時萬人空巷,娛樂夜店幾乎停擺。

回帶往昔,緊握契機,期待新傳媒能在21世紀持續奮進輝煌,在幾代前人的肩膀上加速彈跳騰躍,為後進們創造無限可能的疆域與星空。

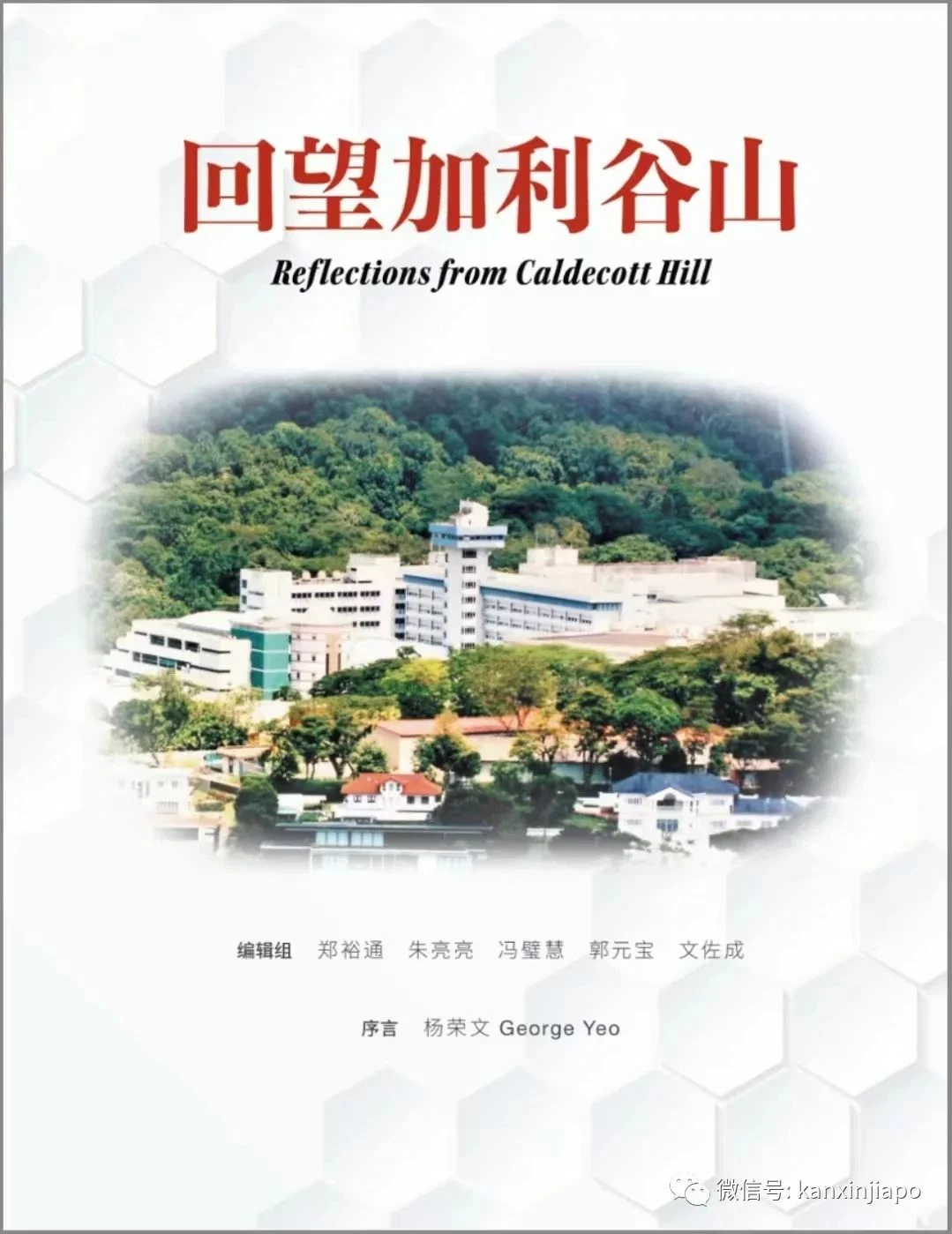

本文出自世界科技出版社出版的《回望加利谷山》一書。

黃治澎作者簡介:

黃治澎,少兒時期遊刃於舞台、新加坡廣播電台;新加坡廣播局成立後全職參與綜藝節目製作,後任節目監製。1992年赴柏林電視台切磋《電視劇製作》;1994 年自立廣告製作公司,並遊走於台北、廣州兩地,進行跨區域電視製作與電台節目,同時也跨媒體主編中文時尚雜誌《bRO》;2015年榮膺「北京師範大學漢語言碩士金牌獎」;隨後受邀客串本地學術刊物的編輯工作;2016年加設成立媒體學院並取得本地「成人授課導師」資格認證, 以中英文培訓本地媒體從業員提升「微電影製作管理、編劇、導演」、自媒體的「多機直播製作」。

《回望加利谷山》是第一本詳細記錄新加坡廣播電視發展史的重要中文書籍,是50多位曾在加利谷山新傳媒(MediaCorp)中文節目組的台前幕後人員撰寫的集體記憶,圖文並茂地講述了80年來發生在加利谷山(Caldecott Hill)的重大事件和許多不為人知的故事。

本書50個篇章分為八輯:統帥、先驅、廣播、新聞與時事、綜藝節目、華語戲劇、幕後大軍、熠熠星光,時間跨度從1942年日本占領新加坡時期一直到2016年新傳媒搬遷到緯壹科技城。真實地記錄了一批熱愛廣播電視事業的台前幕後人員,如何在摸索中學習,在學習中成長,從零開始不斷追求卓越;如何為觀眾製作更好更精彩的廣播和電視節目所付出的汗水和努力。

回望加利谷山丨來源