椰子的父母春节来小坡

对小坡可谓是赞不绝口

第一点夸的就是环境

几乎看不见垃圾

几步就有一个垃圾桶

还进行分类处理

可谓在卫生方面十分用心了

确实,在卫生方面

新加坡在世界上

都是能排上名次的

毕竟是国际赞誉的“花园城市”

但是你能想像这样备受赞扬的小坡

曾经也是“脏乱差”的代名词?

椰子撒谎?

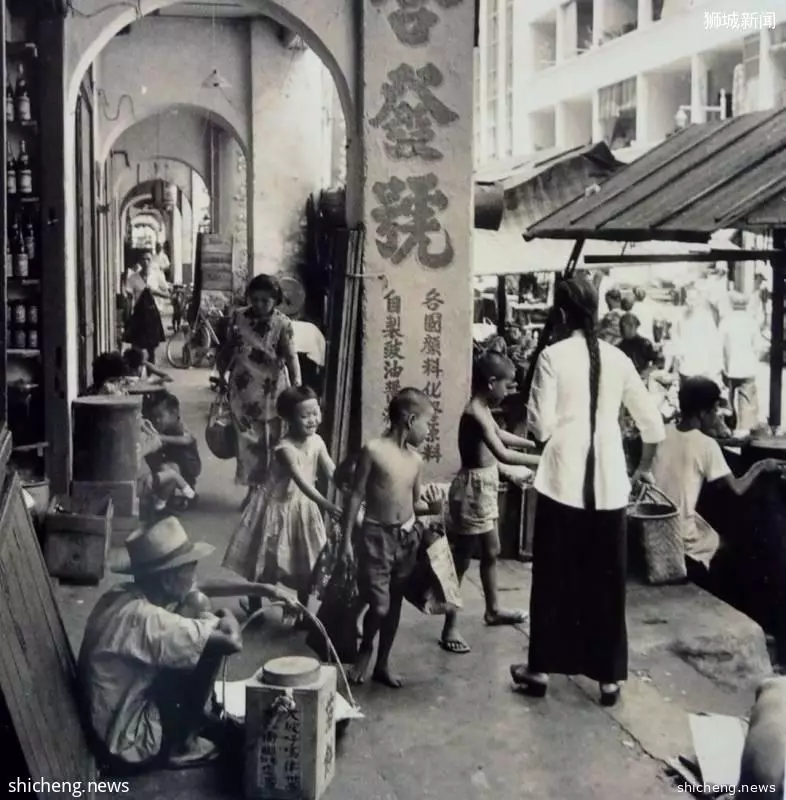

让我们一起来看看60年前

小坡的真实面貌吧

60年前的新加坡

上世纪中叶

新加坡在李光耀的带领下

找到了发展经济的良方

但难免走上先污染后治理

这条老路

因工业过度扩张

人民环保意识薄弱

变成了海外人民

特别是欧美人和日本人

避之不及的脏乱差之城

与现在相比

是不是完全想像不到?

新加坡从当时的

严重污染、市容埋汰

如今的到环境优美、人文雅致

这些年来这里究竟发生了什么改变?

新加坡的崛起

新加坡的崛起要倒推回1965年

那一年,试图并入

马来西亚的新加坡

因为华人和马来人的矛盾

被马来西亚踢出

只得自立门户

另辟生路

南有印尼

北有马来

中间小小的新加坡

夹缝求生是第一需求

发展工业

一穷二白要脱贫

修路盖厂肯定行

依靠低廉的人力成本

还有低廉的制造成本

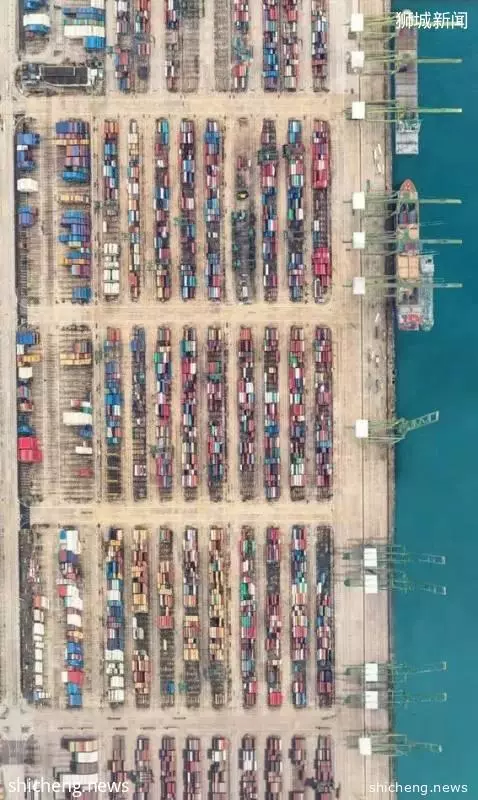

马六甲海峡的交通枢纽位置

新加坡接到了

来自世界各地的代工订单

成为了上世纪中叶

亚洲重要的工业中心

受益于商业的繁荣

码头四周的高楼大厦逐渐拔地而起

有了世界各地的贸易

不同的国家的人也在这里进行各种贸易

例如银行业

还有橡胶业和锡业

但是

即使你就在贸易路线上

也未必就能发展起来

人和制度也是重要因素

随之而来的问题

新加坡当年的产业

主要集中在纺织品

玩具、木制品等

低端代工制造业

原料消耗倒是很大

因此新加坡政府

不得不引进了石油炼化

还从隔壁马来西亚

找了不少车队跑运输

结果就可想而知了

新加坡空气里都弥漫着

塑料制品

还有柴油的呛人气味

连路边的树木上

都蒙着一层厚厚的油垢

老百姓也不知道什么是卫生

随地扔垃圾、吐痰、大小便……

污染简直是防不胜防

亲自督促治理污染

这不管是不行了

1968年李光耀从美国波士顿回来之后

学习西方先进经验

要求所有车辆必须两年检查一次减排措施

不合格者课以重税

当即淘汰了一批马来西亚的货车

来自领导的亲自示范

进行产业升级

另外产业升级也势在必行

来自日本的石油炼化产业

原本新加坡最爱的投资项目

但从60年代末开始就逐渐拒绝了这些项目

政府开始开发附加值更

污染较轻的新产品

这带来了一个意料之外的副产品

电子产品

而因为这个

在亚洲其他三小龙衰退时

新加坡仍然保持了

强劲的增长态势

严刑峻法

为了提高民众的环保意识

新加坡政府则出台了一系列

看上去不近人情的严刑峻法

要求人们保护环境

最广为人知的就是鞭刑了吧

一个不正经的示意图

这道法律可不是只针对自己的国民

对外国来客

只要违法一概同罪

1994年

美国人麦克·菲(Michael Fay)

在新加坡涂画了车辆

被判鞭刑

克林顿出面求情无果

新加坡仍然对他处以鞭刑

只是少打了几下

2010年,一名瑞士人也

因相同的罪名被判鞭刑

最惨的是2015年

两名德国年轻人顶风作案

在新加坡地铁上涂画

人都逃到马来西亚了

还是被新加坡警方抓获

鞭子伺候

峻法当然会有争议

但事实是新加坡街头

损毁市容的不环保行为迅速减少

而且鞭刑经过了一个高峰

也开始逐渐减少

环境法规

其实相关的法律还远不止此

2014年

《环境公共卫生(修正)法案》出台

对乱丢垃圾者采用累进罚款

初次被控者最高罚款2000新币

第二次被控者最高罚款4000新币

第三次或以上被控者的

最高罚款1万新币

(折合人民币5万元)

市民也积极起来了

为了保证地铁里不产生垃圾

新加坡还严令禁止在地铁车厢里吃喝

见一次罚一次

数额为500新币(2500人民币)

举报的人还能拿到50新币的奖励

还敢在在车厢里吃东西?

看到周围“热切”的目光了吗?

还有侥幸心理?

新加坡国家环境局(NEA)

一个在新加坡社会无处不在的部门

常有便衣在人流密集处巡视

全局稽查员每月

要在街上巡查3.5万小时

监督所有国民和访客

遵守环保法令

已然干净很多的街道

成效显著

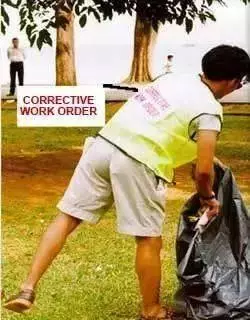

劳动改造

除了罚款以外

被抓住乱丢垃圾的人

还会穿上写有“劳动改造”字样的衣服

在监督下扫大街

清理别人留下的垃圾……

太惨了

还要接受周围群众

鄙夷的目光