椰子的父母春節來小坡

對小坡可謂是讚不絕口

第一點夸的就是環境

幾乎看不見垃圾

幾步就有一個垃圾桶

還進行分類處理

可謂在衛生方面十分用心了

確實,在衛生方面

新加坡在世界上

都是能排上名次的

畢竟是國際讚譽的「花園城市」

但是你能想像這樣備受讚揚的小坡

曾經也是「髒亂差」的代名詞?

椰子撒謊?

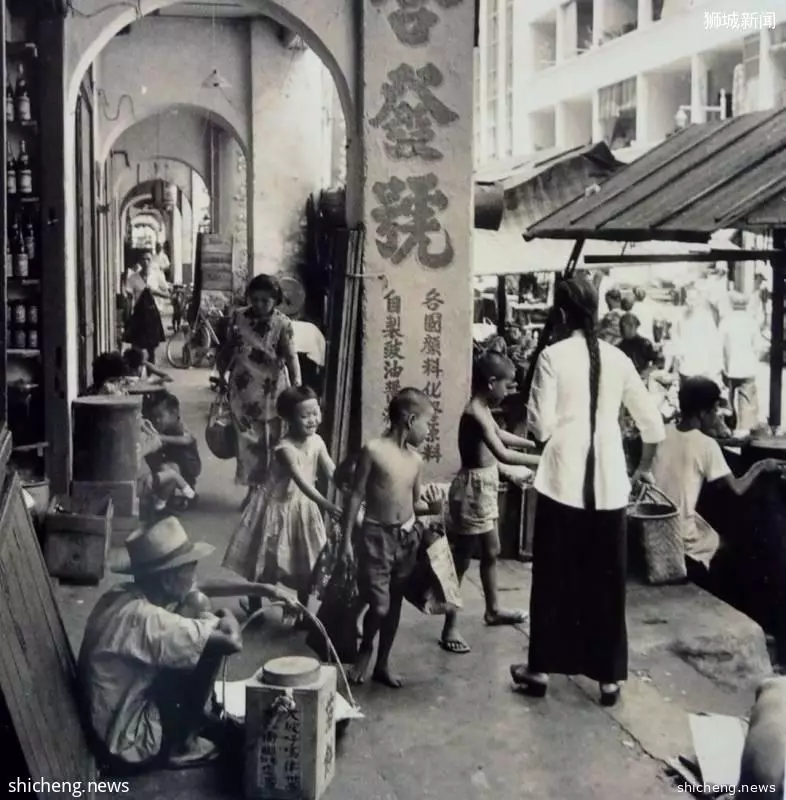

讓我們一起來看看60年前

小坡的真實面貌吧

60年前的新加坡

上世紀中葉

新加坡在李光耀的帶領下

找到了發展經濟的良方

但難免走上先污染後治理

這條老路

因工業過度擴張

人民環保意識薄弱

變成了海外人民

特別是歐美人和日本人

避之不及的髒亂差之城

與現在相比

是不是完全想像不到?

新加坡從當時的

嚴重污染、市容埋汰

如今的到環境優美、人文雅致

這些年來這裡究竟發生了什麼改變?

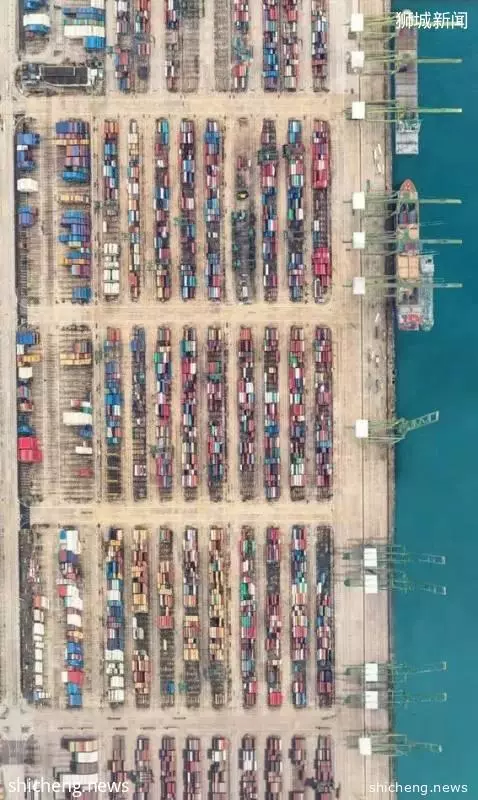

新加坡的崛起

新加坡的崛起要倒推回1965年

那一年,試圖併入

馬來西亞的新加坡

因為華人和馬來人的矛盾

被馬來西亞踢出

只得自立門戶

另闢生路

南有印尼

北有馬來

中間小小的新加坡

夾縫求生是第一需求

發展工業

一窮二白要脫貧

修路蓋廠肯定行

依靠低廉的人力成本

還有低廉的製造成本

馬六甲海峽的交通樞紐位置

新加坡接到了

來自世界各地的代工訂單

成為了上世紀中葉

亞洲重要的工業中心

受益於商業的繁榮

碼頭四周的高樓大廈逐漸拔地而起

有了世界各地的貿易

不同的國家的人也在這裡進行各種貿易

例如銀行業

還有橡膠業和錫業

但是

即使你就在貿易路線上

也未必就能發展起來

人和制度也是重要因素

隨之而來的問題

新加坡當年的產業

主要集中在紡織品

玩具、木製品等

低端代工製造業

原料消耗倒是很大

因此新加坡政府

不得不引進了石油煉化

還從隔壁馬來西亞

找了不少車隊跑運輸

結果就可想而知了

新加坡空氣里都瀰漫著

塑料製品

還有柴油的嗆人氣味

連路邊的樹木上

都蒙著一層厚厚的油垢

老百姓也不知道什麼是衛生

隨地扔垃圾、吐痰、大小便……

污染簡直是防不勝防

親自督促治理污染

這不管是不行了

1968年李光耀從美國波士頓回來之後

學習西方先進經驗

要求所有車輛必須兩年檢查一次減排措施

不合格者課以重稅

當即淘汰了一批馬來西亞的貨車

來自領導的親自示範

進行產業升級

另外產業升級也勢在必行

來自日本的石油煉化產業

原本新加坡最愛的投資項目

但從60年代末開始就逐漸拒絕了這些項目

政府開始開發附加值更

污染較輕的新產品

這帶來了一個意料之外的副產品

電子產品

而因為這個

在亞洲其他三小龍衰退時

新加坡仍然保持了

強勁的增長態勢

嚴刑峻法

為了提高民眾的環保意識

新加坡政府則出台了一系列

看上去不近人情的嚴刑峻法

要求人們保護環境

最廣為人知的就是鞭刑了吧

一個不正經的示意圖

這道法律可不是只針對自己的國民

對外國來客

只要違法一概同罪

1994年

美國人麥克·菲(Michael Fay)

在新加坡塗畫了車輛

被判鞭刑

柯林頓出面求情無果

新加坡仍然對他處以鞭刑

只是少打了幾下

2010年,一名瑞士人也

因相同的罪名被判鞭刑

最慘的是2015年

兩名德國年輕人頂風作案

在新加坡地鐵上塗畫

人都逃到馬來西亞了

還是被新加坡警方抓獲

鞭子伺候

峻法當然會有爭議

但事實是新加坡街頭

損毀市容的不環保行為迅速減少

而且鞭刑經過了一個高峰

也開始逐漸減少

環境法規

其實相關的法律還遠不止此

2014年

《環境公共衛生(修正)法案》出台

對亂丟垃圾者採用累進罰款

初次被控者最高罰款2000新幣

第二次被控者最高罰款4000新幣

第三次或以上被控者的

最高罰款1萬新幣

(摺合人民幣5萬元)

市民也積極起來了

為了保證地鐵里不產生垃圾

新加坡還嚴令禁止在地鐵車廂里吃喝

見一次罰一次

數額為500新幣(2500人民幣)

舉報的人還能拿到50新幣的獎勵

還敢在在車廂里吃東西?

看到周圍「熱切」的目光了嗎?

還有僥倖心理?

新加坡國家環境局(NEA)

一個在新加坡社會無處不在的部門

常有便衣在人流密集處巡視

全局稽查員每月

要在街上巡查3.5萬小時

監督所有國民和訪客

遵守環保法令

已然乾淨很多的街道

成效顯著

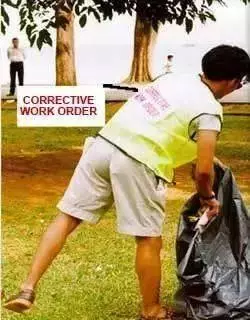

勞動改造

除了罰款以外

被抓住亂丟垃圾的人

還會穿上寫有「勞動改造」字樣的衣服

在監督下掃大街

清理別人留下的垃圾……

太慘了

還要接受周圍群眾

鄙夷的目光