上世纪70年代,英国作家简·莫里斯来到新加坡,面对大英帝国曾经的殖民地,她用绝望的口气写道:“平坦、蒸气腾腾、浓重的潮湿,这个岛国躺在炽热的海水中,边缘是红树林沼地,从空中看,它是一个叫人绝望的地方,应该不适于定居。”然而,半个世纪后,来自世界各地的游客们,登上位于滨海湾金沙娱乐中心55层的“空中花园”,俯瞰整个新加坡:干净、现代、繁华、热闹,宛若一座迷你华丽的摩登花园——他们脚下这片土地,在简·莫里斯来访时,尚是一片汪洋。

在刻板的印象里,新加坡华丽、富足,然而无趣。《孤独星球》前出版人、新加坡旅游作家叶孝忠对自己的故乡有着深刻的理解,“新加坡一向是品学兼优的模范生,不会犯错,甚至害怕犯错,它曾经为了维持整洁形象,一了百了杜绝口香糖。这样的城市总会惹人耻笑,过去如果选亚洲最无聊的城市,新加坡榜上有名”。但是“几乎一夜之间,模范生解下领带,蓄起胡渣,成了有点坏又不太坏的男人。”只是在普通游客眼里,这里变成一个玩乐的场所——有赌场,有邮轮,有环球影城,有米其林餐厅,有炫酷酒吧……夜夜笙歌,无需深究。

实际上,经过半个多世纪的拼搏和成长,如今新加坡已形成成熟的多元文化、城市面貌以及生活方式。虽然仍要面对全球化的激烈竞争,它反倒放松起来,变得摩登、新潮,成为了世界城市潮流发展的研究样本。当人们深入其中,走进那些博物馆、美术馆、艺术社区;走进那些街道、社区、公园、组屋,感受新加坡优雅与市井,摩登与传统,才能读懂新加坡的故事。

要懂得新加坡,

就要去那些老街区走一走

新加坡的历史很简单。只要在新加坡国家博物馆里的20个立体透视模型前,驻足十分钟,就基本能摸清它的历史脉络:15世纪郑和下西洋时的“淡马锡”;1819年英国人莱佛士登陆“小渔村”,开埠设立自由贸易港——今年恰恰是新加坡开埠200年纪念,新加坡成为英国殖民地;“二战”期间被日军侵略;1963年加入马来西亚,1965年李光耀宣布新加坡独立建国。

但是,当你行走在新加坡街头,却又感到眼花缭乱。赞美广场的新古典主义风格建筑与哥特式大教堂,毛姆曾经下榻的莱佛士酒店,小印度的维拉玛卡里雅曼兴都庙,甘榜格南的苏丹回教堂和马来传统文化馆,牛车水的佛牙寺龙华院与武吉巴梳街,还有土生华人博物馆以及加东五颜六色的土生华人店屋——这些街巷和建筑交融了原住民文化、中国文化、马来文化、印度文化、殖民文化、土生华人文化……令人惊艳又迷惑,却让你不知不觉沉溺其中。

要懂得新加坡,就要懂得它的多元化。多元化种族与文化的交融,从来就是新加坡的历史与生活的重要命题。上世纪30年代,老舍曾在新加坡小住半年,闲来无事常去逛牛车水,或去植物园看兰花,并写了一本《小坡的生日》,透过小孩子的眼睛来看新加坡——“新加坡的人们,不象别处,是各式各样的,以脸色说吧,就有红黄黑白的不同”,所以小坡“弄不清楚自己到底是福建人,是广东人,是印度人,是马来人,还是白种人”,他用一条红绸子一会儿扮印度人,一会儿扮马来人。而“小坡”家过年的时候,“各色人等”也都过年——“基督教堂的钟声当当的敲出个曲调来,中国的和尚庙奏起法器,也沉远悠扬的好听。”只是那时,作为广东移民的“小坡”父亲,并不喜欢儿子同马来或者福建小朋友玩耍。直到上世纪60年代,新加坡建国,李光耀才把种族平等通过法律与政策制定下来,新加坡也形成了“多元文化”的独特人文景象,并影响了城市的面貌。

如今那些老街区,记录新加坡的历史与人文,比如牛车水从上世纪80年代便被新加坡政府列为最严格的保护对象,所有房屋不得有任何改动。武吉巴梳街是这里最漂亮的街道,保留了很多二战前店屋和老会馆,比如位于43号的怡和轩创立于1895年,是当地有名的华商俱乐部,郁达夫曾经常来搓麻将。武吉巴梳街又是潮人聚集地,这里有当前最时髦的Speakeasy酒吧D.Bespoke、独立书店“草根书室”,就连新加坡唯一入榜“世界50佳餐厅”的Andre也曾入驻。还有一处中峇鲁也是又古老又时髦,街边热带老树郁郁葱葱,保留了上世纪30年代建造的ArtDeco风格公共组屋,还有各种老字号餐馆与个性咖啡馆——这个街区新旧交融,生气勃勃,既有生活多年的老街坊,也有时尚年轻的潮人。

叶孝忠说,要真正了解一个地方,就得到当地人的家里看看。那么最能代表新加坡人家的当属“公共组屋”。建国之初新加坡制定的组屋政策一直为人称许,也对新加坡和新加坡人产生了深远的影响。在叶孝忠看来,今天“组屋依旧是普通新加坡人的代表性住宅单元。近几年来,新加坡建屋发展局也开始推出一些更为时髦的公共住房设计,让组屋摆脱了功能性强但设计单调的宿命。”比如,位于牛车水附近的达士岭组屋,并被赞为“全球最高的公屋建筑和最长的空中花园”。这里曾经是新加坡历史最悠久的组屋区原址,改建后,七栋50层摩天大楼拔地而起——最抢眼的是,第26层和第50层分别建有高空天桥,将这七栋楼相连。登上天桥,你会发现上面种满绿植,还摆放着各种休闲设施和装置艺术,桥上漫步闲坐,看日出日落,远处便是碧海蓝天。

从涂鸦鞭刑,

到留一面任你发挥的墙壁

如果4月里你恰巧正在新加坡,不妨选一个周五去吉尔曼军营艺术区体验热闹独特的“黑夜艺术”。这片区域已有80多年历史,曾为英军军营,现在已经成为新加坡最著名的当代艺术中心之一,聚集了多家很棒的新锐画廊。每逢双月的周五夜晚,“军营”里就会举办的“黑夜艺术”(Artafter Dark),融合了音乐、视觉、文学等元素,十分有趣。近几年来,新加坡宛若一座“艺术之城”,各种艺术活动全年不断,包括新加坡双年展、新加坡艺术周、Lightto Night Festival、“漫步全城”装置艺术展等,分布在十多个区域,而且多为免费或者室外举办,与当地人的生活紧密结合在一起。

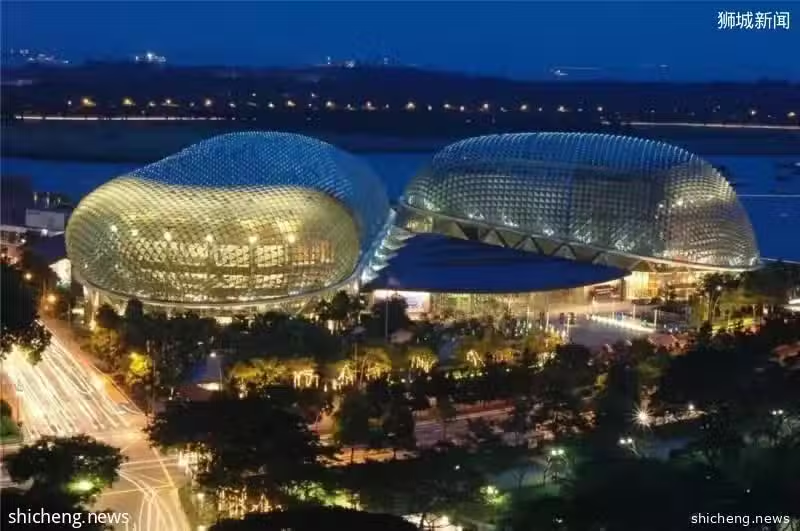

其实,在很长一段时间里,新加坡乃至整个东南亚艺术都被世界所忽视,而新加坡由于建国时间短、面积小,更是被认为缺乏艺术生态。然而,新加坡在文化艺术领域却可谓“野心勃勃”。早在上世纪80年代就成立了新加坡国家艺术理事会(NAC),致力于将新加坡打造成东南亚艺术的中心。自1965年建国,政府便开始收藏东南亚艺术品,并不断扩充著其庞大的国家收藏,目前藏品数量已近万件,可让任何新加坡的政府博物馆取用、借展。14年前,时任新加坡总理的李显龙更是制定了城市规划,决心令新加坡摆脱“文化沙漠”的名声。于是,2006年新加坡国家博物馆经过三年改建重新开放;2008年关注本地文化的土生华人博物馆开馆;2012年,吉尔曼军营艺术区改造成立;2014年维多利亚剧院落成……

直到2015年,也是在新加坡独立50周年,新加坡国家美术馆正式开馆——从规划、改造到完工历时10年,耗资5.3亿美元,是全球第一个也是唯一一个展示并研究东南亚地区现代艺术史的美术馆。走进新加坡国家美术馆,你会有一种时间穿梭的幻觉,同时也能感受到新加坡的艺术“野心”。美术馆建筑本身就是一件了不起的艺术品,它由两座英殖民时代的建筑改造而成,分别是原政府大厦和原新加坡高等法院大楼,一方面尽量保有古迹历史完整性,另一方面重新改造空间,让新旧材料在结构上对话。在这里,除了能欣赏到19世纪以来新加坡及东南亚艺术大师的作品,还能看到精心保存的囚室及投降室——1945年日本就是在这里投降;1959年李光耀也在此宣誓就职新加坡第一任总理。

就在同一年, 新加坡被联合国教科文组织赋予“设计创意之都”的地位。四年后,也就是今年年初,一个融合了零售、设计和活动的花园式空间“设计·乌节”开业,这里你能找到至少60个新加坡本土原创设计和品牌,包括服装、配饰、家具及纪念品等,有趣的是,这里还有很多高科技的设计,比如你只需将一件裙子带到镜子前,镜子就会显示价格、人气及搭配建议等。

新加坡自1965年宣布独立,作为一个小小的城市国家,以高效的商业理性政策立足于世界。同时,政府对居民生活实行实行“家长式统治”,包括严格控制市民的娱乐与文化消费——据说,多年前日本音乐大师喜多郎因头发过长而被禁止入境,更有外籍人士因涂鸦而被鞭刑。因此,新加坡常常被“误解”为一个只注重商业的国家——苛刻的制度更是限制了前卫艺术的发展。就在7年前,一位叫SamLo的本土街头艺术家因在街头贴纸涂鸦而被捕,甚至面临牢狱之灾,这在当时引起轩然大波。