上世紀70年代,英國作家簡·莫里斯來到新加坡,面對大英帝國曾經的殖民地,她用絕望的口氣寫道:「平坦、蒸氣騰騰、濃重的潮濕,這個島國躺在熾熱的海水中,邊緣是紅樹林沼地,從空中看,它是一個叫人絕望的地方,應該不適於定居。」然而,半個世紀後,來自世界各地的遊客們,登上位於濱海灣金沙娛樂中心55層的「空中花園」,俯瞰整個新加坡:乾淨、現代、繁華、熱鬧,宛若一座迷你華麗的摩登花園——他們腳下這片土地,在簡·莫里斯來訪時,尚是一片汪洋。

在刻板的印象里,新加坡華麗、富足,然而無趣。《孤獨星球》前出版人、新加坡旅遊作家葉孝忠對自己的故鄉有著深刻的理解,「新加坡一向是品學兼優的模範生,不會犯錯,甚至害怕犯錯,它曾經為了維持整潔形象,一了百了杜絕口香糖。這樣的城市總會惹人恥笑,過去如果選亞洲最無聊的城市,新加坡榜上有名」。但是「幾乎一夜之間,模範生解下領帶,蓄起鬍渣,成了有點壞又不太壞的男人。」只是在普通遊客眼裡,這裡變成一個玩樂的場所——有賭場,有郵輪,有環球影城,有米其林餐廳,有炫酷酒吧……夜夜笙歌,無需深究。

實際上,經過半個多世紀的拼搏和成長,如今新加坡已形成成熟的多元文化、城市面貌以及生活方式。雖然仍要面對全球化的激烈競爭,它反倒放鬆起來,變得摩登、新潮,成為了世界城市潮流發展的研究樣本。當人們深入其中,走進那些博物館、美術館、藝術社區;走進那些街道、社區、公園、組屋,感受新加坡優雅與市井,摩登與傳統,才能讀懂新加坡的故事。

要懂得新加坡,

就要去那些老街區走一走

新加坡的歷史很簡單。只要在新加坡國家博物館裡的20個立體透視模型前,駐足十分鐘,就基本能摸清它的歷史脈絡:15世紀鄭和下西洋時的「淡馬錫」;1819年英國人萊佛士登陸「小漁村」,開埠設立自由貿易港——今年恰恰是新加坡開埠200年紀念,新加坡成為英國殖民地;「二戰」期間被日軍侵略;1963年加入馬來西亞,1965年李光耀宣布新加坡獨立建國。

但是,當你行走在新加坡街頭,卻又感到眼花繚亂。讚美廣場的新古典主義風格建築與哥德式大教堂,毛姆曾經下榻的萊佛士酒店,小印度的維拉瑪卡里雅曼興都廟,甘榜格南的蘇丹回教堂和馬來傳統文化館,牛車水的佛牙寺龍華院與武吉巴梳街,還有土生華人博物館以及加東五顏六色的土生華人店屋——這些街巷和建築交融了原住民文化、中國文化、馬來文化、印度文化、殖民文化、土生華人文化……令人驚艷又迷惑,卻讓你不知不覺沉溺其中。

要懂得新加坡,就要懂得它的多元化。多元化種族與文化的交融,從來就是新加坡的歷史與生活的重要命題。上世紀30年代,老舍曾在新加坡小住半年,閒來無事常去逛牛車水,或去植物園看蘭花,並寫了一本《小坡的生日》,透過小孩子的眼睛來看新加坡——「新加坡的人們,不象別處,是各式各樣的,以臉色說吧,就有紅黃黑白的不同」,所以小坡「弄不清楚自己到底是福建人,是廣東人,是印度人,是馬來人,還是白種人」,他用一條紅綢子一會兒扮印度人,一會兒扮馬來人。而「小坡」家過年的時候,「各色人等」也都過年——「基督教堂的鐘聲噹噹的敲出個曲調來,中國的和尚廟奏起法器,也沉遠悠揚的好聽。」只是那時,作為廣東移民的「小坡」父親,並不喜歡兒子同馬來或者福建小朋友玩耍。直到上世紀60年代,新加坡建國,李光耀才把種族平等通過法律與政策制定下來,新加坡也形成了「多元文化」的獨特人文景象,並影響了城市的面貌。

如今那些老街區,記錄新加坡的歷史與人文,比如牛車水從上世紀80年代便被新加坡政府列為最嚴格的保護對象,所有房屋不得有任何改動。武吉巴梳街是這裡最漂亮的街道,保留了很多二戰前店屋和老會館,比如位於43號的怡和軒創立於1895年,是當地有名的華商俱樂部,郁達夫曾經常來搓麻將。武吉巴梳街又是潮人聚集地,這裡有當前最時髦的Speakeasy酒吧D.Bespoke、獨立書店「草根書室」,就連新加坡唯一入榜「世界50佳餐廳」的Andre也曾入駐。還有一處中峇魯也是又古老又時髦,街邊熱帶老樹鬱鬱蔥蔥,保留了上世紀30年代建造的ArtDeco風格公共組屋,還有各種老字號餐館與個性咖啡館——這個街區新舊交融,生氣勃勃,既有生活多年的老街坊,也有時尚年輕的潮人。

葉孝忠說,要真正了解一個地方,就得到當地人的家裡看看。那麼最能代表新加坡人家的當屬「公共組屋」。建國之初新加坡制定的組屋政策一直為人稱許,也對新加坡和新加坡人產生了深遠的影響。在葉孝忠看來,今天「組屋依舊是普通新加坡人的代表性住宅單元。近幾年來,新加坡建屋發展局也開始推出一些更為時髦的公共住房設計,讓組屋擺脫了功能性強但設計單調的宿命。」比如,位於牛車水附近的達士嶺組屋,並被贊為「全球最高的公屋建築和最長的空中花園」。這裡曾經是新加坡歷史最悠久的組屋區原址,改建後,七棟50層摩天大樓拔地而起——最搶眼的是,第26層和第50層分別建有高空天橋,將這七棟樓相連。登上天橋,你會發現上面種滿綠植,還擺放著各種休閒設施和裝置藝術,橋上漫步閒坐,看日出日落,遠處便是碧海藍天。

從塗鴉鞭刑,

到留一面任你發揮的牆壁

如果4月里你恰巧正在新加坡,不妨選一個周五去吉爾曼軍營藝術區體驗熱鬧獨特的「黑夜藝術」。這片區域已有80多年歷史,曾為英軍軍營,現在已經成為新加坡最著名的當代藝術中心之一,聚集了多家很棒的新銳畫廊。每逢雙月的周五夜晚,「軍營」里就會舉辦的「黑夜藝術」(Artafter Dark),融合了音樂、視覺、文學等元素,十分有趣。近幾年來,新加坡宛若一座「藝術之城」,各種藝術活動全年不斷,包括新加坡雙年展、新加坡藝術周、Lightto Night Festival、「漫步全城」裝置藝術展等,分布在十多個區域,而且多為免費或者室外舉辦,與當地人的生活緊密結合在一起。

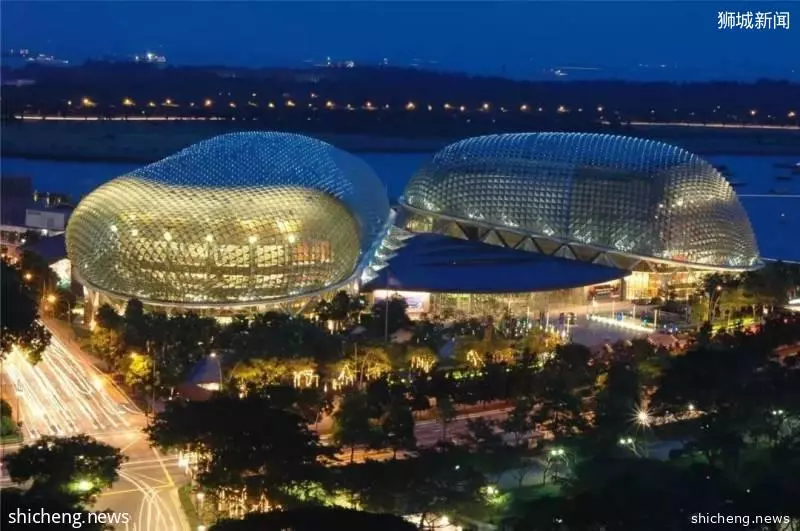

其實,在很長一段時間裡,新加坡乃至整個東南亞藝術都被世界所忽視,而新加坡由於建國時間短、面積小,更是被認為缺乏藝術生態。然而,新加坡在文化藝術領域卻可謂「野心勃勃」。早在上世紀80年代就成立了新加坡國家藝術理事會(NAC),致力於將新加坡打造成東南亞藝術的中心。自1965年建國,政府便開始收藏東南亞藝術品,並不斷擴充著其龐大的國家收藏,目前藏品數量已近萬件,可讓任何新加坡的政府博物館取用、借展。14年前,時任新加坡總理的李顯龍更是制定了城市規劃,決心令新加坡擺脫「文化沙漠」的名聲。於是,2006年新加坡國家博物館經過三年改建重新開放;2008年關注本地文化的土生華人博物館開館;2012年,吉爾曼軍營藝術區改造成立;2014年維多利亞劇院落成……

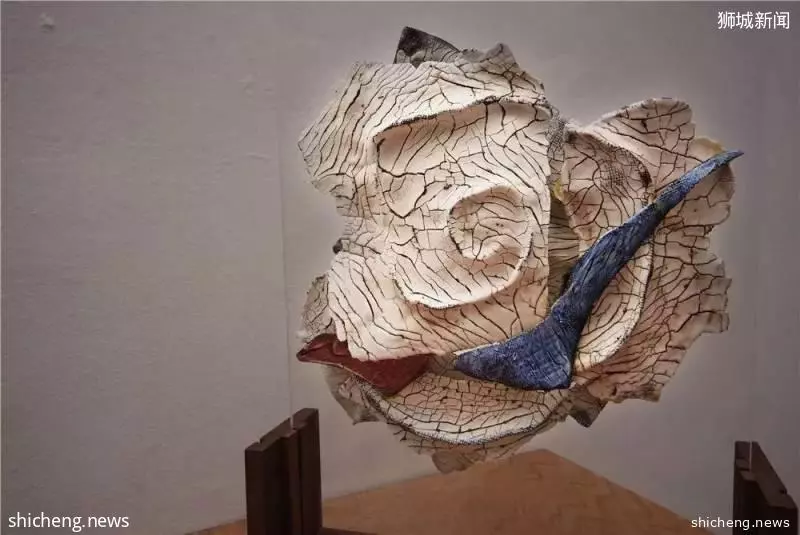

直到2015年,也是在新加坡獨立50周年,新加坡國家美術館正式開館——從規劃、改造到完工歷時10年,耗資5.3億美元,是全球第一個也是唯一一個展示並研究東南亞地區現代藝術史的美術館。走進新加坡國家美術館,你會有一種時間穿梭的幻覺,同時也能感受到新加坡的藝術「野心」。美術館建築本身就是一件了不起的藝術品,它由兩座英殖民時代的建築改造而成,分別是原政府大廈和原新加坡高等法院大樓,一方面儘量保有古蹟歷史完整性,另一方面重新改造空間,讓新舊材料在結構上對話。在這裡,除了能欣賞到19世紀以來新加坡及東南亞藝術大師的作品,還能看到精心保存的囚室及投降室——1945年日本就是在這裡投降;1959年李光耀也在此宣誓就職新加坡第一任總理。

就在同一年, 新加坡被聯合國教科文組織賦予「設計創意之都」的地位。四年後,也就是今年年初,一個融合了零售、設計和活動的花園式空間「設計·烏節」開業,這裡你能找到至少60個新加坡本土原創設計和品牌,包括服裝、配飾、家具及紀念品等,有趣的是,這裡還有很多高科技的設計,比如你只需將一件裙子帶到鏡子前,鏡子就會顯示價格、人氣及搭配建議等。

新加坡自1965年宣布獨立,作為一個小小的城市國家,以高效的商業理性政策立足於世界。同時,政府對居民生活實行實行「家長式統治」,包括嚴格控制市民的娛樂與文化消費——據說,多年前日本音樂大師喜多郎因頭髮過長而被禁止入境,更有外籍人士因塗鴉而被鞭刑。因此,新加坡常常被「誤解」為一個只注重商業的國家——苛刻的制度更是限制了前衛藝術的發展。就在7年前,一位叫SamLo的本土街頭藝術家因在街頭貼紙塗鴉而被捕,甚至面臨牢獄之災,這在當時引起軒然大波。