新加坡金融管理局日前刚宣布推出称为守护者计划(Project Guardian)的试点项目,在批发融资市场探索去中心化金融的潜在应用。该项目将由星展银行(DBS)、摩根大通(JP Morgan)和Marketnode牵头,创建一个由代币化债券和存款组成的许可流动资金池,通过公共区块链和智能合约来落实担保借贷。

所以我理解新加坡的市场化实质是被动地吸纳一切,包括移民、web3乃至于东西方的不同文化,在这个过程中会出现大量文化、商业、金融等方向上的碰撞,由此将创造出属于新加坡的、独特的新东西。

但融合是不可避免地会出现摩擦、不适应症乃至阵痛,承受者只能是属于上一个时代的民众。用项飚的说法,新加坡的存在实际违反了历史自然规律,所以要不断努力走在历史前头,“永远不能把任何东西认为是自然而然的”。

冯佳告诉我,惊输(Kiasu)的意思是怕输,怕事事落后于人,据说是源自闽南语的“惊死(怕死)”,这可能就是新加坡立国以来,在由边缘向中心迈进的过程中,儒家文化与全面市场化结合的产物。

程欣也谈到,新加坡到处能看到六七十岁在食阁打工的老人,“在新加坡,法律不会给人不切实际的期望”,他们未必不是“惊输”的代价。

根据Sleepseeker的研究,新加坡是目前世界上最疲劳的国家,疲劳评分为7.20,其次是墨西哥7.01、巴西6.28,其他进入前10名的国家还有美国5.57、日本5.32、英国4.82、新西兰4.74、澳大利亚4.72、中国4.59和加拿大4.39。

平均年工作时间上,新加坡排名第二,为2238 小时,墨西哥以2255小时位居榜首,仅比新加坡高17个小时,中国以2174 名列第三。

对于那些想要移民新加坡的人来说,如果不能适应这种文化,恐怕也呆不长久,冯佳在新加坡呆了三年多时间,不打算留在这里,除了拿不到的PR和高额的开销,用冯佳的话说,“新加坡政府对移民的政策一直在变,标准越来越高”,更何况以她的经济实力,完全可以去一个更适合“躺平”的地方,比如马耳他。

投资出海之路?

我不认为国人也有惊输的迷思,不过前几天,一位投资人在朋友圈感叹,“出海几乎是唯一的路”。

仔细想想,这句话缺了主语,鉴于这位投资人的身份,对象应该是创业者、投资人,或是某些特定的行业;

宾语也未见详实,海外这么大,去哪?是学Tiktok、Shein,反攻倒算直奔欧美,还是去东南亚寻找下一个Sea Limited,亦或是去离上帝最远的南美洲,用时光机理论覆蓋下一个Stori、Movile?

我当然理解这是朋友圈随口的一句调侃,只是背后多少透露出的一些焦虑情绪,我隐约在SaaS、芯片、消费等行业上见过,此前在采访一家双币基金的合伙人时,他观察到的是当移动互联网枯竭后,投资机构的应激反应大概是两类,一是消费品、二是SaaS。

现在呢?这种应激反应可能又变成了出海或web3,但很重要的一个问题是,A16Z、红杉等顶级机构很明显是定义者,掌握头部资产的定价权,比如关于Shein的1000亿美金估值,尽管有争议,但也让Patpat估值上了一个台阶。当出海资产价格水涨船高,无论创业还是投资,对认知都有更高的要求。

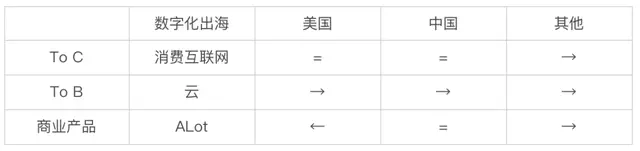

那位双币基金合伙人此前投到了投到了不少出海的明星案例,他曾经用一个简单的框架,向我介绍数字化出海的思路(见下图),可以看做是孙正义“时光机理论”的升级版。理论可以探讨,真正让我动容的,是他说“我们不是今天才开始”与“VC是一个不断学习跟拓展自己边界的过程”,这个简单的道理,有多少投资机构是真正放在心上?

制图:投中网

今天讨论新加坡的意义是什么?或者说一家专业的财经媒体,应该讨论这些务虚的文化问题吗?这不单是是这篇文章的问题。前一段时间,我所在的一个专业投资社群中也在争论,投资人应不应该了解一些历史、人文、心理甚至是哲学之类的问题。

观点分成两派,一派持投资专业论,强调专注、“术业有专攻”;另一派秉承投资就是看人的观点,却能更好地辅助投资人进行判断。我其实对答案挺有兴趣,但诧异的是,即使在投资人这类“高知”圈子里,非此即彼的“一元论”也相当有市场,因为在我看来,无论是专业本身,还是其他通识类学科,都只是让我们更好地认识自己和所处的世界。

讨论新加坡的意义也在于此,我们曾无数次憧憬中心,但项飚提出了一个问题,“不在中心就没有意义了?”

我自己的答案是否定的,就像新加坡身处边缘,却能以更宏观的视野,将自己所处的位置讲清楚,把自己的小日子过好,不比那些身处中心却让这个世界愈加复杂、混乱的地方,更值得吗?