随着许多发展中国家的城市化进程不断加快,高效且具有经济效益的公共运输系统对于新兴城市的可持续发展至关重要。据亚洲开发银行 (ADB) 称,亚洲 80% 的新经济增长将通过亚洲的这些大城市产生。这些增长趋势给城市交通和出行带来了巨大压力——仅时间损失和交通成本估计就占亚洲经济体年度国内生产总值的 2% 至 5%。(ADB. Urban Transport. 2019)

在土地稀缺的新加坡,建立有效的城市交通通常围绕着高强度的交通技术。新加坡在空间上面临着重大限制,大部分土地被 公路网络和住房占用。因而,继续扩大道路网络被视为不可持续的选择。

一个可持续性发展的例子是其不断扩展的大众捷运 (MRT) 系统,该系统与广泛的公共巴士网络相结合。通过多年的努力,新加坡现在拥有亚洲较为成熟的公共运输系统。我们也可以在这些项目中看到,高密度型公共运输依赖于强大的金融资本、谨慎的土地利用和交通整合以及发展中城市通常缺乏的实施能力。

新加坡的交通和出行场

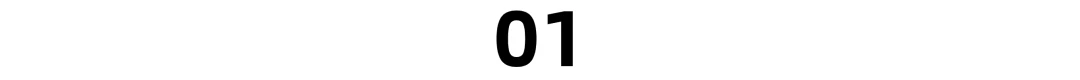

早在 1963 年,联合国开发计划署的一份关于未来城市发展战略的报告就指出,“毫无疑问,新加坡需要某种形式的大众交通”。报告建议新加坡投资单轨列车或地铁,并指出这些选择最适合城市景观,也最具成本效益。

1963 年联合国开发计划署顾问提出的新加坡城市交通网络大纲

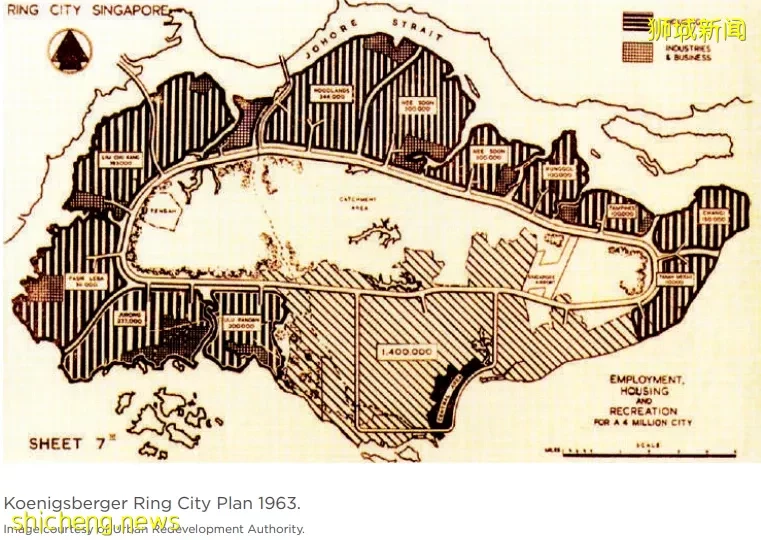

在1970 年代,半数新加坡人驾车出行,产生了严重的交通拥堵,并且停车位占据了大面积的公共空间。1971年,市区重建局(URA)提出第一个概念计划,奠定基础今天新加坡城市的整个空间结构。计划中,新加坡的自然保护区和集水区保存在岛的中心,周围环绕着一圈独立的卫星新城开发项目,呈“星群式”的城市格局,而轨道交通将作为“血管”。

根据规划,带状城市形态与市中心、自然保护区的关系逐渐形成。各种资源汇聚到每个市镇,形成高度聚集的功能中心,包括“人人有房”的低价公屋、完善的生活服务设施、商店和购物中心、学校和公园。

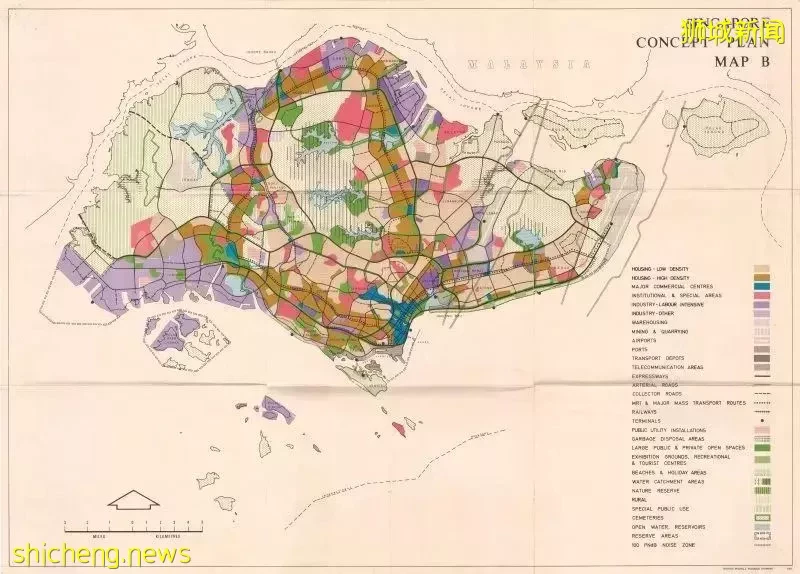

新加坡 1971 年概念计划,来源:市建局

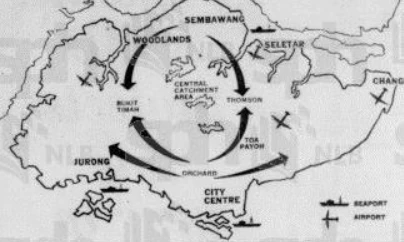

在这个计划里,新加坡提出了环形的概念和卫星城镇,将围绕中央集水区三侧的一圈建设高密度卫星城,以及从裕廊到樟宜的南部发展带。主要区域的活动由高速公路网络连接,以及为中央商务区提供服务的大众捷运系统。裕廊保留以用于工业用途,并建议将机场从巴耶利峇搬迁至樟宜。

1971 年的概念计划成为“集中、引导和协调各政府机构开展广泛的清理、安置和发展工作”的共同参考。它有助于使新加坡解决土地需求、以及政府介入的合法化,允许有效地将土地分配给不同的用途,同时确保与国家的整体长期需求保持一致。总体规划将概念计划的广泛战略转化为未来 10 至 15 年的详细实施计划;同时,该规划每五年审查一次,以允许改变规划参数和环境。

不过,此方案引发了长达十年的全国性辩论和可行性分析,因为这关乎新加坡公共运输的未来。其中以支持公共轨道交通系统的交通部长和支持全巴士系统的财政部长两派交锋最为激励。1982年,顾问报告说,虽然公共运输开发需要更多的资金投入,但在土地稀缺的新加坡,全公交系统不切实际,因为它必然争夺道路空间。另一方面,铁路开发可能会提高车站周围的土地价值,特别是在滨海湾等新填海地区。

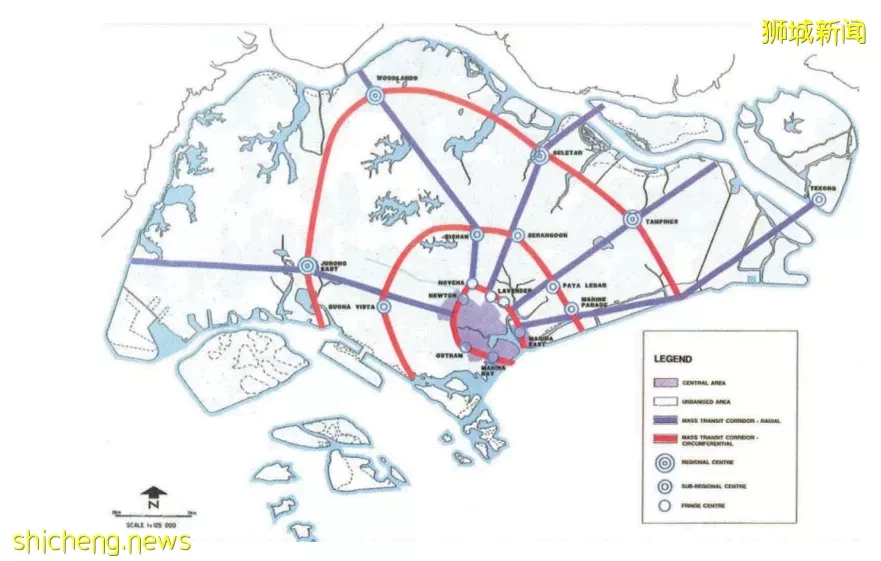

因而,1991 年的概念计划明确了新加坡的整个城市系统必须以公共运输为第一组织原则,此后重新定义了新加坡的城市面貌。土地利用与交通规划相结合,同时将商业活动从城市中心区分散开来。权力下放将有助于缓解市中心的拥堵,公共运输将在城市发展中发挥核心作用。

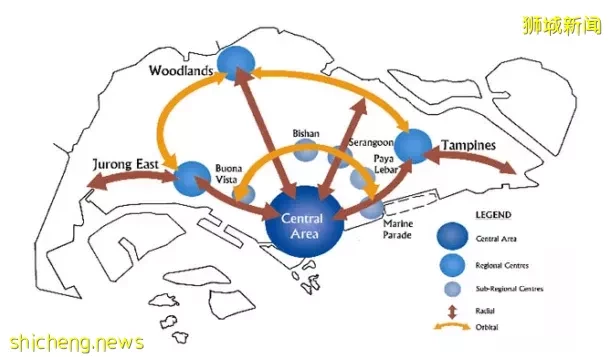

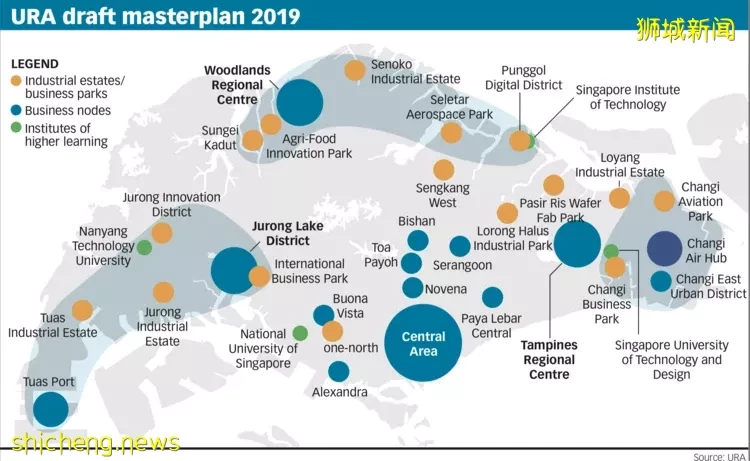

该计划同时也是之前概念计划的延续。“环形”形式、五个放射状的“走廊”被添加,以加强星座城市形态塑造。商业中心分为市中心、边缘中心、次要区域中心和区域中心建设,他们沿轨道交通分布,以达到职住平衡。

总而言之,1971 年的概念规划为新加坡现代城市交通系统奠定了基础,1991 年的概念规划标志着交通规划的范式转变。远离市中心的独立枢纽(如淡滨尼区域中心)的发展意味着整个岛屿的交通网络和基础设施必须与住宅和商业发展更加紧密地协调和整合。

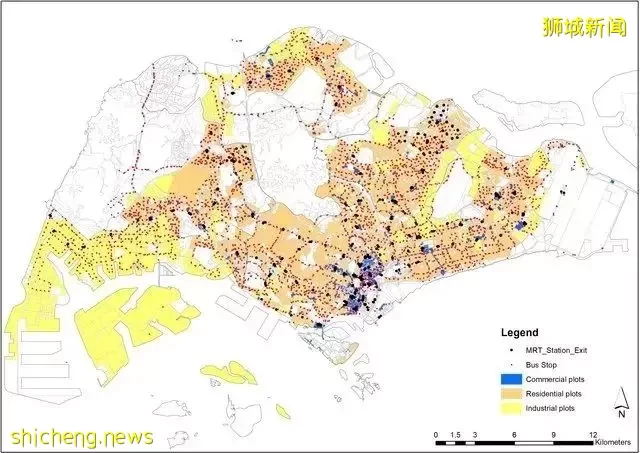

因而,轨道沿线在政府的领导下有序地开发,以建设更多的新城镇和紧凑的公交村,呈现出TOD模式的典型特征,而靠近城镇中心的住宅建筑以组屋为主,提供更多的可负担住房。

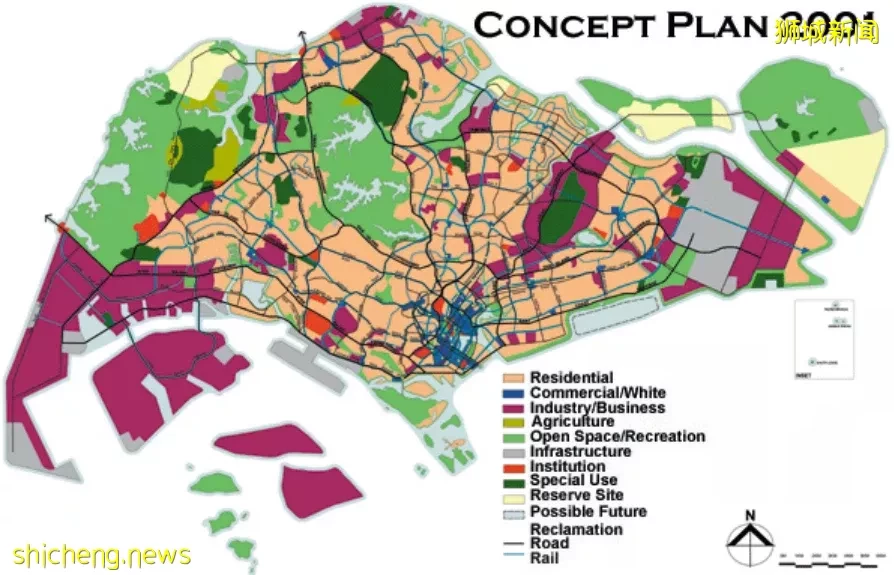

到90年代末,2000年初,新加坡的城市交通基础设施已经发展到多方面,以至于新加坡被视为“交通大都市”的开创性例子:一个特别有利于可持续公共运输模式的城市。

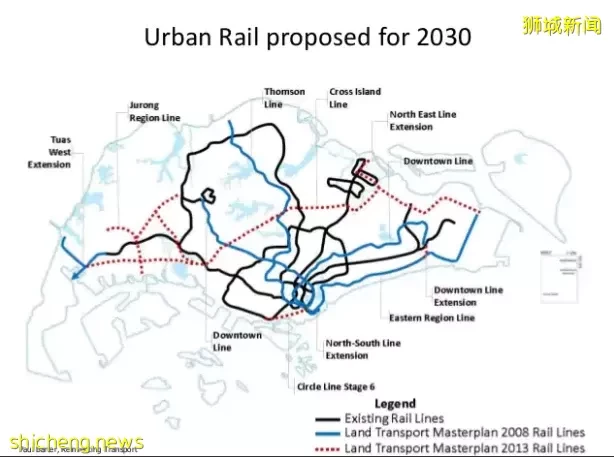

新加坡陆路交通管理局 (LTA)于2019年5月25日公布了一项旨在提高新加坡公共运输便利性和覆蓋范围的20年计划。报告阐述了陆交局希望如何建立一个“方便、互联、包容和快速的陆路交通系统,以满足新加坡人在未来二十年及以后的需求和愿望”。

该总体规划包括扩大岛上的铁路网络和在现有线路上建造额外的车站,旨在支持创建“45 分钟城市和 20 分钟城镇”的目标。到 2040 年,区域枢纽预计将靠近家庭增加工作岗位,从而缩短许多通勤者的平均出行时间。

同时发布还有 CBD 激励计划,以继续振兴新加坡的市中心,以保持其竞争力和活力。政府希望多项激励措施能够鼓励在 CBD 拥有旧建筑的业主考虑翻新他们的建筑。

具体方法措施

在整个发展过程中,新加坡利用与城市交通和交通基础设施发展相关的一系列有效战略来刺激其社会和经济发展。从概念上讲,新加坡在城市交通方面的许多“良好做法”可以大致分为四类(Yuan,1997):

· 公共运输能力的增量发展

供给侧战略,通过持续的基础设施投资和更新,战略性地扩大城市国家的城市交通能力。

· 整合土地使用、土地所有权和交通

补充城市规划政策,简化交通基础设施的规划和实施。

· 交通需求管理

需求方措施(抑制)激励消费行为,使交通基础设施的使用更加高效和可持续。

· 利用创新技术促进公交导向型发展

致力于技术升级并鼓励私营部门参与城市交通。

这种环环相扣的政策和工具构成了将新加坡发展为城市的连贯战略愿景。

📍

交通增量和联合融资

“在城市中正确实施的交通基础设施是催化社会经济投资的催化剂,从长远来看会产生有益的溢出效应”

政府选择了与终端用户有利的联合融资框架。政府资金涵盖了长期基础设施的初始资本成本和火车等初始资产。而从通勤车费中收取的收入,将用以支付交通增量的运营成本和最终更换交通工具的准备金。

通过这种方式,公共运输发展的财务可行性依赖于新加坡不断扩大的公共运输网络。因而,随着移民和人口增长,公共运输不断地发展,从保有量到种类不断提升。

为了将公众偏好从私人交通转向公共运输系统,新加坡对服务的增量增长、维护和改进进行了战略性投资。这将提高公共运输的竞争力和乘客量,增加直接和间接产生的新收入,从而有助于进一步扩展和改进交通网络。

整合土地所有权

城市中薄弱、分散的土地权制度是阻碍基础设施投资和有效土地利用的重要结构性障碍。这也造成了许多西方国家难以有效地整合轨道附近土地,以达到重新的高效利用。即便是在日本,大多数的城市更新也是只能在极小范围内,像六本木那样整个片区整体更新的几乎是少之又少。

但在新加坡,国家对土地所有权有着更集中化的管理,其明确定义的交通规划与更广泛的土地使用之间有着高效的整合。因而,国家能够有效地对核心交通基础设施进行公共投资。

根据 1966 年的《土地征用法》,新加坡政府在征地方面拥有巨大的特权。这使得“任何人、公司或法定委员会”和“任何住宅、商业或工业目的”所需的土地可以被强制征用。自1966年以来,政府稳步积累土地,目前拥有新加坡90%以上的土地。这种集中化促进了该国公共和私营城市发展努力的协调和精简。

机构协调能力

成功的交通规划不能脱离其城市发展目标。新加坡协调多个城市议程的机构能力使交通基础设施的战略规划能够与更广泛的城市规划和发展框架同步发展。

城市土地使用的战略框架由城市发展机构共同的广泛概念计划提供。因此,自 1971 年以来的各种更新概念规划指导了城市总体规划的长期发展。

同时,这样的概念计划涵盖了城市发展的愿景和战略,并没有陷入细节的讨论。这种简化的方法使公共运输基础设施的计划能够适应当前和未来扩展,并与人口密度和卫星城镇发展一起有效地调整。