新加坡小贩中心文化与建设经验

2020年12月16日,联合国教科文组织(UNESCO)非物质文化遗产委员会通过决议,将新加坡小贩文化列入联合国教科文组织《非物质文化遗产代表名录》中。这对于保护新加坡独特的饮食文化具有重要意义,也是对新加坡特色美食的大大褒扬,更能以此吸引国外游客。另外,这也展现了新加坡这一现代化国家城市治理的另一面。

一

新加坡的小贩文化

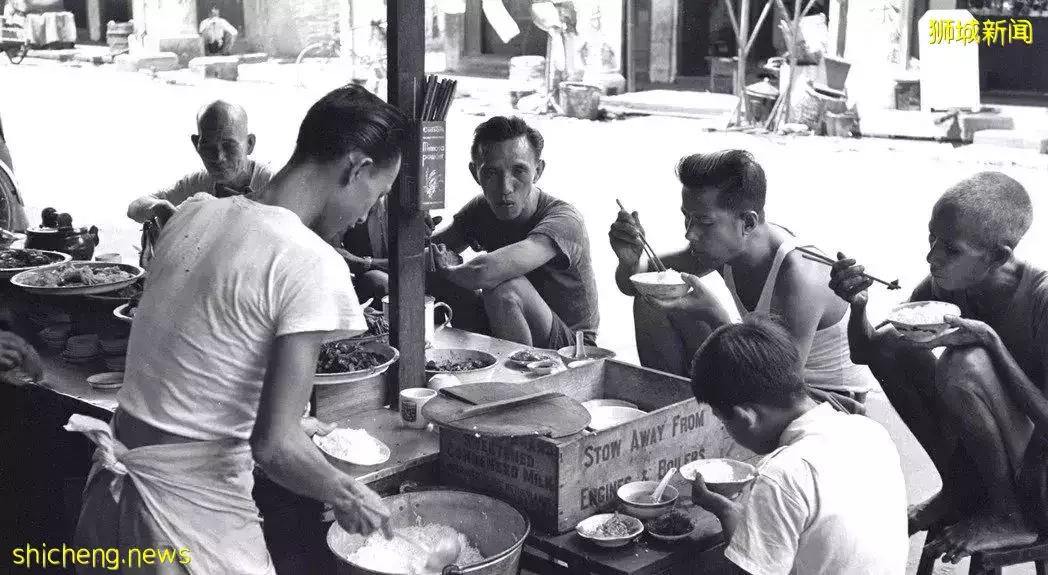

新加坡的小贩文化最早起源于中国晚清时期移民华人的“贩夫走卒”,当时是底层人民群众谋求生计的重要方式。新加坡小贩中心于20世纪五六十代兴起,是政府为管理街头无牌熟食小贩而建的。为了保持市容的整洁,政府建设了小贩中心,通过立法要求禁止在街头露天摆摊和卖艺,所有的街头小商贩必须到小贩中心领取执照经营。90年代后期,随着新加坡组屋的兴起,政府开始改建小贩中心,改善经营环境,并将英文名称由“Hawker Centre(商贩中心)”改为“Food Centre(食品中心)”。

李光耀执政时期,新加坡政府实行“居者有其屋”的组屋政策,而在每个组屋社区,基本上都有小贩中心,为居民提供方便的饮食,受到民众的普遍欢迎。现在,小贩中心由国家环境局和建屋发展局共同管理,已成为新加坡各个社区开放式的饮食服务中心,售卖食品物美价廉、种类繁多,多以东南亚熟食和饮品为主。时至今日,虽然新加坡许多现代化的购物中心内早已建成了美食广场,而且安装有凉爽的空调系统,较室外的小贩中心更为干净舒适,但是小贩中心仍然人头攒动,食客络绎不绝。小贩文化已成为新加坡人生活的一部分,成为新加坡多元文化特色的一部分。

新加坡天气潮湿炎热,很多人都没有在家做饭的习惯,在小贩中心吃饭成为他们日常的生活方式之一。巨大的人群需求是小贩中心能够一直生存下去的主要原因。小贩中心基本都位于社区内或者交通位置便利的地方。新加坡的社区,除了一些高档别墅和公寓,基本上都是开放式的,这有利于社区外的顾客到小贩中心用餐和享用美食。小贩中心的食物丰富多样,足以吸引众多食客。小贩中心聚集了传统的华人以及马来人和印度人,美食包括海南鸡饭、潮汕砂锅等中国特色食物,也有来自世界各国的餐点,如日本餐、韩国餐、意大利餐、美式汉堡包、披萨等,还有不同口味的冰淇淋和西式咖啡,样品多样。

小贩中心的价格比较便宜,一般4~8新元(约合20~40元人民币)就可以吃上一盘三道菜的盖饭或者一大碗面食,价格足够诱人。很多新加坡人把小贩中心当作“食堂”,就餐非常随意和方便,普通工薪阶层一般都能负担得起。小贩中心已成为新加坡人常去吃饭、喝茶、饮酒以及聊天的固定场所。在新加坡大选时期,经常还会有竞选国会议员的候选人到小贩中心发放自己的宣传材料并且向选民拉票,可见小贩中心的受欢迎程度。

二

小贩中心建设经验

2001年2月,新加坡国家环境署开始实施针对小贩中心的升级改造计划,旨在改善小贩中心的用餐和购物环境,提高摊位的租金,并使业绩较差的小摊贩退出市场。

根据政府的小贩中心升级计划,除了8个小贩中心外,大多数都在2000年至2014年进行了翻新9。在这段时间内,小贩中心仅进行了一次大规模翻新。在早期阶段(2000-2004),翻新计划在全岛均匀性地开展,并呈现与组屋开发和人口聚集的正相关性。这表明政府对弱势群体的关注,通过这种方式使低收入者以较低价格获取更多美食。2004年后,当局的工作重心转向全岛升级计划。在2005到2009年间,小贩中心的翻新计划与新的集中性组屋和人口之间存在相关性。而这些小贩中心开始向新加坡中心汇聚,最终在2010到2014年成为最大的中心集群。2015年以后,政府开始在西部、东部和北部地区建立新的小贩中心。与之前的趋势不同,新的组屋项目、人口分布和新的小贩中心之间的关联性被弱化了。除了茨园和裕廊西,在很多人口密度适中的区域很少建立小贩中心。

政府将小贩中心的功能整合在新镇和市中心区再开发项目中,在建设组屋和商业设施时,都同步规划建设邻里中心、小贩中心,从规划角度保证了土地资源的分配。新加坡将小贩中心作为公共基础设施项目,像医院、学校等一样进入政府的规划,统一布局与选址,平均5.6平方公里布置一个小贩中心,服务半径在1.3公里左右。新加坡推行的新模式邻里中心与组屋的比例、内部的必备功能、商店组合、商品档次都有周密规划。目前,基本上是为1000—1200套住户配套建设邻区商店,为6000—8000套住户配套建设一个邻里中心,其主要商店组合为:普通日常商品商店、诊疗所、餐馆和小贩中心。典型的邻里中心包含:35个商店,2个食阁,1个超级市场,1个菜市场,1-2台自动提款机。

三

启示

小贩中心作为新加坡的独特商业布局模式不仅仅从商业管理制度上带来创新,更为城市规划过程中如何更好地进行城市管理、规划布局和组团构成带来借鉴意义。小贩中心作为提供物美价廉食物的服务场所,不仅满足目标受众对高可达性与便利性的需求,同时在建立时考虑配套人口与组屋小区,地理位置与低价可替代性餐食。在我国的新型城镇化探索及社区建设中,也需要考虑这些商业配套的构成模式与空间布局问题。

1. 功能组合,精细管理

随着TOD等开发模式的推行,功能混合将成为未来居住、生活和商业模式的趋势。从新加坡的案例中可知,将原本无序脏乱的街头摊贩进行整合,同时配合社区医疗、娱乐、健身等功能合理搭配,成为支持公共住房开发与社区生活的关键环节。这其中避免不了规划与管理上的精细化操作,在未来的社区开发中,配套需通过合理功能组合,推行联网智慧管理,实现配套设施的规范化与便捷化。

2. 服务需求,合理配置

配套的布置需要考虑服务半径、服务人口和交通要素可达性等方面。此外,合理的配置需要强化以公共运输可达性为优先级的布局,以实现公共资源的集约利用。在配套规划中可能还需要考虑服务重复覆蓋等问题,通过论证来合理分析配套之间的竞争关系及同质化服务的可能,以减少设施的浪费情况。

3. 以人为本,质优价廉

新加坡的小贩中心从一定意义上来说还是政府推行的便民设施,以提供物美价廉的替代性餐食为主要目的。在我国的城市规划建设中,还需要能多为弱势群体和低收入者考虑,通过提供价格更低、质量优异的产品或服务以实现以人为本的发展导向。随着城市化和区域士绅化的发展,部分中心区必然带来生活成本的上涨。如果能有部分配套实现提供可替代的服务,城市将会变得更有人情味。