这几天,一篇《新加坡华人妈妈,正在批量生产“废掉的孩子”》的文章,在新加坡宝妈群里讨论炸开了锅,大家纷纷表示——新加坡教育这么卷?我怎么不知道!

许多本地妈妈看到这篇网文的时候,都有点惊掉下巴。她们中有宝妈表示:“三个孩子从小在新加坡上学,一直是放养式的。”

定居新加坡16年的Amy也说:“我接触大多是本地家长群体,其实大家的教育方式是蛮松弛的,相比下“卷”的基本上是刚从国内来的家长们。”

实际上,卷的根本不是孩子,更不是新加坡教育,而是孩子家长。

换句话说,中国执著内卷的家长们,只是换了一个地方继续卷。

那如何不再卷?家长需要自己放下”望子成龙,望女成凤“的心态,学会教育松弛感。

学者蒋勋老师说:“教育不要那么功利,要让孩子重新找回他们身体里的渴望。”

新加坡教育,就是在唤醒孩子内在渴望,而不是外界鞭策。

读书一旦摆脱了功利性,眼界就会开阔,偏见就会弱化,理解也会更加深刻。

01只上半天学,依然可以练成学霸

教育的本质,不是施压,而是唤醒。

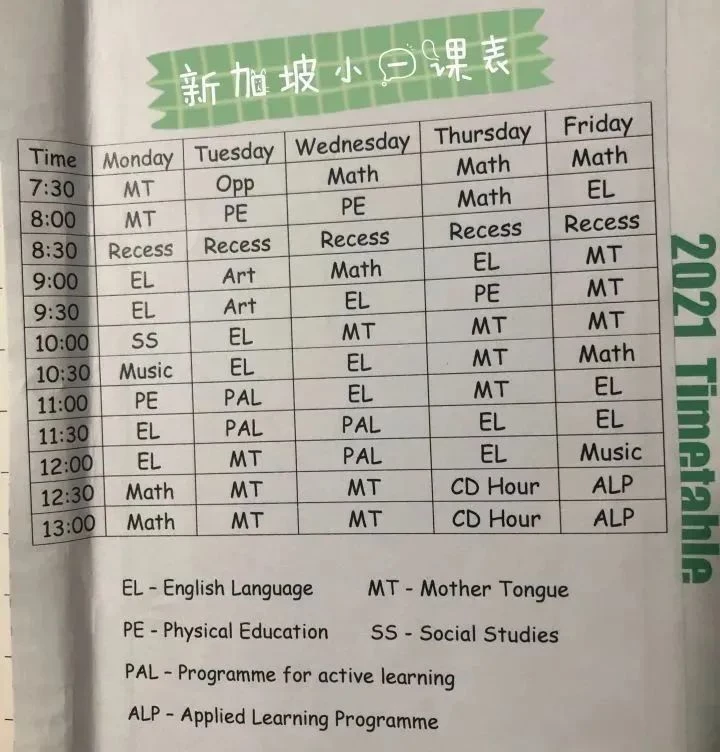

很多朋友也许并不知道,新加坡的中小学,每天只上半天,一到下午就放假。

你也许会问,这是什么操作?

其实是因为,教育部主张给孩子更多课外时间,以培养兴趣爱好。

在新加坡,每个学生从小学二年级开始,孩子们会按照自己的喜好选择CCA(Co-Curricular Activities的缩写,也就是“辅助课程”),CCA得分高,还可以享受“升学优待”,如果孩子愿意,这项活动一直持续到大学。可以说是在教育制度上,就重在培养孩子综合能力而非单一学科成绩。

CCA涉及的范围很广,可选择的活动种类也非常多,体育、艺术表演、科技都涵盖。

孩子可以学足球、篮球、橄榄球、跆拳道,甚至帆船、攀岩、射击和保龄球等,也可以去学乐器、舞蹈、戏剧等,更有创业社、天文社、机器社和数学社团,以及童军、学生军这样的有趣活动。

通过这些活动来培养孩子的综合能力与素养,不只是艺术熏陶,更会强健体格,还能开阔视野。

新加坡会强调孩子们学会“玩”,在玩中学,在学中悟。在活动中也会引导孩子自我思考,以及与人合作,可以说,是一个非常综合型的素质教育。

作为三个孩子的妈妈,Amy说自己其实并没有花太多额外心思在孩子们的学科教育上,学校的学习大可放心交给学校老师,不要盲目“卷”,尊重孩子天性,顺其自然。

但这也归功于在新加坡教育环境下的影响,“如果在国内,我大概也会是’鸡娃‘一族。”

但神奇的是,当家长不鸡娃,孩子们反而释放了他们真正的天赋,在成长快乐的童年之下,也收获了知识。

Amy的三个孩子,分别考入莱佛士女中、入选GEP天才班,以及政府幼儿园,都有自发学习的动力,根本不需要太操心。

图片来自Amy女儿奖杯

她的大女儿是学校小六的top performers之一,是朋友眼中的学霸,还拿到了esis奖学金,就是政府一年给2400新币,连续给6年那种。

老二考入新加坡1%的GEP天才班之前也并没有参与任何补习。

Amy说:“我并没有太过关注孩子成绩,但这样他们的成绩反而超出了我的期待。”

所以,新加坡宽松的教育环境,反而激发了孩子的潜能。

02新加坡学校,是孩子们的“梦中情校”

Amy说,上个月,大女儿突然跟我她讲:“妈妈,我发现自己上的是梦中情校哎!”

这是什么新潮的形容?我们竟一时没懂。

原来,是Amy女儿期末考试考砸了,本来还有点郁闷,但老师完全没有丝毫指责,反而笑着告诉她:“这是一次新体验。”

同期,正好遇到国内的亲戚小孩在吐槽学校教育高压,心情沉闷。

对比之下,Amy感觉女儿的心态的确是松弛自然的。

我有一个朋友,带女儿逃离“学习要命”的初中,来到新加坡定居两年,感叹一句——真值得!

之前,朋友的女儿一直在上海一家公立初中上学,眼见着从小学的阳光开朗,到后面的愁眉苦脸,后面出现心理问题去看了心理医生。

朋友才觉得这样“唯成绩论”的学习环境,给女儿的压力实在太大了。

于是2年前,朋友做了一个“大胆”的决定——转学到新加坡读初中。

现在,他们早就适应并喜欢上了新加坡的生活,朋友跟我说,现在女儿明显笑容多了,比从前更阳光开朗,也更自信;选择来新加坡上学,是她做得最正确的决定。

朋友选择“换条赛道,换种活法”,其实,身边不乏这样的家长,想要逃离国内狂卷的环境,来新加坡还原教育本来的面貌。

所以,不论是新加坡本地妈妈,还是国内新移民妈妈,其实,都没有在鸡娃,大家都是想要给孩子轻松快乐的成长环境。

如果真的有特别内卷的,实际上并不是新加坡教育体制的问题,而是家长自己没有放下“精英式教育”心结。

03“精英式”教育,更多是孩子的自驱力成果

提到新加坡教育,很多人的第一印象,其实就是“精英式”教育。

毕竟,一个总人口才600万的国家,大学教育却享誉世界,其中就包含排名全球前30的国立大学和南洋理工。

根据2023年由《泰晤士报》发布的排名,RI 是以牛津的37个录取和剑桥的49个录取位居第二,而 HCI 以牛津的29个录取和来自剑桥的34个录取而位居第五。

这份排名数据标志着,新加坡学生在申请英国最优秀学府方面取得了显著的成绩。

同时,在全球教育水平排名中,新加坡教育稳居第一,不论是学术水平还是国际考试成绩,都非常瞩目。

于是,近年来,“新加坡教学模式”也成为众多国家纷纷效仿的对象。

但新加坡教育如此出色的秘诀,并不是在于内卷,而是释放天性,激活潜能,顺势而为。

新加坡教育体系中,有着优秀的教师团队、创新的教学方法和全面的人才培养计划。而这些,构成了其教育的核心支柱。

爱因斯坦说过:“教育就是当一个人把在学校所学全部忘光之后剩下的东西,通过这股力量,培养出能够独立思考、行动的人,并会解决社会面临的各种问题。”

新加坡学校课堂上,学生们被鼓励批判性思考,培养独立解决问题的能力。在这里,每个孩子都是一颗被精心培育的种子,拥有茁壮成长的机会。

不仅如此,新加坡学校的课外活动同样丰富多彩,就像前面讲到的CCA,从体育到艺术,从科技到社会服务,各种活动都能让孩子们在实践中学习,在参与中成长。

这种全方位的教育模式,使得学生们能够在多元文化的环境中开阔视野,培养国际观。

更值得一提的是,新加坡学校注重培养学生的道德品质和社会责任感。

教育不仅仅是知识的传授,更是品格的塑造。因此,诚信、尊重和责任感等价值观贯穿于教育的各个环节。

家长们选择新加坡学校,是因为它承诺给孩子们一个充满挑战与机遇的环境,让他们的梦想在这里扎根,并扬帆远航。

每个孩子都能找到属于自己的舞台,释放潜能,实现自我超越。新加坡的学校不仅是知识的殿堂,更是孩子们梦想成真的起点。

在这里,孩子们不仅学会如何成功,更重要的是,他们会成为有价值的人。

这,正是新加坡学校成为无数家庭“梦中情校”的原因所在。

梦中情校,梦的不是学校,是那个内在有生命力的自己。

现在,越来越多的中国家长会选择把孩子送到新加坡读书,去接受真正的自然教育。

也有很多家长,在送孩子去新加坡之前,会选择研学或者游学活动,在暑期或寒假,去感受校园教育氛围。

国内很多朋友,在新加坡研学之后,发现新加坡寓教于乐的教学理念,让孩子成长的同时成才。

新加坡对中国免签,而且是一个中英文都必学的国家,在保留本国底色的同时,拥有国际特色。

所以,这几年乃至未来,新加坡研学都会是大多数中国家长的首选。

04卷或者不卷,关键在于家长,更在于就业环境。

近年来的教育内卷,其实是被推上了浪潮之巅,中国可以说是内卷之都。

然而,我们需要看到,中国卷是由国情决定的——就业、买房以及养娃压力巨大。

因为教育与就业紧紧挂钩,而就业压力、房价压力等因素,使得“文凭”变得极其重要,希望靠寒窗苦读获得功成名就的未来,因而一味追求高文凭、好学校便成了大多数家长培育孩子的目的。

新加坡并不存在这样的压力,任何文凭,行业都机会满满。而且新加坡鼓励终身教育,即使工作后,学历提升并不难,所以这种卷学习的焦虑,在根源上是不存在的。

如果华人妈妈有焦虑,本质上还是在国内的环境中代入的遗留心理。

作为一个已经移民新加坡16年的三宝妈,Amy本身从事新加坡本地培训教育行业也有七八年,在这16年的生活经历中,她只想说一句:“新加坡教育,真的不卷。”

大家知道,新加坡教育体系,是以其全面发展和终身教育的理念而闻名。

以全面的教育布局来看新加坡的教育体制,新加坡为各个年龄层次的学生提供了丰富的学习和发展机会,包括学历提升和终身教育等。

这些机会不仅减轻了学生对一次性考试成绩的过度焦虑,也为他们的个人发展和职业规划提供了更多的可能性。

其实,我身边的朋友,一边工作一边拿硕士甚至博士的大有人在,并且含金量与全日制并无差异。

实际上,毕业进入社会后,我们心智会更成熟,知道自己要什么,相对于一昧向上考读,学习就变成了一个更赋自驱力,更有意义的事。

上个月初,教育部长陈振声在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时强调,教育必须是持续不断的路程。“许多人担心在制度下只有一次机会,如果考试不及格或进入较不热门的学校或课程,未来就已成定局。”

但新加坡的教育体系,就不存在这个问题。

与国内的“就业难“和“考研热”相比,新加坡其实做到了教育与就业市场平衡,是更成熟的模式。

在新加坡,宽松的就业环境和稳定的房价减轻了学生和家长的压力。新加坡大学或是大专毕业生的就业率均在90%左右。

并且就在上个月,政府还出台了新的购房政策“就读中或刚毕业的年轻情侣,购新组屋首付款调低至屋价2.5%”。

也就是说,正常一个两室一厅的组屋,刚毕业的情侣只要花一两个月的工资就能负担得起首付。与国内奋斗终身背房贷相比,这只能说是少奋斗三十年,不要太香。