本文由澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院高级讲师Sonia Akter博士、香港教育大学亚洲及政策研究学系Stuti Rawat博士和李光耀公共政策学院公共政策硕士项目(MPP)校友Rijo P George合力完成。Sonia Akter博士在2015年至2022年期间曾担任新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授。

三人合作开展的研究表明,新加坡在应对全球粮食不安全因素方面具备独特优势。这一优势主要基于以下几个关键要素,它们具有至关重要的意义。

当前的全球粮食价格冲击

对新加坡的影响

世界各国政府为遏制新冠疫情蔓延采取了大规模限制和封锁措施,由此引发了2022年全球粮食价格飙升。俄乌冲突进一步加剧了粮食价格危机,粮食、能源和农业投入品供应链随之中断。气候变化引发的极端天气事件加剧了这些因素造成的负面影响。中国作为世界上最大的小麦生产国之一,正在应对有史以来最严重的干旱。此前,中方发言人表示,2021年罕见的暴雨使得部分小麦推迟了种植,因此中国2022年的冬小麦产量可能是史上最差的一批,有史以来产量最差的一批。

新冠疫情、气候变化和俄乌冲突对全球粮食价格产生了综合影响。在这种情况下,许多主要粮食出口国为了确保国内粮食安全,实施了农产品出口禁令。例如,在2022年5月至7月期间,印度出台了小麦出口禁令,限制小麦出口,马来西亚限制家禽出口,印度尼西亚禁止棕榈油及其衍生物出口,并要求生产商在国内以固定价格销售一定份额的棕榈油产品。

对于新加坡这样一个严重依赖粮食进口的国家来说,全球事态发展尤其令人担忧。

新加坡90%以上的粮食来自进口,每年进口量达160万吨,其中55%通过海运运输,40%通过公路运输。新加坡用于农业种植的土地不足1%。近年来,新加坡一直致力于通过创新措施提升国内粮食产量,如推动都市农业(Urban Agriculture)、沿海鱼类养殖、水产养殖、垂直农场和实验室培育肉类。尽管如此,新加坡本地的粮食产量仅能满足当地约4%的蔬菜、30%的鸡蛋和7.5%的海鲜消费需求。

新加坡如何安稳度过

当前的全球粮食价格危机

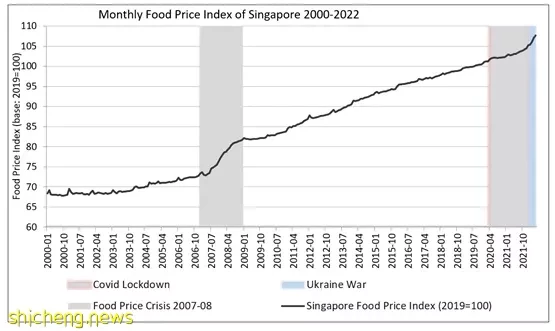

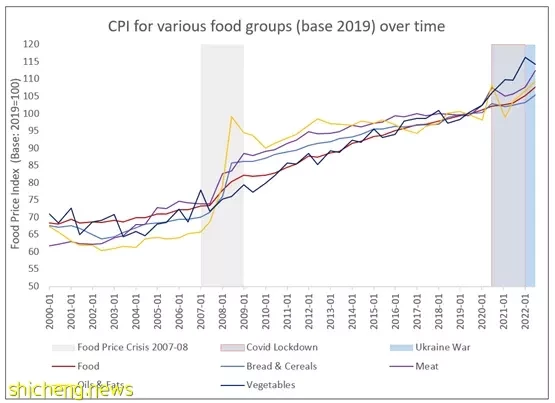

鉴于新加坡高度依赖粮食进口,预计过去两年的全球事态,如新冠疫情、粮食出口禁令、供应链中断等,会对新加坡国内的粮食市场产生不利影响。当我们查看数据时发现确实如此,但也可以发现,全球粮食危机并非造成新加坡粮食价格上涨的唯一原因。自2007年以来,新加坡的粮食价格一直在稳步上升。我们追踪了新加坡2000年以来的食品价格指数,着重强调了这一时期全球粮食价格遭受的两次重大冲击:2007-2008年全球粮食价格危机以及当前的全球粮食价格危机,当前的全球粮食价格危机始于2020年3月的新冠疫情封锁和乌克兰正在进行的战争(图1)。

▲图1:新加坡食品价格指数随时间推移产生的变化

资料来源:数据来自新加坡统计局

图1展示了两大关键信息:首先,自2007-2008年全球粮食价格危机以来,新加坡的粮食价格一直在稳步上涨。其次,当前的全球粮食价格危机对新加坡粮食价格的影响小于2007-2008年期间。

量化分析上涨的粮食价格,我们发现2020年3月至2022年5月期间,新加坡的食品价格指数(2019年=100)平均为103.38,比起上一时段上升了3.87个百分点。相比之下,在2007-2008年全球粮食价格危机期间,2007年1月至2008年12月,新加坡的食品价格指数平均为77.28,比起上一时段上升了5.57个百分点。

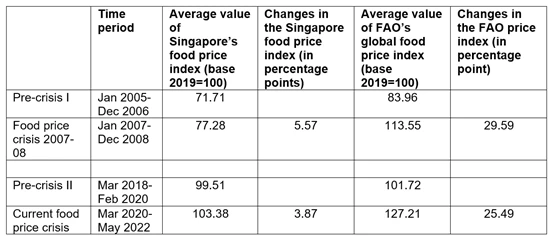

尽管新加坡的粮食价格一直在上涨,2007-2008年全球粮食价格危机之后,上涨幅度更是明显,但总体而言,新加坡的粮食价格往往比全球粮食价格更稳定。表1比较了两次危机前新加坡和全球食品价格指数平均值的变化,很明显,新加坡的粮食价格更加稳定。就危机前两年而言,新加坡粮食价格涨幅远低于全球粮食价格涨幅。

▲表1:粮食价格危机期间新加坡食品价格指数和粮农组织食品价格指数的平均值对比及变化

资料来源:新加坡统计局和联合国粮食及农业组织(FAO)

注:粮农组织食品价格指数(2014-2016年基数=100)以2019年为基准,但由于两种指数的一篮子商品各不相同,该指数并非新加坡食品价格指数(2019年的基数=100)的最佳对比对象。

问题随之而来:新加坡是如何提高其抵御能力以应对全球粮食危机的影响?原因之一可能是新加坡不断增长的经济。

新加坡经济实力不断增强

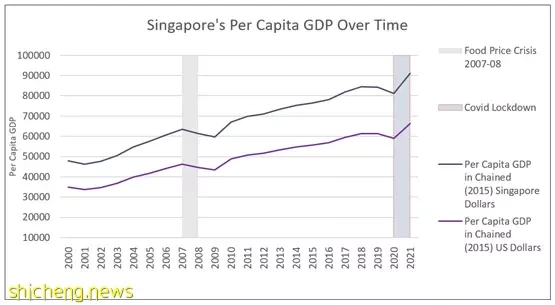

▲图2:2000-2021年新加坡人均GDP图

资料来源:数据来自新加坡统计局

图2揭示了新加坡经济正随着时间推移而稳步增长,即便在新冠疫情期间,人均GDP也有所增长,而在2007-2008年全球粮食价格危机和随后的全球金融危机期间,新加坡国内人均GDP呈下降趋势。

新加坡经济持续增长,新加坡的货币也相对稳定,这两大优势有利于提升新加坡在全球市场的购买力,进一步缓冲全球粮食价格造成的冲击。此前关于全球粮食价格上涨的研究表明,人均收入似乎能够反映出世界粮食价格变化对当地粮食价格的影响,这一研究证实了新加坡受全球粮食价格的影响较小得益于其持续增长的经济和稳定的货币。研究一致认为,与中低收入国家的消费者相比,国际粮食价格飙升对高收入国家的最终消费者影响较小,高收入国家的最终消费者面对的当地粮食价格涨幅较低。

引发当前粮食价格冲击

的大宗商品和公共政策

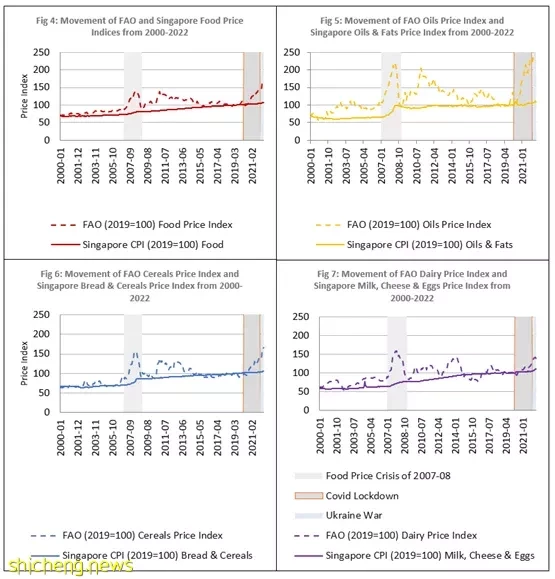

比起2007-2008年全球粮食价格危机,当前粮食价格危机对新加坡冲击较小的另一个原因,在于造成两次冲击的商品有所不同。图3绘制了2000年以来不同食品类别的每月消费者价格指数(CPI)来佐证这一观点。在2007-2008年全球粮食价格危机期间,油脂(黄色)、肉类(紫色)、面包和谷物(蓝色)的价格指数高于包含所有食品类别的价格指数(红色)。

相比之下,当前的粮食价格危机期间,价格上涨幅度最大的食品类别是蔬菜(黑色),肉类紧随其后。尽管油脂价格的涨幅不及2007-2008年全球粮食价格危机期间的上涨趋势,但其价格的变化复杂且多变。面包和谷物类食品在上一次冲击中价格大幅上涨,但在此次危机中并未表现出类似趋势。

▲图3:月度食品及食品类别CPI每半年公布一次

资料来源:数据来自新加坡统计局

由此可见,肉类和油脂这两大食品类别在两次危机期间都经历了价格飙升,而面包和谷物的价格在两次危机期间的涨幅有所差异。这是因为新加坡的饮食习惯将大米作为主食,而非小麦。2007-2008年全球粮食价格危机期间,大米是受影响最大的食品类商品之一,而小麦在当前的粮食价格危机中受到的冲击最严重。由于大米在新加坡消费者价格指数中的权重高于小麦,因此在目前的粮食价格危机中,小麦价格上涨对新加坡食品类消费者价格指数的影响不如2007-2008年价格危机期间大米价格上涨造成的影响剧烈。

我们对比了新加坡食品和食品类别价格的走势和根据粮农组织食品价格指数确定的全球价格走势(请注意,由于一篮子商品不同,两者的对比结果并不完美),总体而言,全球粮食价格的变动幅度远超过新加坡的粮食价格变动幅度(图4)。这种趋势在油价(图5)、谷物(图6)和乳制品(图7)方面也有所体现。

▲图4-图7:粮农组织食品价格指数和新加坡食品价格指数中各类食品价格变化

新加坡的公共政策旨在实现粮食“自力更生”(比自给自足更高的要求),也让新加坡国内的粮食维持在了相对稳定的价格。在经历了2007年-2008年全球粮食价格危机之后,新加坡政府更是齐心协力,致力于在世界各国及各地拓宽其食物来源渠道并建立多元化食物供给体系。新加坡粮食进口的主要来源往往是那些粮食产量高于国内消费需求、与新加坡联系密切且对粮食安全的理解与新加坡相同的国家。与一些国家建立贸易伙伴关系并签订自由贸易协定会在这方面有所帮助。根据新加坡食品局(Singapore Food Agency)的数据,新加坡目前从世界170多个国家和地区进口粮食,从而降低了过度依赖单一粮食供应来源的风险。

另一项关键的政策措施是新加坡政府强调储备足量的主食和蛋白质,以抵御粮食供应链中断的风险。例如,大米储备计划(Rice Stockpile Scheme)要求大米进口商事先承诺他们想要进口的数量,并在政府指定的仓库中储备规定的数量(通常是进口数量的两倍)。虽然储备大米的所有权属于进口商,但在紧急情况下,政府有权有偿收购这些大米。如果储备的大米在仓库内存放超过一年,进口商必须用新的大米来替换它。

为了不影响政府与供应商协商价格并保证国家安全,储备规模等细节问题通常不公开宣告。

保证政府有大量粮食储备可以维持粮食价格稳定,避免民众疯狂抢购大米而导致价格暴涨。

新加坡日益增长的经济实力、本地粮食产量增加、粮食来源多样化及粮食储备充足保证了新加坡的粮食供应量,因此,尽管新加坡高度依赖粮食进口且全球粮食价格飙升,新加坡也能在很大程度上保证国内粮食价格稳定。

文章来源:Global-Is-Asian,2023年4月25日,星期二

作者:Sonia Akter,Stuti & Rijo P George

部分图片来自网络

本文内容来自于作者,不代表新加坡国立大学李光耀公共政策学院官方机构观点