本文由澳大利亞國立大學克勞福德公共政策學院高級講師Sonia Akter博士、香港教育大學亞洲及政策研究學系Stuti Rawat博士和李光耀公共政策學院公共政策碩士項目(MPP)校友Rijo P George合力完成。Sonia Akter博士在2015年至2022年期間曾擔任新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授。

三人合作開展的研究表明,新加坡在應對全球糧食不安全因素方面具備獨特優勢。這一優勢主要基於以下幾個關鍵要素,它們具有至關重要的意義。

當前的全球糧食價格衝擊

對新加坡的影響

世界各國政府為遏制新冠疫情蔓延採取了大規模限制和封鎖措施,由此引發了2022年全球糧食價格飆升。俄烏衝突進一步加劇了糧食價格危機,糧食、能源和農業投入品供應鏈隨之中斷。氣候變化引發的極端天氣事件加劇了這些因素造成的負面影響。中國作為世界上最大的小麥生產國之一,正在應對有史以來最嚴重的乾旱。此前,中方發言人表示,2021年罕見的暴雨使得部分小麥推遲了種植,因此中國2022年的冬小麥產量可能是史上最差的一批,有史以來產量最差的一批。

新冠疫情、氣候變化和俄烏衝突對全球糧食價格產生了綜合影響。在這種情況下,許多主要糧食出口國為了確保國內糧食安全,實施了農產品出口禁令。例如,在2022年5月至7月期間,印度出台了小麥出口禁令,限制小麥出口,馬來西亞限制家禽出口,印度尼西亞禁止棕櫚油及其衍生物出口,並要求生產商在國內以固定價格銷售一定份額的棕櫚油產品。

對於新加坡這樣一個嚴重依賴糧食進口的國家來說,全球事態發展尤其令人擔憂。

新加坡90%以上的糧食來自進口,每年進口量達160萬噸,其中55%通過海運運輸,40%通過公路運輸。新加坡用於農業種植的土地不足1%。近年來,新加坡一直致力於通過創新措施提升國內糧食產量,如推動都市農業(Urban Agriculture)、沿海魚類養殖、水產養殖、垂直農場和實驗室培育肉類。儘管如此,新加坡本地的糧食產量僅能滿足當地約4%的蔬菜、30%的雞蛋和7.5%的海鮮消費需求。

新加坡如何安穩度過

當前的全球糧食價格危機

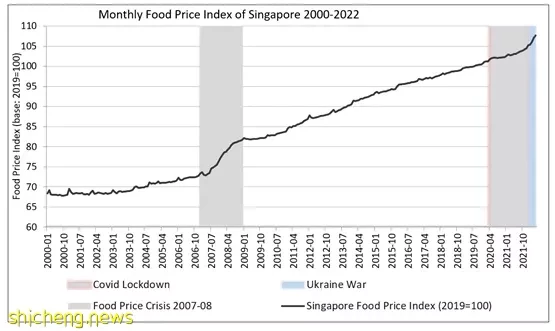

鑒於新加坡高度依賴糧食進口,預計過去兩年的全球事態,如新冠疫情、糧食出口禁令、供應鏈中斷等,會對新加坡國內的糧食市場產生不利影響。當我們查看數據時發現確實如此,但也可以發現,全球糧食危機並非造成新加坡糧食價格上漲的唯一原因。自2007年以來,新加坡的糧食價格一直在穩步上升。我們追蹤了新加坡2000年以來的食品價格指數,著重強調了這一時期全球糧食價格遭受的兩次重大衝擊:2007-2008年全球糧食價格危機以及當前的全球糧食價格危機,當前的全球糧食價格危機始於2020年3月的新冠疫情封鎖和烏克蘭正在進行的戰爭(圖1)。

▲圖1:新加坡食品價格指數隨時間推移產生的變化

資料來源:數據來自新加坡統計局

圖1展示了兩大關鍵信息:首先,自2007-2008年全球糧食價格危機以來,新加坡的糧食價格一直在穩步上漲。其次,當前的全球糧食價格危機對新加坡糧食價格的影響小於2007-2008年期間。

量化分析上漲的糧食價格,我們發現2020年3月至2022年5月期間,新加坡的食品價格指數(2019年=100)平均為103.38,比起上一時段上升了3.87個百分點。相比之下,在2007-2008年全球糧食價格危機期間,2007年1月至2008年12月,新加坡的食品價格指數平均為77.28,比起上一時段上升了5.57個百分點。

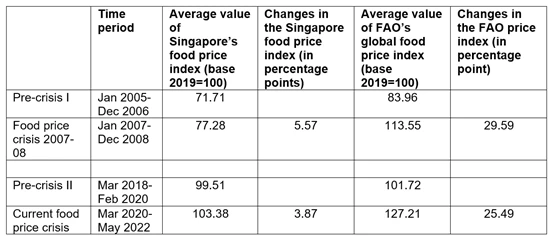

儘管新加坡的糧食價格一直在上漲,2007-2008年全球糧食價格危機之後,上漲幅度更是明顯,但總體而言,新加坡的糧食價格往往比全球糧食價格更穩定。表1比較了兩次危機前新加坡和全球食品價格指數平均值的變化,很明顯,新加坡的糧食價格更加穩定。就危機前兩年而言,新加坡糧食價格漲幅遠低於全球糧食價格漲幅。

▲表1:糧食價格危機期間新加坡食品價格指數和糧農組織食品價格指數的平均值對比及變化

資料來源:新加坡統計局和聯合國糧食及農業組織(FAO)

註:糧農組織食品價格指數(2014-2016年基數=100)以2019年為基準,但由於兩種指數的一籃子商品各不相同,該指數並非新加坡食品價格指數(2019年的基數=100)的最佳對比對象。

問題隨之而來:新加坡是如何提高其抵禦能力以應對全球糧食危機的影響?原因之一可能是新加坡不斷增長的經濟。

新加坡經濟實力不斷增強

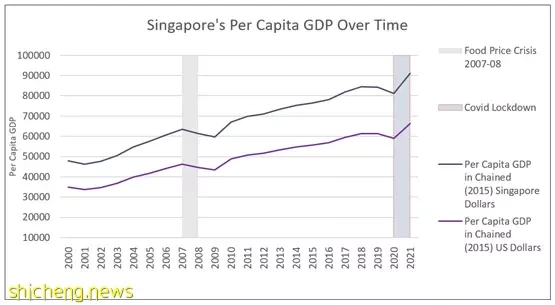

▲圖2:2000-2021年新加坡人均GDP圖

資料來源:數據來自新加坡統計局

圖2揭示了新加坡經濟正隨著時間推移而穩步增長,即便在新冠疫情期間,人均GDP也有所增長,而在2007-2008年全球糧食價格危機和隨後的全球金融危機期間,新加坡國內人均GDP呈下降趨勢。

新加坡經濟持續增長,新加坡的貨幣也相對穩定,這兩大優勢有利於提升新加坡在全球市場的購買力,進一步緩衝全球糧食價格造成的衝擊。此前關於全球糧食價格上漲的研究表明,人均收入似乎能夠反映出世界糧食價格變化對當地糧食價格的影響,這一研究證實了新加坡受全球糧食價格的影響較小得益於其持續增長的經濟和穩定的貨幣。研究一致認為,與中低收入國家的消費者相比,國際糧食價格飆升對高收入國家的最終消費者影響較小,高收入國家的最終消費者面對的當地糧食價格漲幅較低。

引發當前糧食價格衝擊

的大宗商品和公共政策

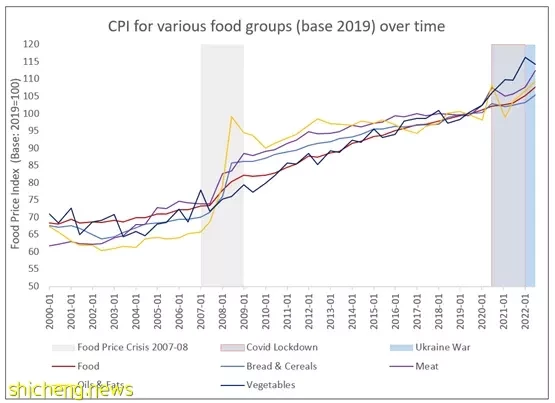

比起2007-2008年全球糧食價格危機,當前糧食價格危機對新加坡衝擊較小的另一個原因,在於造成兩次衝擊的商品有所不同。圖3繪製了2000年以來不同食品類別的每月消費者價格指數(CPI)來佐證這一觀點。在2007-2008年全球糧食價格危機期間,油脂(黃色)、肉類(紫色)、麵包和穀物(藍色)的價格指數高於包含所有食品類別的價格指數(紅色)。

相比之下,當前的糧食價格危機期間,價格上漲幅度最大的食品類別是蔬菜(黑色),肉類緊隨其後。儘管油脂價格的漲幅不及2007-2008年全球糧食價格危機期間的上漲趨勢,但其價格的變化複雜且多變。麵包和穀物類食品在上一次衝擊中價格大幅上漲,但在此次危機中並未表現出類似趨勢。

▲圖3:月度食品及食品類別CPI每半年公布一次

資料來源:數據來自新加坡統計局

由此可見,肉類和油脂這兩大食品類別在兩次危機期間都經歷了價格飆升,而麵包和穀物的價格在兩次危機期間的漲幅有所差異。這是因為新加坡的飲食習慣將大米作為主食,而非小麥。2007-2008年全球糧食價格危機期間,大米是受影響最大的食品類商品之一,而小麥在當前的糧食價格危機中受到的衝擊最嚴重。由於大米在新加坡消費者價格指數中的權重高於小麥,因此在目前的糧食價格危機中,小麥價格上漲對新加坡食品類消費者價格指數的影響不如2007-2008年價格危機期間大米價格上漲造成的影響劇烈。

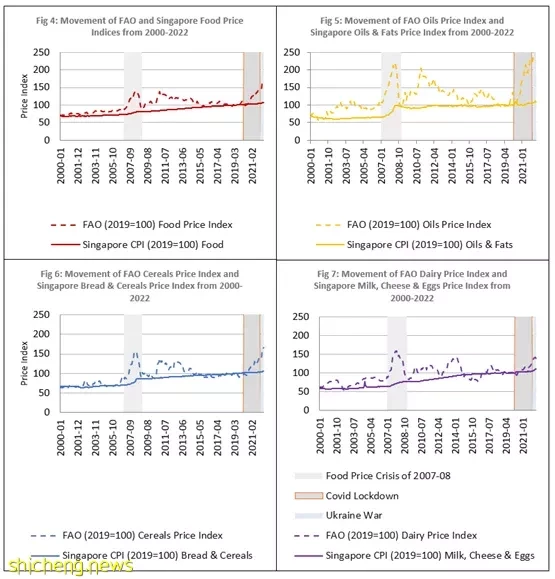

我們對比了新加坡食品和食品類別價格的走勢和根據糧農組織食品價格指數確定的全球價格走勢(請注意,由於一籃子商品不同,兩者的對比結果並不完美),總體而言,全球糧食價格的變動幅度遠超過新加坡的糧食價格變動幅度(圖4)。這種趨勢在油價(圖5)、穀物(圖6)和乳製品(圖7)方面也有所體現。

▲圖4-圖7:糧農組織食品價格指數和新加坡食品價格指數中各類食品價格變化

新加坡的公共政策旨在實現糧食「自力更生」(比自給自足更高的要求),也讓新加坡國內的糧食維持在了相對穩定的價格。在經歷了2007年-2008年全球糧食價格危機之後,新加坡政府更是齊心協力,致力於在世界各國及各地拓寬其食物來源渠道並建立多元化食物供給體系。新加坡糧食進口的主要來源往往是那些糧食產量高於國內消費需求、與新加坡聯繫密切且對糧食安全的理解與新加坡相同的國家。與一些國家建立貿易夥伴關係並簽訂自由貿易協定會在這方面有所幫助。根據新加坡食品局(Singapore Food Agency)的數據,新加坡目前從世界170多個國家和地區進口糧食,從而降低了過度依賴單一糧食供應來源的風險。

另一項關鍵的政策措施是新加坡政府強調儲備足量的主食和蛋白質,以抵禦糧食供應鏈中斷的風險。例如,大米儲備計劃(Rice Stockpile Scheme)要求大米進口商事先承諾他們想要進口的數量,並在政府指定的倉庫中儲備規定的數量(通常是進口數量的兩倍)。雖然儲備大米的所有權屬於進口商,但在緊急情況下,政府有權有償收購這些大米。如果儲備的大米在倉庫內存放超過一年,進口商必須用新的大米來替換它。

為了不影響政府與供應商協商價格並保證國家安全,儲備規模等細節問題通常不公開宣告。

保證政府有大量糧食儲備可以維持糧食價格穩定,避免民眾瘋狂搶購大米而導致價格暴漲。

新加坡日益增長的經濟實力、本地糧食產量增加、糧食來源多樣化及糧食儲備充足保證了新加坡的糧食供應量,因此,儘管新加坡高度依賴糧食進口且全球糧食價格飆升,新加坡也能在很大程度上保證國內糧食價格穩定。

文章來源:Global-Is-Asian,2023年4月25日,星期二

作者:Sonia Akter,Stuti & Rijo P George

部分圖片來自網絡

本文內容來自於作者,不代表新加坡國立大學李光耀公共政策學院官方機構觀點