蔡碧霞教导儿童戏曲身段。

传统艺术中心到中小学开办戏曲文化项目,介绍中华戏曲的历史与来源,让学生认识戏曲中“生、旦、净、丑”的行当分类、了解中华戏曲脸谱的各颜色代表意义、接触并学习戏曲中“唱”、“念”、“做”、“打”、学习戏曲服饰类别,还分组学习戏曲身段、把子功。

传统艺术中心戏曲演出剧目有《宝莲灯》《花木兰》《灰姑娘》《老鼠嫁女》《罗摩衍南》《哪吒闹东海》《铁扇公主》,都是黄梅戏,另外还有京剧《龙宫借宝》。选择京剧和黄梅戏是因为这两个剧种使用的语言是普通话或接近普通话,学生较易掌握。

今年5月,传统艺术中心获中国戏曲学院授牌,在新加坡设立实践教学基地,由国戏派出师资到新加坡授课,提高华族戏曲表演艺术水平,将传统戏曲在新加坡发扬光大。

“新加坡眼”推出“布衣南渡”系列,以飨读者。本文为布衣南渡第二篇,原名《新加坡对中国戏曲的创新》

《布衣南渡》总导言:

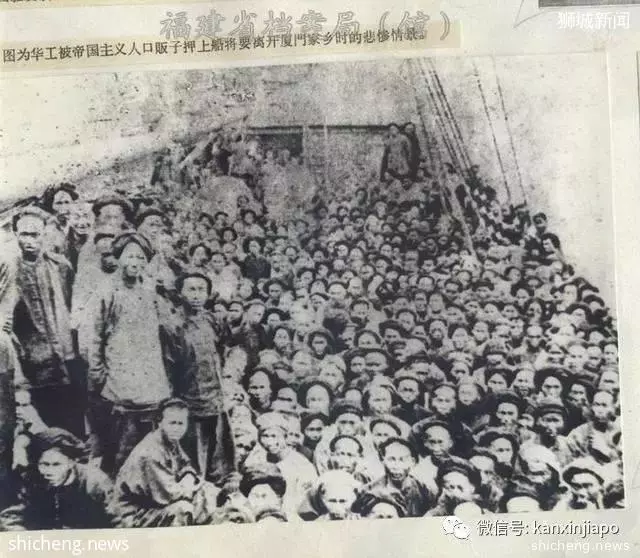

从鸦片战争到抗日战争,中国东南沿海地区大量华人下南洋,形成移民潮。在历史上,永嘉之祸导致晋室南迁,名门世族大户以及官宦士绅随即南下,称为“衣冠南渡”。十九世纪末中国人下南洋,主体是劳工、农民、渔民,则可称为“布衣南渡”。

在新加坡华人祖辈中,风行的是以中国民间文艺为载体的俗文化。对他们来说,更能引起共鸣的是民间文艺,例如地方戏曲、民间歌谣(如:南音、山歌)、民间故事等。这些大众喜闻乐见的文艺形式,在新加坡一直发挥着各种社会作用,直至今日。

下篇预告:“布衣南渡”系列(3):客家山歌一度是扫黄对象

点击本文页底“阅读原文”或发邮件到[email protected]可以购买此书。