蔡碧霞教導兒童戲曲身段。

傳統藝術中心到中小學開辦戲曲文化項目,介紹中華戲曲的歷史與來源,讓學生認識戲曲中「生、旦、凈、丑」的行當分類、了解中華戲曲臉譜的各顏色代表意義、接觸並學習戲曲中「唱」、「念」、「做」、「打」、學習戲曲服飾類別,還分組學習戲曲身段、把子功。

傳統藝術中心戲曲演出劇目有《寶蓮燈》《花木蘭》《灰姑娘》《老鼠嫁女》《羅摩衍南》《哪吒鬧東海》《鐵扇公主》,都是黃梅戲,另外還有京劇《龍宮借寶》。選擇京劇和黃梅戲是因為這兩個劇種使用的語言是普通話或接近普通話,學生較易掌握。

今年5月,傳統藝術中心獲中國戲曲學院授牌,在新加坡設立實踐教學基地,由國戲派出師資到新加坡授課,提高華族戲曲表演藝術水平,將傳統戲曲在新加坡發揚光大。

「新加坡眼」推出「布衣南渡」系列,以饗讀者。本文為布衣南渡第二篇,原名《新加坡對中國戲曲的創新》

《布衣南渡》總導言:

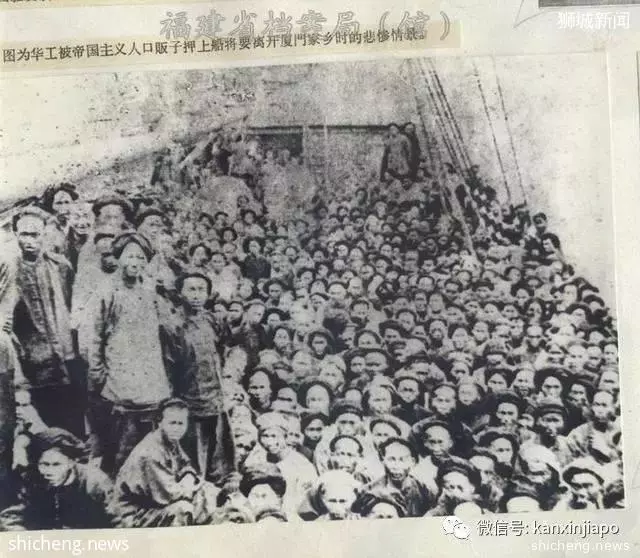

從鴉片戰爭到抗日戰爭,中國東南沿海地區大量華人下南洋,形成移民潮。在歷史上,永嘉之禍導致晉室南遷,名門世族大戶以及官宦士紳隨即南下,稱為「衣冠南渡」。十九世紀末中國人下南洋,主體是勞工、農民、漁民,則可稱為「布衣南渡」。

在新加坡華人祖輩中,風行的是以中國民間文藝為載體的俗文化。對他們來說,更能引起共鳴的是民間文藝,例如地方戲曲、民間歌謠(如:南音、山歌)、民間故事等。這些大眾喜聞樂見的文藝形式,在新加坡一直發揮著各種社會作用,直至今日。

下篇預告:「布衣南渡」系列(3):客家山歌一度是掃黃對象

點擊本文頁底「閱讀原文」或發郵件到[email protected]可以購買此書。