托珠单抗(tocilizumab)- 通常用来治疗风湿的药物,能让重症患者的死亡率降低13%,需输氧治疗的概率降低28%。

地塞米松(dexamethasone)-这个类固醇药物能把使用呼吸机的病患死亡风险降低35%,需要吸氧的病患死亡风险降低20%。

瑞德西韦(Remdesivir) -这款抗冠病病毒药物,早在去年6月获得有条件批准用于治疗重症冠病患者,累计有580名患者使用了。

在治疗药物方面,新加坡已经不会面临短缺的问题,可以为有需要的患者提供足够的治疗。

这在新加坡决定策略性“放弃”防疫上游,也就是预防疫情扩散,转而堵住缺口下游——治疗的抗疫思路下,尤为关键。

实际上,近来世界在新冠治疗药物方面频传好消息。

除了被认为是“终结”疫情救星的默克口服药外,8月底,由腾盛博药开发的新冠单克隆中和抗体BRII-196/BRII-198联合疗法新药,在三期临床实验中,取得了住院及死亡的复合终点降低78%的结果。

药物部分临床实验由锺南山牵头,图源:新浪财经

腾盛博药发言人表示药物对所有变异毒株都有效,目前距离获批仅一步之遥,预计今年年底或可获批使用。

9月初,中国国药集团中国生物研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4),也获得了中国药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》,批准开展临床试验。

图源:见水印

这是全球首款采用新冠灭活疫苗免疫后血浆制备的新冠肺炎特异性治疗药物,含有高效价SARS-CoV-2中和抗体,被媒体广泛成为新冠“特效药”。

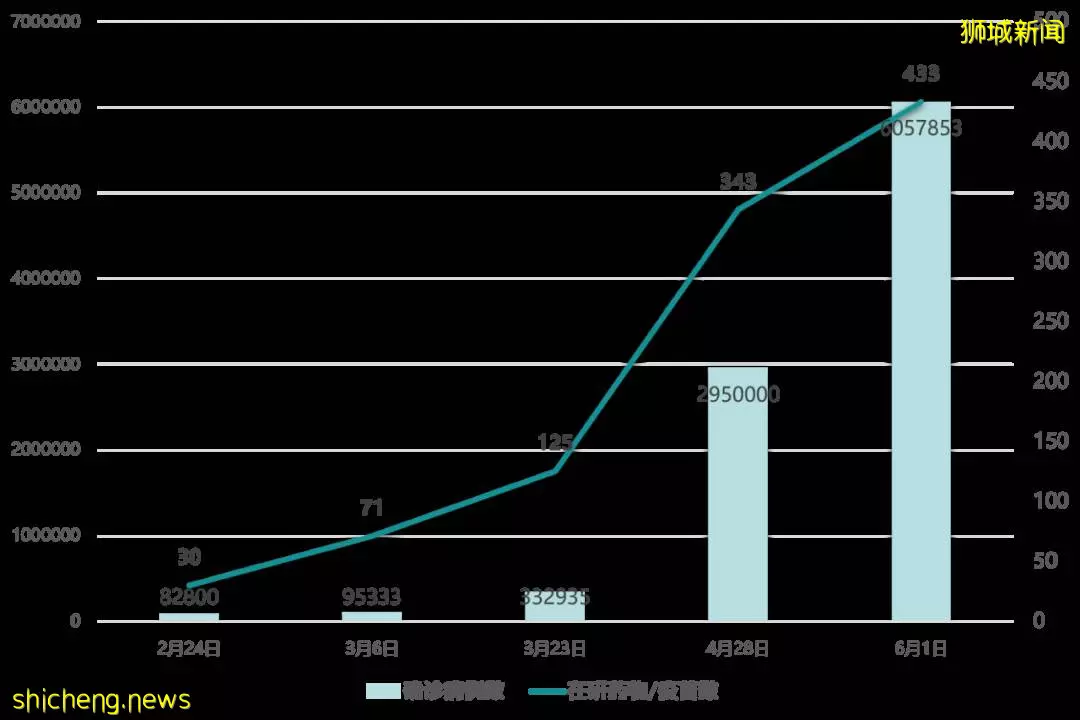

截止到今年5月底,全球针对新冠肺炎正在开发的就有318款治疗药物与115款疫苗之多。随着各国对新冠病毒认知的不断加深,在不久的将来人类或许会见到针对性治疗疫苗和药物井喷式的出现。

2021年5月全球新冠疫情和在研药物与疫苗的增长,图源:药融云

因此,不论是国际大势,还是国内抗疫的成果和进展,都或许让新加坡政府认为,现在正是坚持开放的最佳时机。

不开放不行, 新加坡政府别无选择

必须相信的是,虽然新加坡政府8月以来的防疫政策,在细节和操作上受的诟病不少,但并不是毫无逻辑可寻。

1.“经济基础决定上层建筑”

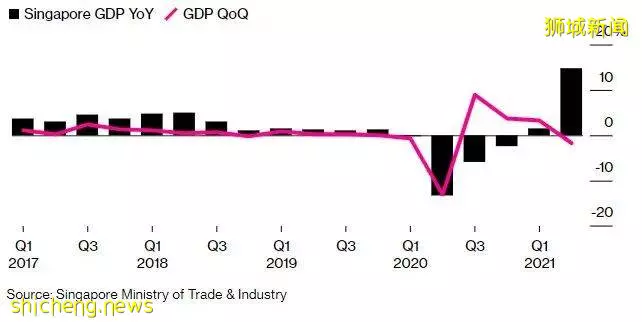

新加坡经济受疫情的冲击格外强烈。 去年,新加坡国民生产总值(GDP),整年下滑了5.8%个百分比,受到的冲击,远比2008-2009年间由美国次贷危机引发的全球金融危机还要更猛。

数据来源:世界银行

而随着疫苗接种率的提高,2021年新加坡整体经济呈现出一幅恢复势头良好的趋势。

8月11日,新加坡贸工部发布第二季经济调查报告指出,新加坡今年第二季GDP同比扩张14.7%,经济前景一片光明。

图源:新浪财经

基于新加坡边境将在年底逐渐重新开放的假设,新加坡贸工部甚至将新加坡全年经济增长预测修正到6%至7%。

修正后的GDP总量数字,和疫情前2019年相比,相差不多。

疫情期间新加坡各行业萧条,航空业首当其冲。新加坡航空今年公布的统计数据显示,其2020/21财年(2020年4月-2021年3月)最终亏损为42.7亿新元!

这是新航连续两年出现亏损,比上一财年2.12亿新元的亏损额更为夸张。

图源:中国民航网

与此同时,新航在2020/21财年的全年销售额仅为38.15亿新元,同比减少76%。客运量则同比下跌了98%,营业亏损为25.12亿新元。

因为新航只有国际航班,受各国疫情防控措施和旅行限制的影响冠绝全球。到今日仍旧未能恢复早年的辉煌光景。

受冲击更严重的则是新加坡的服务业。要知道,新加坡服务业产值占了全国GDP的近7成!

可因为新冠疫情,从2020年第一季度至2021年第一季度,连续五个季度新加坡服务业都经历了同比萎缩。

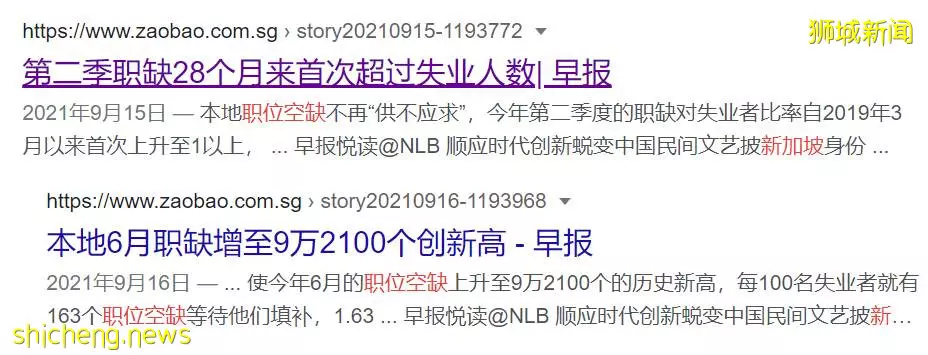

经济不景气让新加坡整体就业市场也相对萎靡。新加坡人力部公布的官方数据显示,受到新冠疫情的重击,2020年新加坡总就业人数创下20多年来最大降幅,其中外籍人士工作岗位受到的冲击最大。

新加坡失业率因此上升到了3.0%,是近10年的高位!

进入2021年,虽然新加坡劳动市场失业情况有所缓解,但空缺职位依旧严重,甚至首次超过失业率。

今年5月,新加坡政府实行的高警戒解封第二阶段新举措,已经让不少餐饮业备受冲击,不少老字号被迫停业,也让不少人失去工作。

一旦新加坡决定“封城”,造成的经济影响或许将不再那么“轻微”。

新加坡作为一个经济外向型的国家,经济状况高度依赖国际贸易。

国际市场的不确定性给新加坡经济发展带来极大的风险。在现在世界大多数国家决定开放之际,新加坡唯有跟紧步伐,才有可能在未来的经济市场上分得一杯羹。

2.“清零”有些不切实际

现在,世界上选择与病毒共存的国家越来越多。

世卫组织总干事谭德塞,曾于今年6月表示,全世界在未来几个月将面临与病毒共存的“新常态”。

他认为新冠肺炎将是人类百年一遇的健康危机,影响将持续几十年之久,人们在接下来数十年间都将感受到疫情的影响。

图源:见水印

世卫组织也专门发声,表示想要通过疫苗“清零”,也是不太可能。

至今仍然坚持“清零”政策的中国,经济上有国内强有力的内循环支撑,加上中国管控疫情富有成效,因此需要巩固既有的防疫成果。

一旦放宽政策,很可能导致既有成果的丧失,并让民众对政策产生质疑。

但不是所有国家都有中国广袤的地域和众多人口红利来支撑其“清零”。大多数西方国家,在早期处理不当导致疫情失控后,提出的"群体免疫"概念,实质上就是共存观点,也是某种程度上的无奈之举。

颇有点“破罐子破摔”的意味。

欧洲多国街头人潮如故,图源:新浪

而新加坡在现有国情和条件下,在社区疫情大爆发后,想要彻底在境内扑灭病毒也是不切实际。

再加上开放带来的长远发展和实行“封城”的政策成本,新加坡已经无法回头走“清零”的道路。

从大环境看,新加坡现在只能一条路走到黑,一方面推疫苗接种,一方面准备足够的治疗药物,默默又积极地等待疫情拐点的到来。

3.成为真正具有“韧性”的国家

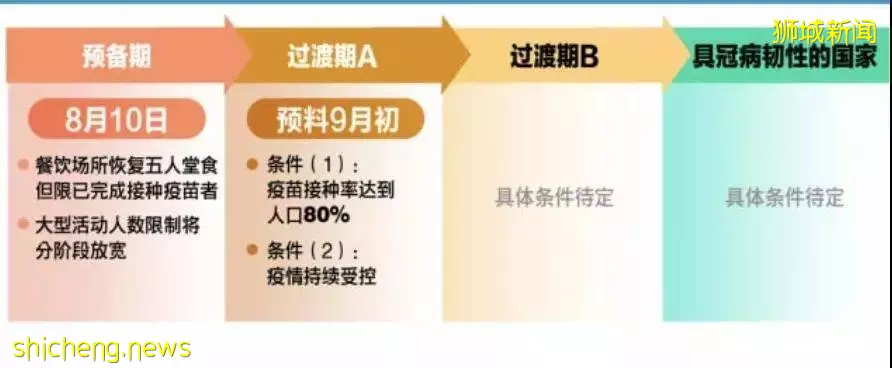

早在8月初,新加坡政府抗疫跨部门工作小组宣布分阶段过渡到与病毒共存社会的路线图中,描绘出新加坡从疫情中逐步恢复的阶段。

四个阶段分别为预备期、过渡期A、过渡期B以及具对抗冠病韧性的国家。

当然,计划没有变化快,新加坡日增病例已经远远超出政府官员的预估,想要照着计划表分批实行计划,也是不合时宜。

但新加坡政府想要最早打造一个具有“冠病韧性国家”的愿景从未消失。这其中包括新加坡的经济韧性,比如调整新加坡经济未来发展方向,保持新加坡的竞争优势。

也同时包括,让新加坡人民在面对全球大疫情时,有着足够的心理建设和心理准备,与政府共度时艰。

也少不了具有韧性的卫生系统,图源:新浪

新加坡目前面临的艰难处境,很大程度上是由于从上到下应对紧急情况时准备不足所致。

但情况早晚会变好,就像弹簧一样,只要不被压力击垮,就能在未来释放出更大的能量。

新加坡应该为新增病例担忧吗?

未来的单日新增病例,在可预见的一个月里,不会少。

就像专家预估的,日增5000只是个相对保守的估计,日增10000+也不是不可能。

或许新加坡真的会像黄循财说过的一样,“很多人迟早都会感染新冠,不比尴尬无需害怕”。

图源:雅虎新加坡

当然,道理是这个道理,既然新加坡选择共存,既然日增病例的减少要等待拐点才会到,在这期间所有人能够做的只是照顾好自己和家人,争取不要中招。

世界上很多医学专家,包括中国的钟南山、张文宏,都预计疫情可能在明年会结束。

他们口中的“结束”,也许不是“清零”。

那么,我们要做的,就是忍耐黎明前前最深邃的那一抹黑暗。

椰友们,你们做好准备了吗?