印尼第二任总统苏哈托

东帝汶内战的发展完全出乎了苏哈托的意料,迫使苏哈托政府开始考虑采取行动。为了确保行动的顺利,苏哈托政府采取了两手准备,在准备军队的同时尽一切可能获得美国和澳大利亚的支持。为了确保得到美国的支持,在印尼出兵时保持沉默,苏哈托极力在美国人面前将革阵宣传成共产主义政党。同时,苏联和北越也对革阵大加颂扬,这让美国开始觉得革阵领导的东帝汶可能真的会成为东南亚的“古巴”。

在冷战的大环境下,美国的态度逐渐转变为默许印尼使用武力。而早于印尼签帝汶缺口条约的,获得了在帝汶岛海域开采自然资源权利的澳大利亚处于自身的利益也表示赞同印尼的立场,并强调澳大利亚认为澳-印尼双边关系的重要性远大于东帝汶问题。作为回报,印尼在随后的帝汶海边界谈判中完全同意了澳大利亚提出的以帝汶海槽为两国分界线的划界方案,将富含油气资源的帝汶海大部分就划归了澳大利亚所有。

2.2:莲花行动:第二次被入侵的东帝汶

1975年12月7日,苏哈托政府对东帝汶开展了 “莲花行动”,开始全面入侵东帝汶。与装备落后,作战经验还停留在游击战水平的革阵相比,印尼军队在得到美国的军援后以及在东南亚地区一骑绝尘。尽管革阵军队顽强抵抗,但几乎没能给印尼军队造成过多的阻碍。至次年4月底,印尼已经基本控制了东帝汶全境,1976年,印尼正式宣布将东帝汶变成为印度尼西亚第27个省。

正在进行莲花行动的印尼军队

虽然联合国安理会在第一时间通过决议,要求印尼撤兵,但西方国家对印尼的支持使得决议毫无用处。

美国一位官员公开宣称:“我们认可印尼在东帝汶统治的合法性,就像我们认可葡萄牙在1975年以前对东帝汶统治的合法性。除此之外,美国还给予印尼大量的经济和军事援助,并在 1976到1982年联合国大会讨论东帝汶问题时,无一例外的使用了一票否决权,使几次大会的讨论已经变得几乎没有意义。

澳大利亚在东帝汶问题上则走得更远。1985年,、为了促成关于帝汶海油气资源的协定,澳大利亚政府公开宣布澳大利亚承认东帝汶是印尼的一个省。

2.3印占时期:毛贝人—东帝汶民族意识的觉醒

为了瓦解残留的反对势力,巩固自身统治,印尼占领东帝汶期间在东帝汶开展了一系列东帝汶印尼化行动。表面上大力进行基础设施建设,开办学校发展教育,灌输穆斯林宗教思想,但实际上是为其“印尼化”的政策所服务。

比如在学校里,印尼不断向当地学生灌输印尼历史和国家价值观。教学语言上也采用印尼语,并禁止使用当地语言和葡萄牙语,同时在社会上大力传播伊斯兰教。与此同时,印尼政府对东帝汶的资源展开了掠夺性的开采。短短几年下来,东帝汶的咖啡和林木资源就被印尼掠夺一空,而海上石油资源也被印尼交给了澳大利亚。这些行为都激发了当地人民对印尼统治的仇恨。

与此同时印尼军队在整个印占期间对任何敢于反抗的东帝汶民众采取了极其残暴的手段。为了防止当地人帮助“革阵”的游击队员,印尼军队将大量的东帝汶人驱离到印尼军队控制的范围内集中居住,用化学武器污染水源,并像山区空投大量的枯叶剂和汽油弹。

在集中居住区域,印尼军队更是多次大规模屠杀平民,有的士兵当街射杀无辜民众。大规模的拘留、酷刑和法外处决,对女性的骚扰、恐吓和强奸无处不在。到了1981年,印尼军队为了清剿游击队,甚至采用了“人腿篱笆战术”,即每次作战前将东帝汶民众赶在前面,使得与其作战的游击队投鼠忌器。

但这些行为不但没有击垮东帝汶人民的反抗意志,反而促进了东帝汶人的民族意识和反抗意识。原先毫无集体意识,矛盾重重的各部族人民在压迫下走到了一起,聚集在古斯芒领导的反抗军的大旗下,共同反抗印尼军队。

当初,印尼政府以为东帝汶的抵抗力量在印尼大举入侵的情况下很快就会土崩瓦解,这显然大大低估了东帝汶人民争取独立自由的决心和意志。毛贝人,这个曾经被葡萄牙殖民者用来讽刺当地人落后,野蛮的词汇,在东帝汶民众之间广泛传播,并被民众示威反抗印尼暴政的集体意识。

尽管印尼大力推行伊斯兰化,但东帝汶的天主教信徒不降反增,从独立前的不到三成,增长到九成左右,一跃成为了全世界天主教徒最密集的国家之一。到了80年代中期,印尼军队的有效控制仅限于沿海几个主要城市,而以革阵为首的抵抗力量已经在全国范围内的乡村暗中建立了自己的统治系统。

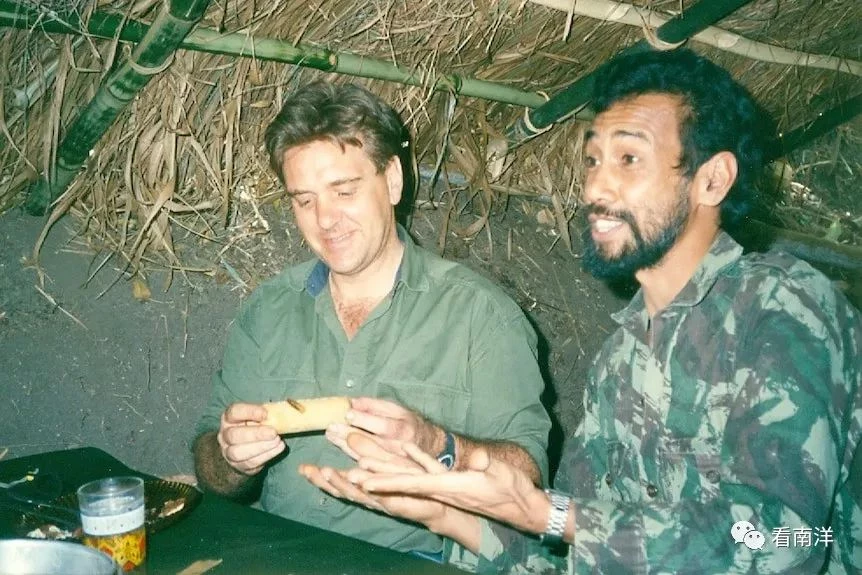

接受采访的东帝汶抵抗军领导人,国父古斯芒

据东帝汶官方统计整个印占期间,印尼军队共造成18万余东帝汶人人非正常死亡,另有超过25万人流亡他国。对于总人口才只有60多万的东帝汶来说,印尼军队之残暴可见一斑。

从印尼入侵东帝汶开始,外界对于东帝汶的真实状况就所知甚少。20世纪80年代末,苏东剧变为全世界掀起了一股民主浪潮。印尼政府迫于国际压力,首次同意外国记者进入东帝汶。

然而,进入东帝汶的外国记者不仅成功采访到了如古斯芒在内的反抗势力领导人,更是得以将印尼军队的暴行公之于众。1991年11月11日,东帝汶首府帝力爆发示威群众与军队之间大规模流血事件,印尼武装部队在圣塔克鲁斯公墓集会上对手无寸铁的示威者开枪,杀死100多人。

令苏哈托没想到的是,美国记者将这一事件完整的报道给了国际社会。虽然事后印尼宣称是官兵的个人行为,但依然受到了国际舆论的强烈谴责。1996年,东帝汶海外抵抗运动领导人奥尔塔和主教贝隆成为当年诺贝尔和平奖得主,国际舆论已经到了对印尼十分不利的地步。

圣塔克鲁斯公墓

2.4亚洲金融风暴:东帝汶独立的导火索

1997年亚洲金融危机,苏哈托政府的应对不力激起了全印尼范围内的反抗。在雅加达,数万民众走上街头,要求苏哈托下台,支撑苏哈托统治核心的印尼军队也开始逐渐不听从他的命令。1991年1月,苏哈托迫于国内外压力宣布下台,印尼随即陷入内乱。察觉到这一绝佳时机的东帝汶人民在革阵的领导下再一次开始了全国性反抗。与1975-1976年的“第一次东帝汶危机”不同,1999年的东帝汶危机让印尼在外交上处于完全孤立的状态。

美国与欧盟国家根据之前形成的“共同立场”对印尼施压,澳大利亚也出于扩大自身影响力的考虑转而支持东帝汶独立。对于继任的新总统哈比比来说,稳定国际援助和国内经济形势是当务之急,从而愿意在东帝汶问题上让步。5月,印尼、葡萄牙和联合国三方签署了包括自治方案基本协议在内的东帝汶问题协议。6月,安理会通过决议,成立联合国驻东帝汶特派团(UNAMET),负责东帝汶过渡初期工作。在8月30日举行的东帝汶全民公决中,78.5%的东帝汶人赞成独立,哈比比总统当日表示接受投票结果。

然而,投票后,东帝汶的亲印度尼西亚派在驻东东印尼军队支持下与独立派发生流血冲突,东帝汶局势恶化,第二次东帝汶危机随即爆发。大批持械民兵和印尼军队走上街头,执行焦土政策,试图摧毁整个国家的一切基建。在联合国驻帝力办事处旁边的一所学校,民兵拿着机枪对手无寸铁的难民一通扫射,使上百人倒在血泊中。

民兵还围攻外国记者下榻的酒店和旅馆甚至联合国办事处,4名联合国工作人员在骚乱中遇害。约20万人沦为难民,整个国家几乎陷入内战的状态。由于情况失去控制,联合国决定撤离联合国驻东帝汶工作人员。这次危机导致东帝汶约75%的基础设施被摧毁,当年GDP下降高达30%。

焚烧中的帝力

1999年9月9日-16日间,美国、英国、澳大利亚、欧盟相继宣布对印度尼西亚实施武器禁运,克林顿总统更是威胁要取消国际货币基金组织对印尼的贷款援助,这对于尚未从亚洲金融危机的泥潭中抽身的印尼来说无异于雪上加霜。

哈比比总统迅速于1999年9月7日签发了1999年第108号总统令,特赦了在镇压运动中被捕的古斯芒。12日,哈比比正式同意多国部队进驻东帝汶。15日,联合国安理会通过决议,授权组建以澳大利亚为首的多国维和部队,并于20日正式进驻东帝汶。19日,印尼新一届人协大会通过决议,同意取消人协1978年第4号法令,正式允许东帝汶从印尼脱离。

多国部队进驻东帝汶

2002年5月20日,联合国驻东帝汶过渡行政当局正式宣布,将东帝汶国家政权移交给新成立的东帝汶民主共和国政府。素有“东帝汶国父”、“亚洲曼德拉”之称的沙纳纳.古斯芒出任独立后的首任总统。经历了400年的殖民,近30年的反侵略,东帝汶人民总算建立了自己的国家,亚洲最年轻的国家由此诞生。

政权移交现场

3.总结:漫漫建国路

纵观东帝汶的历史,我们看到了一个民族从痛苦与压迫中浴火重生的传奇,也看到了小国命运在时代潮流,大国政治下的无奈与悲哀。长达400年的殖民统治和30年的外来侵略,在这片土地上刻下了深深的痕迹,同时也塑造了无数关于勇气、牺牲与坚韧不屈的故事。这些故事不仅仅是历史的回忆,更是东帝汶人民坚韧精神的见证,为建国后的东帝汶政治发展打上了深深的烙印。

独立后的东帝汶并非一帆风顺。相反,新生的国家面临着一系列前所未有的挑战。政治上,它面临着建立稳定而有效的治理体系的挑战;经济上,它面临着发展经济、减少外部依赖的艰巨任务;社会上,它必须解决长期冲突遗留下的深层次问题,包括民族和解、社会重建等。

这一切都对东帝汶的未来发展提出了严峻的考验。本系列后续文章将重点分析东帝汶的发展现状,以及与包括中国在内的区域和域外大国的关系。东帝汶的故事远未结束,它的每一步都值得我们细细品味,因为在这个小国的发展历程中,蕴藏着对全球化时代下小国生存和发展的深刻洞见。

参考:

1.《被延缓的现代化——东帝汶危机对印尼的影响》吴耀庭

2.《第一次东帝汶危机与澳大利亚的应对(1974-1976)》马吟风

3.结束450年殖民统治 回顾东帝汶独立建国之路(组图),搜狐新闻

4.在东帝汶,他们选择独立了两次,故事

5.环球航行500年:麦哲伦究竟实现了什么?:中读编辑部

6.印尼为什么要吞并东帝汶?:地球知识局

7.东帝汶:脱离印尼独立后,为什么还在印尼留有一块小飞地?:澎湃号

8.东帝汶:亚洲最年轻的国家,是如何从印尼获得独立的?:澎湃

黄磊珂(牛津大学区域国别研究院)丨作者