摘要:自二战结束以来,东帝汶的历史充满了反殖民、反压迫的斗争,以及独立建国的艰苦追求。本文通过古代东帝汶和现代东帝汶两个部分,详细探讨了东帝汶自前殖民时代的历史和现代的独立过程。第一部分自前殖民时代开始,讲述了东帝汶的起源和形成,以及殖民时代对其影响。第二部分从二战后开始,重点讲述了1975年至2002年间,东帝汶从葡萄牙和印尼两次获得独立的这段波澜壮阔的历程。这段历史不仅包含了东帝汶内部的复杂挑战,还展示在大国政治和时代背景下小国的无奈与悲哀。文章通过深入分析这些历史事件,揭示了东帝汶独立过程中的历史、政治和社会变迁,展现了这个小国在追求自由和独立过程中所付出的巨大牺牲和不懈努力。

东帝汶,位于东南亚小巽他群岛 (Lesser Sunda Islands) ,是世界上最年轻,最不发达的国家之一。2021 年,东帝汶 GDP总量为21.86 亿美,而人均 GDP仅1239美元,在202个统计国家或地区中排名第181位。截至 2020 年末,东帝汶132 万人口中有40%的人生活在国家贫困线以下,日均每人低于1.9美元的人口占比为30%。

尽管东帝汶自16世纪中期以及沦为荷兰,葡萄牙两国的殖民地,然而,过去的40年里,这片面积仅有1万4千平方公里的土地上却发生了一段波澜壮阔的历史。无数可悲可泣的反殖民,反压迫,寻求民族自决,民族独立的故事在这个小岛上上演。从1975年到2002年这短短的27年内,东帝汶先后从葡萄牙和印尼两次获得独立。这个过程极其曲折壮烈并两度引发大规模危机,二十万东帝汶人在战乱中丧生,几十万人被迫背井离乡。同时,印度尼西亚、澳大利亚、欧盟、美国等地区或全球大国相继卷入其中。东帝汶是怎样形成的?这个国家有着怎么样的历史?独立的进程中,这个国家到底经历了什么呢?

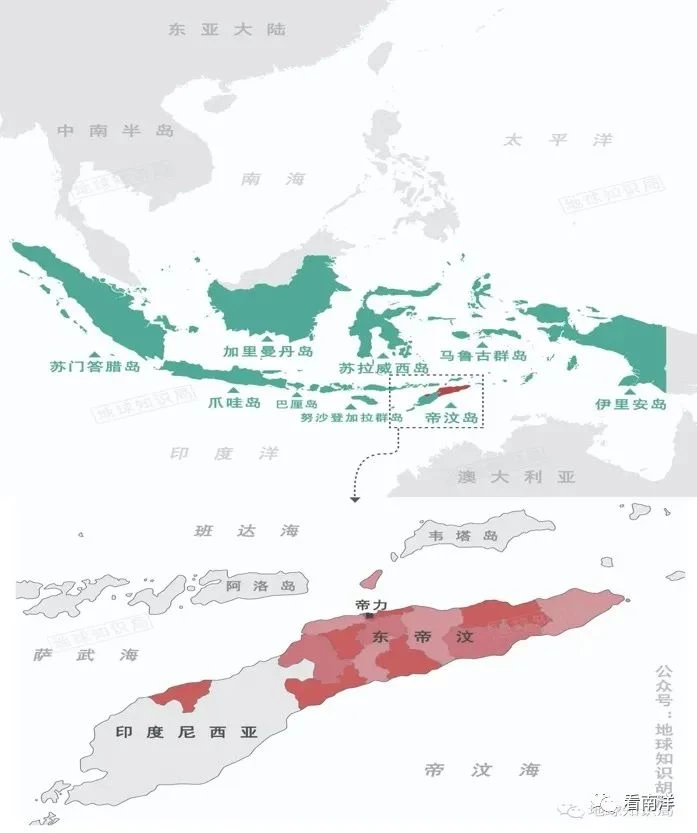

东帝汶位置示意图(来源:地球知识局)

第一部分:古代东帝汶—韦哈里,满者伯夷与西葡角力

1.1前殖民时代的帝汶岛:已有国王,无分西东

根据史料记载,现近发现帝汶岛上最早的人类活动遗迹,位于岛屿东部的杰里马莱洞穴(Jeremalai Cave)距今约42000年。考古显示,当时在帝汶岛上的早期人类已拥有一定水平的海上技能,如已能捕捞和消费大量深海鱼类。在葡萄牙和荷兰殖民者到来之前,帝汶岛并无东西之分。由于海洋的隔绝,印尼群岛尤其是西部诸岛分裂为众多伊斯兰苏丹国。群岛东部的岛屿面积则普遍较小,人口不多,又远离通往中国和阿拉伯的航道,因而各方面发展十分缓慢,像帝汶岛的很多地方直到16世纪仍然过着刀耕火种的原始生活。

由于帝汶岛上的部落没有文字,因此16世纪前关于帝汶岛的记载主要来源于中国,爪哇岛上的政权,葡萄牙和荷兰航海家。1225年,南宋学者赵汝适所著《诸蕃志》有关于“底勿” “已有国王,盛产檀香”的记述。1349年,元代航海家汪大渊所著《岛夷志略》曾记述“古里地闷”地多檀香树,并记述泉州吴宅商人带领百余人到“古里地闷”贸易。1436年,曾随明代郑和下西洋的翻译官费信所著《星槎胜览》中也提到了被他称之为“吉里地闷”的小岛。

而根据欧洲最早发现帝汶岛的葡萄牙人和满者伯夷的宫廷诗人普腊班扎在1365年以古爪哇语写成的史诗爪哇史颂记载,16世纪前,帝汶岛上的政权大致由以爪哇岛、苏门答腊岛为核心的印尼古代政权室利佛逝(Sri Vijaya)王国和满者伯夷王国管辖。7-14世纪,信奉大乘佛教的海上强国室利佛逝王国(也称三佛齐王国,Samboja kingdom,位于今印度尼西亚苏门答腊岛东部巨港、占碑一带)控制着巽他群岛。

在其鼎盛时期,利佛逝王国的势力范围包括马来半岛和巽他群岛的大部分地区,控制着“南海诸蕃水道之要冲”,经济上主要依靠过境贸易。1397年,崛起于东爪哇的满者伯夷国灭三佛齐王朝,定都满者伯夷(今印尼泗水西南的特洛武兰地区)。在哈奄·武禄王(1350一1389)统治时期,满者伯夷达国力达到极盛,是继室利佛逝之后,又一个势力范围及于巽他群岛大部分地区的封建王国。值得注意的是,尽管这些古代政权名义上的疆域虽然包含大部分爪哇和苏门答腊岛,但实际上,由于落后的生产方式和交通方式,他们很少顾及到群岛东端的诸多岛屿。

据记载,彼时的帝汶岛上存在着若干个大小不一的,人口面积极其有限的“酋邦”(或部落)。其中比较大的两个王国是如今位于印度尼西亚东努沙登加拉省(East Nusa Tenggara)马拉卡县(Kabupaten Malaka)的韦哈里(Wehare/Wehali)以及韦维克韦哈雷(Wewik Wehare)王国。爪哇史颂中明确记载了帝汶地区国家向满者伯夷朝贡的历史。

韦哈里位置示意图

1514年在葡萄牙人的信件中,第一次出现了“帝汶岛”这个地名,因为临近盛产香料的马鲁古群岛而吸引了葡萄牙殖民者的目光。葡萄牙人杜阿尔特•巴尔波萨成书于1518《东方闻见录》也记载道“大小爪哇岛前方的海中有大小岛屿,有一个名叫帝汶。它有自己的国王,自己的语言,盛产白檀”。1522年,从塞维利亚出发,由五艘海船组成麦哲伦的舰队在经历了狂风,迷航,饥饿,坏血病和战斗后仅剩的维多利亚号在船长胡安·塞巴斯蒂安·埃尔卡诺的指挥下停靠在了帝汶岛补充淡水和粮食,并随后将帝汶岛上的见闻带回了欧洲。这是目前史料中记录的首次关于欧洲人登陆帝汶岛的记载。

发现帝汶岛后,由于该岛香料资源极其丰富,位置绝佳,可以作为太平洋航线的中转站,被葡萄牙人选中成为主要的贸易据点之一。1556年,葡萄牙殖民者在帝汶岛西侧的欧库西建立了第一个殖民据点,兴建港口、城市和教堂,并向土著传播天主教,并将岛上的檀香木贩运到中国销售。但因帝汶岛经济价值不高,葡萄牙人并没有像在马六甲、葡属果阿(今印度果阿邦)、澳门那样建立殖民地政府。

欧库西位置示意图

1.2:葡萄牙与荷兰的角力:东西帝汶的起源

16世纪末,“海上马车夫”荷兰的崛起为葡萄牙在这片群岛的殖民活动带来了极大的挑战。荷兰远征军抵达马来群岛,通过战争和贸易手段开始了对东南亚地区的殖民统治,并于1602年3成立了世界上第一家跨国公司-荷兰东印度公司。

荷兰王室允许荷兰东印度公司拥有独立军队,具有开拓并管理殖民地权限的特许,甚至拥有外交权利。1605年,荷兰远征军攻占了葡萄牙人占领的安汶岛,1640年攻占了葡萄牙人在斯里兰卡的贸易据点。到了1641年,连葡萄牙人在马来半岛经营多年的马六甲据点也被荷兰人占领。

自1613年起,荷兰东印度公司便开始逐步登陆帝汶岛。1613年,荷兰人在西帝汶岛建立了殖民据点,并开始逐步挤压葡萄牙人的控制范围。由于欧库西无险可守,不利于防御,葡萄牙人只得将统治机构迁往帝汶岛东部,在帝力重建城市和宗教中心。

到1640年左右,帝汶岛上基本形成了荷兰人控制西帝汶岛,而葡萄牙人殖民者控制东帝汶岛的局面。这一时期,岛上的部落由于实力对比的过渡落差而基本没有形成什么有效的抗争。1859年,两国缔结条约瓜分帝汶岛。尽力漫长的谈判,最终,两国在1915年同意将整座岛屿基本上东西平分。根据条约规定,西帝汶并入荷属印尼,而东帝汶和欧库西地区(葡萄牙人首次登陆地点)则归属葡萄牙。这一分割为后来的东西帝汶分裂埋下了伏笔。

殖民时代的东南亚(来源:地球知识局)

荷兰人和葡萄牙人在殖民地的统治过程中关注的关注在于尽可能的开发当地的资源,而对于当地发展并不上心。当西帝汶被纳入荷属印尼殖民地时,大量荷属印尼地区的部族迁入该地区,导致原本在该地区的帝汶人纷纷向东迁徙。因此,东帝汶的帝汶人成为了该地区的主体民族。

由于荷属东印度殖民地面积广大,荷兰人将开发重点放在了资源丰富的爪洼岛上,而对处在荷兰人管控边缘地带的西帝汶并不上心,其统治范围主要限制在西部首府古邦周围。控制东帝汶的葡萄牙人虽然带来了天主教,但毕竟国力有限,对东帝汶的开发也是十分有限的,葡萄牙人在东部统治也主要保持在东部首府帝力周围。

1.3二战中的帝汶岛:殖民地的转折点

二战爆发后,出于国力的考虑,葡萄牙选择了中立。彼时,整个帝汶岛的军事力量十分薄弱,,荷兰在古邦的驻军约有500人,而葡萄牙驻帝力的部队仅有150人左右。由于帝汶岛临近澳大利亚,为了避免帝汶岛成为日军进攻澳大利亚的跳板,1941年2月,澳大利亚和荷兰政府达成协议,如果日本参与了第二次世界大战且加入轴心国一方,澳大利亚将为荷属帝汶提供军事支援。同年12月17日,荷兰与澳大利亚组成了一支400人的联合部队,入侵并控制了岛屿东部的葡属帝汶。之后,盟军又派遣了500名荷军和英军第79轻型防空炮兵连抵达以加强帝汶的防御,这使得帝汶岛拥有了防御自身的初步力量。

然而,盟军还是低估了日军拿下帝汶岛,进而入侵澳大利亚的决心。尽管对于日军来说,帝汶岛只是其太平洋战略中的一小步,但日军依然给予了很高的重视,打算一举拿下帝汶岛。1942年2月19-20日,近6000日军从东西帝汶多方位同时登陆。由于缺乏准备,岛上的盟军一度以为登陆的是盟军增援部队,因此并未反击。这使得日军在几乎毫发无损的情况下顺利登陆。到2月底,日军控制了大部分的荷属帝汶和帝力东北方的周围地区。但是盟军仍然留在该岛的东部和南部与日军展开游击战。虽然缺乏重型武器和车辆,盟军突击队藏在葡属帝汶的整个山区,在当地人的协助下时不时向日军发起突击。

帝汶人民和盟军的完完全抵抗严重滞后了日军的作战计划,到1942年底,日军将兵力增加到12,000人用以对抗当地抵抗力量。但由于抵抗军的消耗越来越多,而附近的盟军以没有足够的资源继续在帝汶战斗,因此从12月初开始,盟军宣布在帝汶的行动将逐步结束。盟军走后,日军对平民开展了疯狂的报复,这个日占时期,总计有500余名盟军士兵和近4000名日军阵亡在这里,平民死亡更是达到了约6万人,约占当时整个帝汶岛总人口的13%。

第二部分漫漫建国路—现代东帝汶国家的形成

2.1 二战后的东帝汶:独立的萌芽首次焕发

随着日本在二战的投降,西帝汶重新回到了荷兰的统治,并在印尼独立后成为印尼的一部分,而东帝汶则在由澳大利亚负责管理一段时间后再次由葡萄牙殖民统治。1951年,迫于全球去殖民浪潮,葡萄牙将东帝汶改为改为其海外省,以期继续保持对东蒂汶的控制。1960年,第15届联合国大会通过1542号决议,宣布东帝汶岛及附属地为“非自治领土”,明确了其继续由葡萄牙管理。

葡萄牙政府直到20世纪60年代初期才开始稍微关心东帝汶,而东帝汶到那时才出现了一些现代化的基础设施,如柏油马路、发电厂、现代化的港口、无线电台和医院等。自1960年代起,全球范围内去殖民化运动如火如荼,联合国也开启了去殖民化进程,要求各殖民国家“迅速铲除殖民主义”。尽管葡萄牙起初逆流而上,坚决维护其外海殖民地,但高昂的殖民地战争开销使得葡萄牙在 1974年4月25日爆发了“康乃馨革命”,并推翻了独裁政府。新政府上台后立即宣布放弃包括东帝汶在内所有的海外殖民地。

葡萄牙殖民地示意图(来源:地球知识局)

1975年的东帝汶的政坛出现了三种主要的声音和相应的政党:主张先自治,再过渡到独立的东帝汶民主同盟(以下简称民盟);最为激进,认为要完全独立的东帝汶社会民主协会(后改名革命阵线,以下简称革阵);以及主张同印尼合并的东帝汶人民民主协会(以下简称民协)。与民盟和民协相比,主张完全独立并进行土地改革的革阵在东帝汶人民中获得了多数支持。

然而,这种情况是通过反对共产主义而上台对印尼的苏哈托政府所不能接受的。在苏哈托看来,首先,帝汶岛的分裂是当年荷葡殖民造成的结果,作为东南亚去殖民化的急先锋,将东西帝汶再次合就意味着爪哇群岛“去殖民化”的最终完成。

其次,苏哈托认为,东帝汶经济水平过于落后,民众教育水平也太低,缺少独立建国的能力。如果让已经有左翼倾向的革阵领导建国,东帝汶肯定会加入社会主义阵营,这是靠反共上台的苏哈托决定不能接受的。1975年期间,苏哈托曾多次明确表示不希望看到也不接受一个共产主义东帝汶的出现。苏哈托政府通过施压和支持促成了民盟和民协的联合临时政府,并在东帝汶开始了对革阵成员的大规模搜捕,这直接导致了东帝汶内部矛盾的激化。

1975年8月11日,东帝汶内战爆发,葡萄牙殖民政府无力平息事态,仓皇离开了东帝汶。可是,尽管拥有印尼的支持,临时政府组成的部队竟在交战与革阵交战时一溃千里。到了9月底,革阵基本控制了东帝汶全境,并于1975年11月28日宣布东帝汶独立,并宣布成立“东帝汶民主共和国”。