去年,新加坡淡米尔文化中心主席马阿伦 (Arun Mahizhnan) 邀我在国家图书馆做《罗摩衍那的华文复述》 (Ramayana retold in Chinese) 演讲,要我把跨文化戏剧创作梦想怎样变成现实的过程与大家分享。整理资料时,发现如果从1971年以我编剧、采用印尼皮影形式的《金鹿》算起,以华文演绎《罗摩衍那》已经五十多年了!

也许是童年看爪哇古典戏剧 (wayang wong) 皮影戏和木偶戏 (wayang gelok) 的潜意识驱动着我把《森林历险记》搬上舞台。在那些熟悉的印尼表演艺术形式中,印度史诗《罗摩衍那》和《摩柯婆罗多》是最重要的题材。因为自小跟着母亲和邻居一看再看印尼戏剧,两部史诗里的善恶对峙成为4岁以后移居到新加坡、接触华族戏曲之前在脑海里储存着的最形象化的画面。南来的祖母带着我到醉花林、大伯公庙、新世界、大世界、维多利亚剧院等场所看大戏之后,我开始进入了潮州戏、海南戏、福建戏色彩斑斓,锣鼓铿锵,故事精彩,音乐优美的天地。然而,最叫一个爱看戏的小学生感到震撼的是,1958年巴斯卡以婆罗多 (Bharatanatyam) 舞剧演出的《梁山伯与祝英台》。我想:“有一天把《罗摩衍那》变成一部潮州戏,一定很好玩。”这个藏在心田里的心愿,一直到1991年才有机缘由陶融儒乐社在德国的舞台上达成。

先说一说《罗摩衍那》改编为华语皮影戏《金鹿》和华语儿童诗剧《森林历险记》的实验。1971年,作为儿童剧社成员,我每逢假期都会参加爱社运动月活动,程茂德社长让大家天马行空地唱歌、奏乐或演出即兴小品自娱。我选择编写和演出了约二十分钟的华语皮影戏《金鹿》,配上爪哇嘉美兰音乐,一面操作代表不同角色的皮偶、一面配上口白、叙述情节。这个在内部演出的小戏,演绎《罗摩衍那》中的罗摩王子及妻子悉多、弟弟罗什曼那被放逐到丛林时,十头魔王意外发现其踪迹后的片段。魔王垂涎悉多美色想出调虎离山之计,强迫他的弟弟千面魔王化身为金鹿,成功引开罗摩,把悉多俘去。这个实验,让我学习了皮偶操作者一身多职的能力,既要控制皮偶、又要讲故事和角色扮演,充满挑战。但真正把《罗摩衍那》写成完整的戏演出,则是1986年,我与国大同事梁世芬博士和爱好戏剧的同学们创办了双语剧团演艺坊之后的事。

青少年剧展带来的演出机遇

那年,社会发展部的青少年剧展主办方邀请演艺坊以创作剧目参加。演艺坊选择以《罗摩衍那》为题材创作一部儿童诗剧,取名为《森林历险记》,一来创作东南亚题材的剧本,符合演艺坊创立的宗旨,二来以爪哇古典剧形式演出,可让本地观众欣赏邻国雅致精美的传统艺术。毕竟《罗摩衍那》 (Ramayana) 和《摩柯婆罗多》 (Mahabharata) 是古印度生活习俗、宗教信仰、哲学思想、道德观念、政治设施的百科全书。在东南亚地区已流传了一千多年的印度史诗《罗摩衍那》,其影响广泛而久远,极为特出。本地区几乎所有国家的民间文学、表演艺术、造型艺术,甚至政治、宗教等多个领域,都有《罗摩衍那》和《摩柯婆罗多》的身影。当时想,作为东南亚一员的新加坡的华语剧坛,也应该有这两部戏。因此,演艺坊先后把两部史诗搬上话剧舞台。

《森林历险记》分八场戏,依次是:恶贵妃毒计害王子,老国王气绝归天国;野森林光阴如流水,恶魔王摇身变金鹿;调虎离山王子上当,雪中送炭王妃被掳;千鸟王舍命救玉女,伤心人巧遇美猴王;两王子助人解危难,美猴王奋勇搬救兵;搭长桥巧渡风波洋入,虎穴猴王报佳音;点星火魔宫成火海,走密道逃出铁牢房;浴血战群魔见阎王,归故国亲人大团圆。这个结构,为表演提供了广阔的二度创作空间。

感谢社会发展部蔡爱莲的支持,安排《森林历险记》于3月12日13日在维多利亚剧院演出。主演者有李沅和、章秋燕、潘清豪、傅文尼、刘晓风、陈晓慧等青少年演员。魔王扮演者傅文尼的话,反映了年轻团队的探索精神:“一通电话,一个机缘,我参加了 Ramayana 的演出。这和我想像中的话剧有极大出入。但是,它给我极度满足、兴奋的经验。在排练场上,贯彻始终的是一种求知喜悦。一个原本没有听过的故事,一种我没有体验过的艺术形式,如今在我的心湖掷出永恒的涟漪。我很珍惜 Ramayana 的历程。愿我能像接力赛的竞步者,把充满热带风情的民族艺术火炬,不熄地传开,点亮未来。”

《森林历险记》继承了五、六十年代新加坡诗歌朗诵、造型的演出传统,并借用印尼古典戏剧数百年锤炼出来的程式和艺术,形象地表达出角色丰富的情感。华语的声调主要是音高的变化,对声音平仄的妥当调配产生了音乐性。在不同场景配上特色鲜明的印尼嘉美兰音乐,舞蹈性的程式和音乐性语言的融合,形成了让观众耳目一新的表演方式。戏里,离别14年的兄弟重逢时,全体演员跳起廖春远指导的巴达维亚的民间舞蹈 yapong,在热闹气氛中结束了这个美丽传说的叙述。

从内容看,《森林历险记》是抗拒邪恶、追求理想的颂歌。书写了父子情、夫妻情、兄弟情、战友情,富有教育意义,因而得到学生的支持,两场都爆满。巴斯卡、刘抗、李豪亲临现场,给青少年演出团队极大的鼓励。首演后不久,演艺坊就接到香港中文大学和香港艺穗节发来的邀请函。不过,原剧有18个角色,主办方只能接待5名演员,怎么办?我接过动笔打造浓缩本的任务,改为5人演出的50分钟短剧。在改写过程中,逐渐萌生了“戏剧轻骑兵”的创作理念,此后写了十几个小戏,作为戏剧、戏曲进校园和国际巡演的剧本。

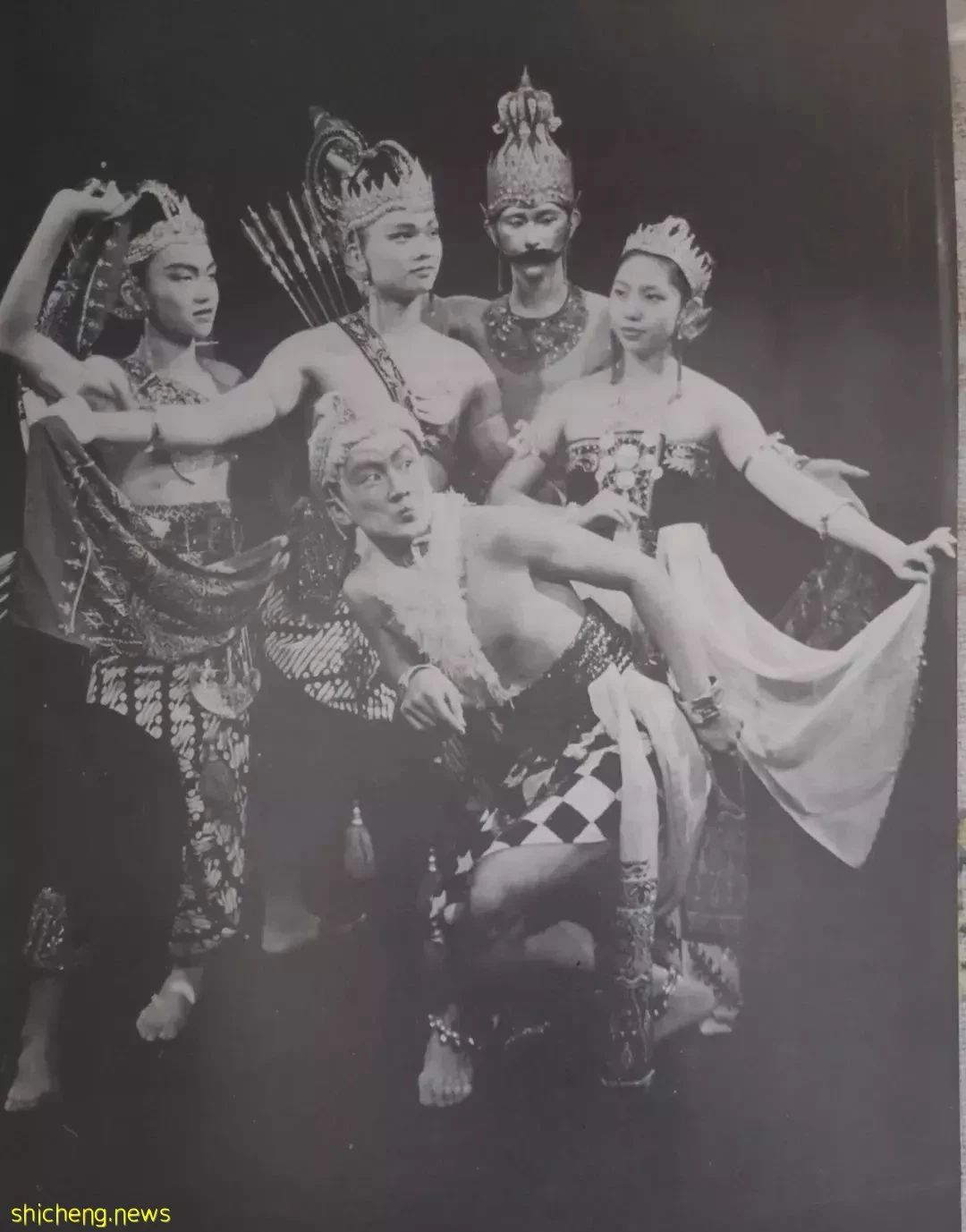

▲1989年《森林历险记》在香港中文大学演出剧照

《森林历险记》在中文大学及列为香港一级历史建筑的小剧场演出,许多戏剧界朋友来观赏,报章刊登了剧评。四个月后,又获得由日本富山市举行的“国际青年剧祭”的邀请赴日演出。改用大学青年邹勇辉、冯慧诗、叶建毅、陈英豪、李沅和、卓少杰等十人上阵。在24个参演的团队中,演艺坊的《森林历险记》脱颖而出,获得了戏剧节主办方颁发团体演出银奖,并且得到在场观看演出的新西兰国际青年戏剧节负责人青睐,即席给演艺坊发出1990年9月前往新西兰的第三大城市基督城 (Christchurch) 演出的邀请,并要求改用英语演出。演艺坊《罗摩衍那》制作人陈必佳马上重组演员阵容,邹勇辉、陈珠莲、王光瀚、许国兴、叶建毅、陈宝丽、卓少杰等演出了英语版本的《罗摩衍那》。英文剧本刊登在1990年东南亚考古与艺术中心学报第11卷第2期,引起菲律宾文艺批评家 Nicanor Tiongsan、印尼舞蹈家 Edi Sedyawati 教授(已故)、泰国戏剧家 Surapone Virulrak 教授的关注,来信道贺。

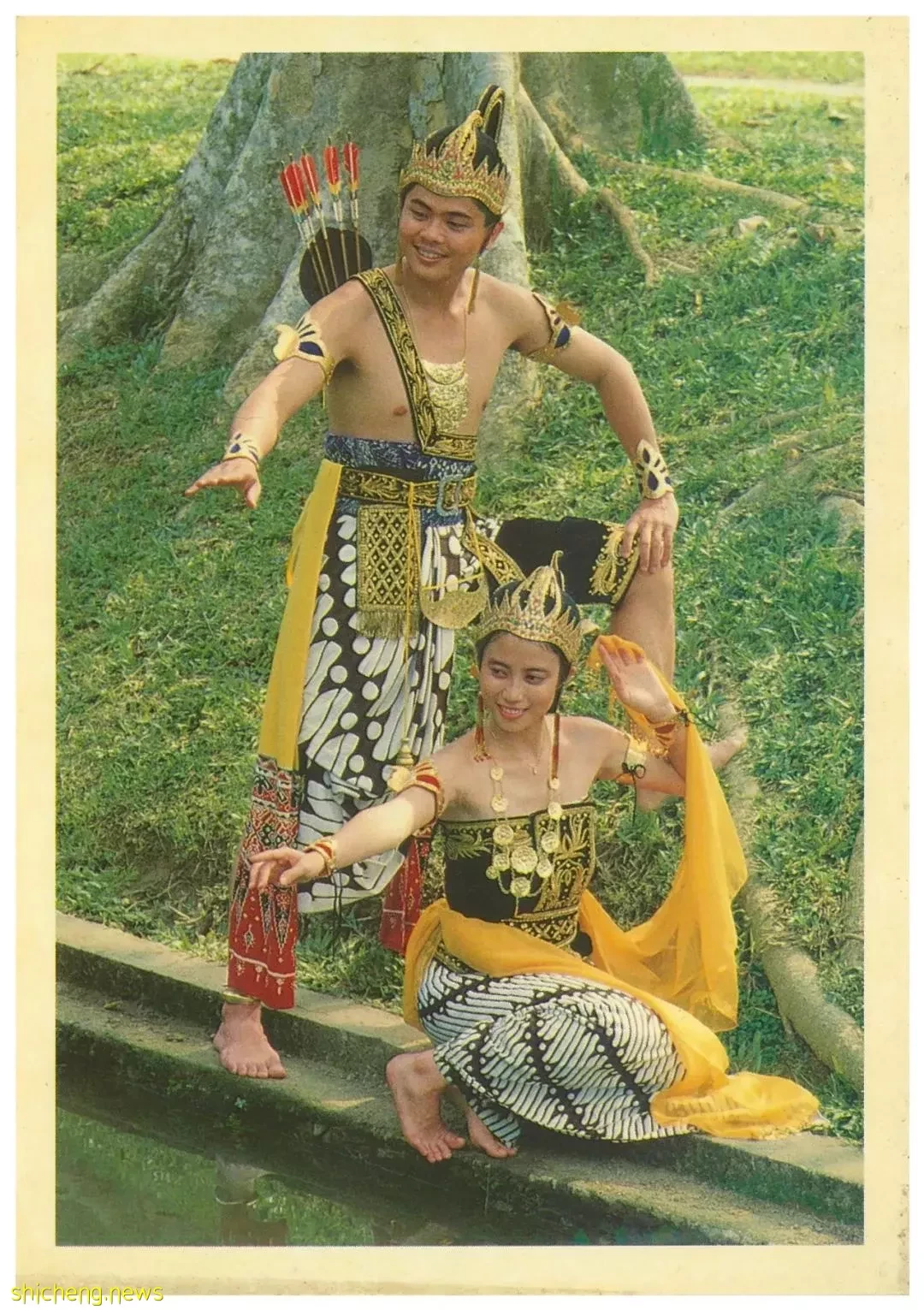

▲1989年《森林历险记》

主角邹勇辉(左)和冯慧诗(右)

潮剧版《罗摩衍那》德国首演

德国名城斯图加特1991年举办国际戏剧节,邀请我带原创剧目参与。我想,为何不把《森林历险记》改为潮剧,做一个戏曲跨文化戏剧的尝试?这个想法,得到陶融儒乐社中坚分子林舜香、林金生姐弟和陈有才、蔡瑞芳夫妇的热烈支持。戏曲剧本是文学性与表演性并重,清初戏曲理论家李渔在《闲情偶记》说过“填词之设,专为登场”。《罗摩衍那》的故事本身有强烈的戏剧性,但如何写出富丽合韵的唱词与口白,很考功夫。为了符合德方整部戏由十人参演的条件,一些次要人物只能割爱。在汕头市戏剧研究室主任连裕斌的鼓励下,加上有了话剧版五人演全剧的经验,这次缩编成四幕剧,问题迎刃而解。《森林历险记》移植为潮剧时改名为《放山劫》,把故事设置成古代中国、Dasarata 老国王改名庆宗、罗摩王子和他的弟弟分别是仁昭、仁斌, Kekayi 改为柯贵妃。

第一幕是“贵妃逼宫太子离宫廷、皇帝盛怒撒手归西天”,这一场戏以父子情、夫妻情、兄弟情为主题,与仁昭(罗摩王子)被流放13年的中心事件密切结合在一起,立了戏的“主脑”。老生、泼辣旦、小生、闺门旦、也各有行当特色的唱段。两段后台合唱曲,突出潮剧渲染舞台气氛的帮腔,展现潮剧特色。第二幕“魔王得逞习妲成俘虏、神猴仗义带兵救佳人”让扮演十头魔王的花脸演员、扮演千面魔王的武丑演员,以及扮演金鹿的舞蹈员上场,展现花脸和武丑的戏曲化妆特色和各种唱腔表演。第三幕“闯入虎穴神猴救佳人生路,化险为夷怒火烧魔宫”里,作曲者用《斗鹌鹑》曲牌写的习妲思念仁昭的中心唱段,更有神猴哈努曼亦庄亦谐的武生戏,是集中了视觉听觉欣赏趣味的“热场”。第四幕“火海烈焰难挡求生路、击毙恶魔亲人喜团圆”,以最有潮剧特色的吹奏号头渲染气氛开场,习妲扮演者的水袖功夫和神猴扮演者的棍术、十头魔王和仁昭太子对打的武场,把戏推上高潮。

当时,我在隶属泰国教育部组织的东南亚考古与艺术中心工作,用工余时间每写一页,就传真给陶融儒乐社,最后由导演林舜香把戏排起来。艺术上的共同理念、域外传播潮剧的共同愿望促成了隔空跨境的合作。前往斯图加特之前,应时任歌德学院即将离任院长 Horst Pastoor 博士和即将上任的 Heid 博士院长邀请,《放山劫》在歌德学院举行首演。演出后,Horst Pastoor 博士表示热烈祝贺。他说:“这部跨文化创作敢为人之先,在多元民族的新加坡很有意义与价值”。时任国家博物馆馆长的柯宗元也给我们很大的鼓励,并安排陶融在德国载誉归来后,在博物馆小礼堂重演。

挥洒青春,默默耕耘,总会有收获。1995年,泰国为欢庆蒲眉蓬陛下登基50年大典,举办罗摩衍那国际艺术节。在此之前,东南亚国家主办过数次的同样主题的文化盛会。代表新加坡的是巴斯卡艺术学院的罗摩衍那舞剧。泰国戏剧家 Surapone Virulrak 教授之前读过《森林历险记》英文版本的剧本,为陶融儒乐社搭桥,极力推荐潮剧版的《放山劫》参加盛会。新加坡驻泰国大使黄国宾阁说:“陶融此次贡献的特殊意义:取材自印度史诗,却以华族潮剧形式演出,通过表演罗摩衍那的故事,陶融把本地区的两大文化交织在一起,这是个大胆和革新的创举。这种文化上的交流与创造,能从彼此歧异中给社会带来再生活力。”《放山劫》首次在罗摩衍那国际艺术节亮相,媒体大篇幅报导,东南亚艺术界的同行欢呼雀跃。泰国舞蹈家 Chaturong Montrisart 说得好,“东南亚罗摩衍那的大家庭,在新加坡有了一个新兄弟!”

在《放山劫》的基础上,湘灵音乐社在1997年移植成梨园戏,在摩纳哥国际戏剧节登场。1998年的歌仔戏版本,由戏曲学院高级教师李秀华导演、厦门歌仔戏剧团制作伴奏带。之后,这个歌仔戏版本受邀在2002年的泰国“罗摩衍那国际艺术节”公演。2004年,来自台湾的另一位高级教师洪秀玉以《罗摩衍那》为名,创作了歌仔戏版本,在如切民众俱乐部首演,2006年受邀到印度尼西亚呈献“新加坡歌仔戏剧展”,2008年受邀到“伊朗第二十六届法佳国际艺术节”演出。

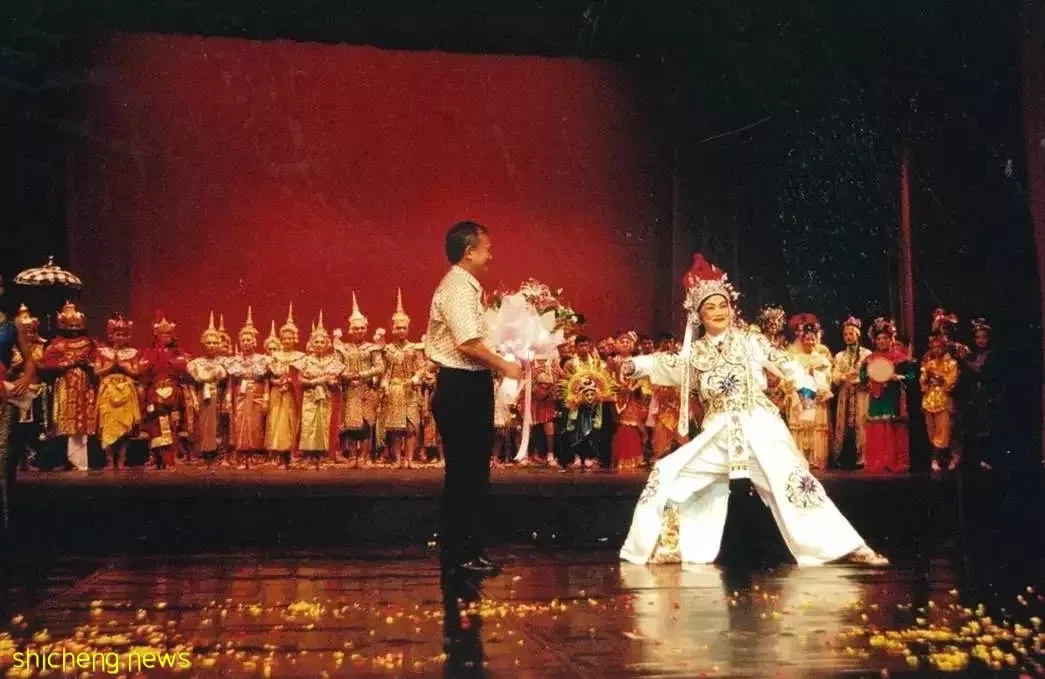

▲潮剧《放山劫》在泰国国家剧院谢幕时

仁昭扮演者黄巧香接受献花

在众多版本中,戏曲学院副研究员朱飞跃和中国湖北省黄梅戏剧院院长张辉设计唱腔的《罗摩衍那》黄梅戏版本,先后于1999年和2002年,受邀在泰国国家剧院公演。除了教导武吉班让中学、光洋小学、圣婴女中演出全剧在本地公演外,学生版的《罗摩衍那》还受邀在意大利和印尼的国际艺术节公演,成为一个广为人知的新加坡戏曲作品。在众多海外传播的历程中,让团队最兴奋的莫过于2000年受隶属印度外交部的 Indian Council of Cultural Relation 邀请,到《罗摩衍那》诞生地——印度四个城市的巡回演出。

▲2013年冬

蔡曙鹏为浙江婺剧团编导《宝弓奇缘》

从2013年开始,我与中国艺术院团合力创作不同剧种的《罗摩衍那》。先与浙江婺剧团合作,把《罗摩衍那》移植为婺剧,改名为《宝弓奇缘》。之后,建德婺剧团在浙江婺剧团的支持下成功搬演《宝弓奇缘》,于翌年在韩国浦项国际戏剧节和原州国际舞动艺术节盛大公演。同年,南宁市民族文化艺术研究院(南宁市戏剧院),将《宝弓奇缘》移植为粤剧,林亮衫作曲。在南宁举行的第二届中国——东盟戏剧周,统筹了来自马来西亚的国立艺术学院、印度尼西亚日惹国立艺术团、菲律宾舞蹈团、南宁市戏剧院演出四个国家接龙演出的《宝弓奇缘》。河南省京剧院邀我移植京剧版《宝弓奇缘》。2018年,河南省木偶戏剧团、新加坡姚瑞明创办的偶戏专家团和柬埔寨莲花皮影戏剧团,合演了在郑州、信阳和金边演出的偶戏版《森林历险记》。河南省木偶戏剧团还以《森林历险记》在第五届全国木偶皮影剧节获得“传承剧目奖”“木偶技艺操纵奖”两大奖项。

数十年来,不同团队合力创作的新加坡版本《罗摩衍那》在海外传播硕果累累,华、巫、印合作的例子也不少。这个美丽的传说提供了打通文化视域,突破时空限制的素材。不同背景的艺术工作者,希望通过共同努力,创造一部不同国家、族群之间具有全人类普世意义的艺术作品。曾任国家艺术理事会艺术发展委员会主席的陈忠义 (Bernard Tan) 教授总结得好:“用华族戏曲表演《罗摩衍那》故事,是一个突破,也是一个挑战。它对于演员和观众都是一种新的经验,同时也为促进彼此文化的理解,提供了新的渠道。”

(作者为新加坡戏曲学院创院院长、民族音乐学博士)