去年,新加坡淡米爾文化中心主席馬阿倫 (Arun Mahizhnan) 邀我在國家圖書館做《羅摩衍那的華文複述》 (Ramayana retold in Chinese) 演講,要我把跨文化戲劇創作夢想怎樣變成現實的過程與大家分享。整理資料時,發現如果從1971年以我編劇、採用印尼皮影形式的《金鹿》算起,以華文演繹《羅摩衍那》已經五十多年了!

也許是童年看爪哇古典戲劇 (wayang wong) 皮影戲和木偶戲 (wayang gelok) 的潛意識驅動著我把《森林歷險記》搬上舞台。在那些熟悉的印尼表演藝術形式中,印度史詩《羅摩衍那》和《摩柯婆羅多》是最重要的題材。因為自小跟著母親和鄰居一看再看印尼戲劇,兩部史詩里的善惡對峙成為4歲以後移居到新加坡、接觸華族戲曲之前在腦海里儲存著的最形象化的畫面。南來的祖母帶著我到醉花林、大伯公廟、新世界、大世界、維多利亞劇院等場所看大戲之後,我開始進入了潮州戲、海南戲、福建戲色彩斑斕,鑼鼓鏗鏘,故事精彩,音樂優美的天地。然而,最叫一個愛看戲的小學生感到震撼的是,1958年巴斯卡以婆羅多 (Bharatanatyam) 舞劇演出的《梁山伯與祝英台》。我想:「有一天把《羅摩衍那》變成一部潮州戲,一定很好玩。」這個藏在心田裡的心愿,一直到1991年才有機緣由陶融儒樂社在德國的舞台上達成。

先說一說《羅摩衍那》改編為華語皮影戲《金鹿》和華語兒童詩劇《森林歷險記》的實驗。1971年,作為兒童劇社成員,我每逢假期都會參加愛社運動月活動,程茂德社長讓大家天馬行空地唱歌、奏樂或演出即興小品自娛。我選擇編寫和演出了約二十分鐘的華語皮影戲《金鹿》,配上爪哇嘉美蘭音樂,一面操作代表不同角色的皮偶、一面配上口白、敘述情節。這個在內部演出的小戲,演繹《羅摩衍那》中的羅摩王子及妻子悉多、弟弟羅什曼那被放逐到叢林時,十頭魔王意外發現其蹤跡後的片段。魔王垂涎悉多美色想出調虎離山之計,強迫他的弟弟千面魔王化身為金鹿,成功引開羅摩,把悉多俘去。這個實驗,讓我學習了皮偶操作者一身多職的能力,既要控制皮偶、又要講故事和角色扮演,充滿挑戰。但真正把《羅摩衍那》寫成完整的戲演出,則是1986年,我與國大同事梁世芬博士和愛好戲劇的同學們創辦了雙語劇團演藝坊之後的事。

青少年劇展帶來的演出機遇

那年,社會發展部的青少年劇展主辦方邀請演藝坊以創作劇目參加。演藝坊選擇以《羅摩衍那》為題材創作一部兒童詩劇,取名為《森林歷險記》,一來創作東南亞題材的劇本,符合演藝坊創立的宗旨,二來以爪哇古典劇形式演出,可讓本地觀眾欣賞鄰國雅致精美的傳統藝術。畢竟《羅摩衍那》 (Ramayana) 和《摩柯婆羅多》 (Mahabharata) 是古印度生活習俗、宗教信仰、哲學思想、道德觀念、政治設施的百科全書。在東南亞地區已流傳了一千多年的印度史詩《羅摩衍那》,其影響廣泛而久遠,極為特出。本地區幾乎所有國家的民間文學、表演藝術、造型藝術,甚至政治、宗教等多個領域,都有《羅摩衍那》和《摩柯婆羅多》的身影。當時想,作為東南亞一員的新加坡的華語劇壇,也應該有這兩部戲。因此,演藝坊先後把兩部史詩搬上話劇舞台。

《森林歷險記》分八場戲,依次是:惡貴妃毒計害王子,老國王氣絕歸天國;野森林光陰如流水,惡魔王搖身變金鹿;調虎離山王子上當,雪中送炭王妃被擄;千鳥王捨命救玉女,傷心人巧遇美猴王;兩王子助人解危難,美猴王奮勇搬救兵;搭長橋巧渡風波洋入,虎穴猴王報佳音;點星火魔宮成火海,走密道逃出鐵牢房;浴血戰群魔見閻王,歸故國親人大團圓。這個結構,為表演提供了廣闊的二度創作空間。

感謝社會發展部蔡愛蓮的支持,安排《森林歷險記》於3月12日13日在維多利亞劇院演出。主演者有李沅和、章秋燕、潘清豪、傅文尼、劉曉風、陳曉慧等青少年演員。魔王扮演者傅文尼的話,反映了年輕團隊的探索精神:「一通電話,一個機緣,我參加了 Ramayana 的演出。這和我想像中的話劇有極大出入。但是,它給我極度滿足、興奮的經驗。在排練場上,貫徹始終的是一種求知喜悅。一個原本沒有聽過的故事,一種我沒有體驗過的藝術形式,如今在我的心湖擲出永恆的漣漪。我很珍惜 Ramayana 的歷程。願我能像接力賽的競步者,把充滿熱帶風情的民族藝術火炬,不熄地傳開,點亮未來。」

《森林歷險記》繼承了五、六十年代新加坡詩歌朗誦、造型的演出傳統,並借用印尼古典戲劇數百年錘鍊出來的程式和藝術,形象地表達出角色豐富的情感。華語的聲調主要是音高的變化,對聲音平仄的妥當調配產生了音樂性。在不同場景配上特色鮮明的印尼嘉美蘭音樂,舞蹈性的程式和音樂性語言的融合,形成了讓觀眾耳目一新的表演方式。戲裡,離別14年的兄弟重逢時,全體演員跳起廖春遠指導的巴達維亞的民間舞蹈 yapong,在熱鬧氣氛中結束了這個美麗傳說的敘述。

從內容看,《森林歷險記》是抗拒邪惡、追求理想的頌歌。書寫了父子情、夫妻情、兄弟情、戰友情,富有教育意義,因而得到學生的支持,兩場都爆滿。巴斯卡、劉抗、李豪親臨現場,給青少年演出團隊極大的鼓勵。首演後不久,演藝坊就接到香港中文大學和香港藝穗節發來的邀請函。不過,原劇有18個角色,主辦方只能接待5名演員,怎麼辦?我接過動筆打造濃縮本的任務,改為5人演出的50分鐘短劇。在改寫過程中,逐漸萌生了「戲劇輕騎兵」的創作理念,此後寫了十幾個小戲,作為戲劇、戲曲進校園和國際巡演的劇本。

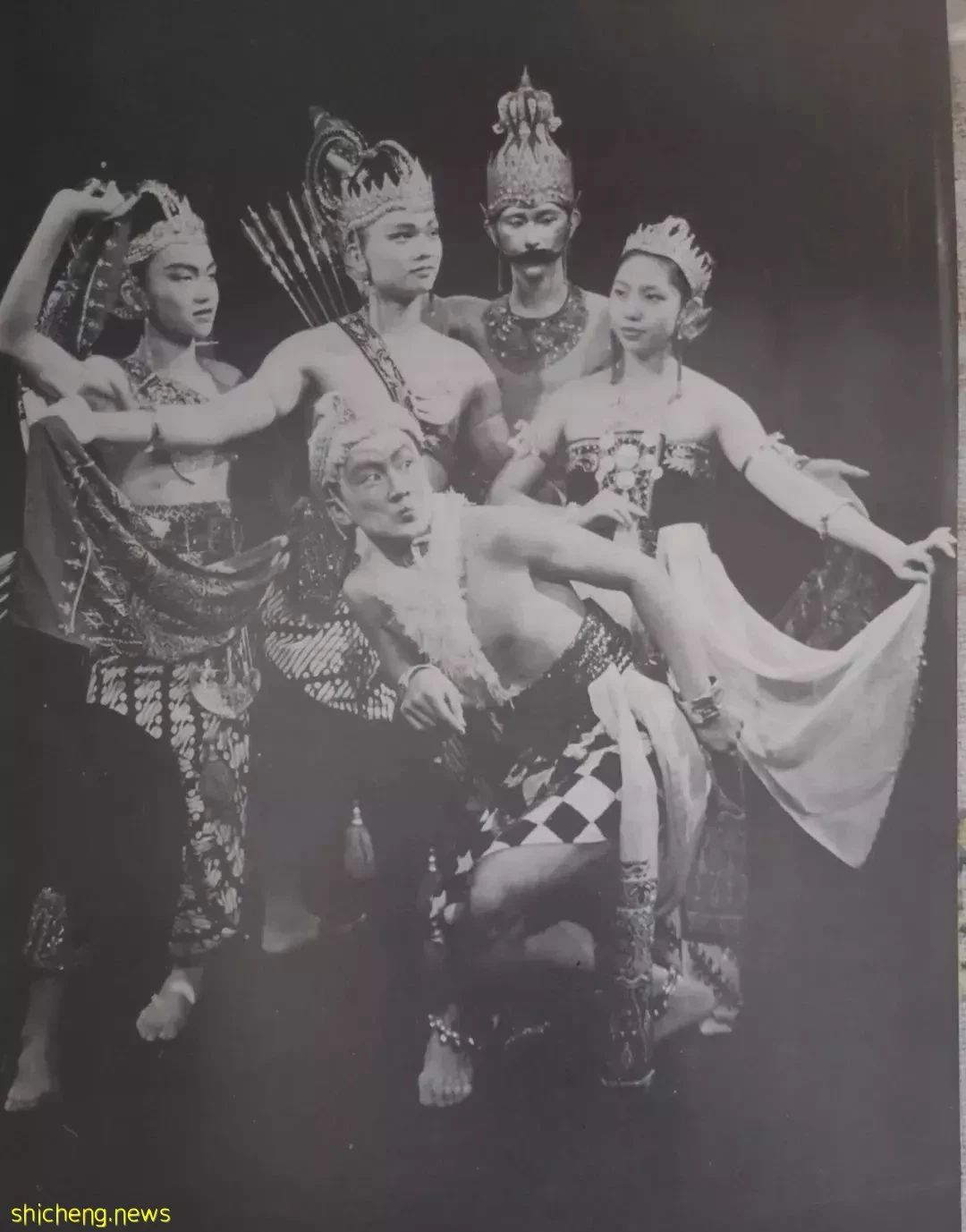

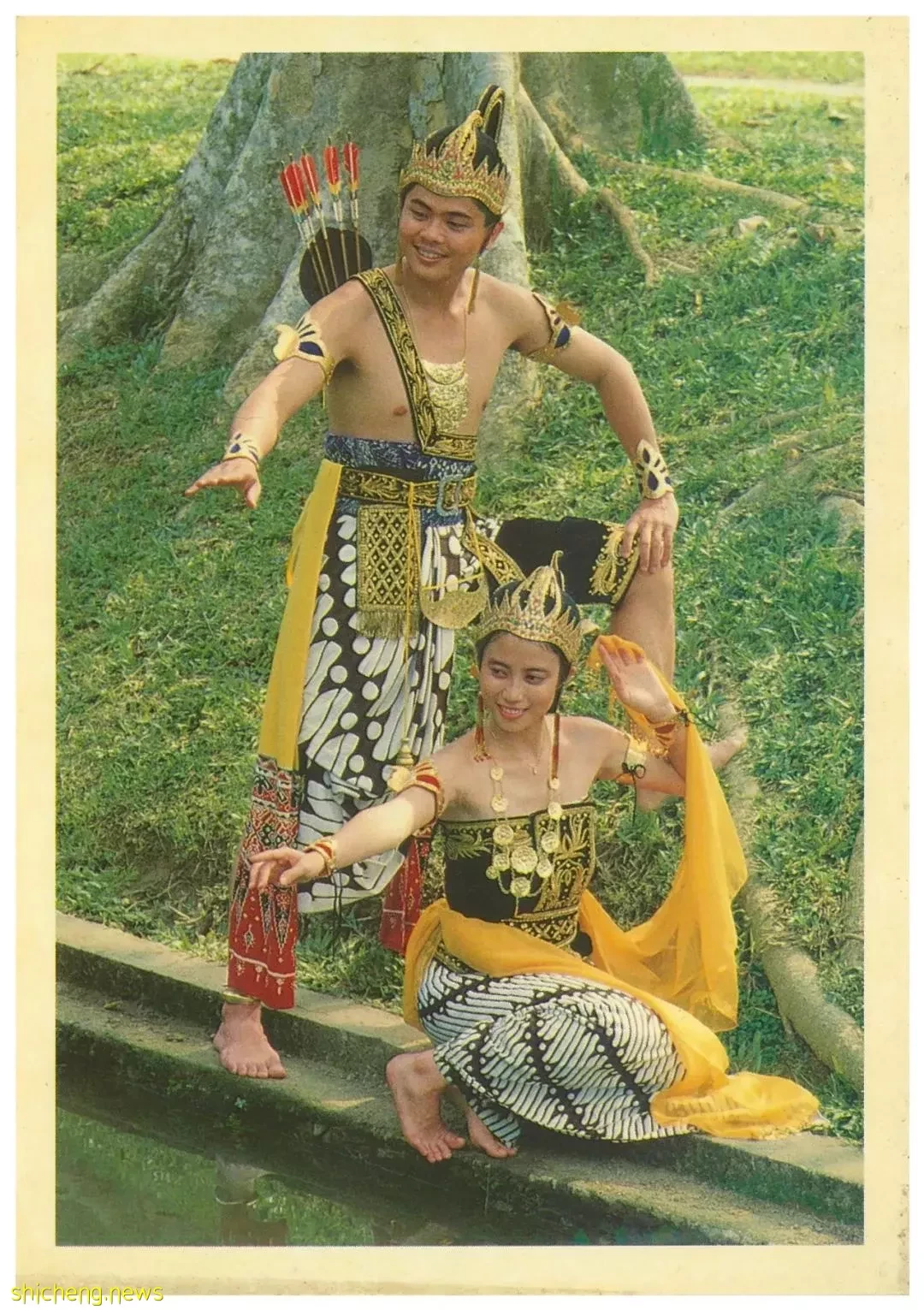

▲1989年《森林歷險記》在香港中文大學演出劇照

《森林歷險記》在中文大學及列為香港一級歷史建築的小劇場演出,許多戲劇界朋友來觀賞,報章刊登了劇評。四個月後,又獲得由日本富山市舉行的「國際青年劇祭」的邀請赴日演出。改用大學青年鄒勇輝、馮慧詩、葉建毅、陳英豪、李沅和、卓少傑等十人上陣。在24個參演的團隊中,演藝坊的《森林歷險記》脫穎而出,獲得了戲劇節主辦方頒發團體演出銀獎,並且得到在場觀看演出的紐西蘭國際青年戲劇節負責人青睞,即席給演藝坊發出1990年9月前往紐西蘭的第三大城市基督城 (Christchurch) 演出的邀請,並要求改用英語演出。演藝坊《羅摩衍那》製作人陳必佳馬上重組演員陣容,鄒勇輝、陳珠蓮、王光瀚、許國興、葉建毅、陳寶麗、卓少傑等演出了英語版本的《羅摩衍那》。英文劇本刊登在1990年東南亞考古與藝術中心學報第11卷第2期,引起菲律賓文藝批評家 Nicanor Tiongsan、印尼舞蹈家 Edi Sedyawati 教授(已故)、泰國戲劇家 Surapone Virulrak 教授的關注,來信道賀。

▲1989年《森林歷險記》

主角鄒勇輝(左)和馮慧詩(右)

潮劇版《羅摩衍那》德國首演

德國名城斯圖加特1991年舉辦國際戲劇節,邀請我帶原創劇目參與。我想,為何不把《森林歷險記》改為潮劇,做一個戲曲跨文化戲劇的嘗試?這個想法,得到陶融儒樂社中堅分子林舜香、林金生姐弟和陳有才、蔡瑞芳夫婦的熱烈支持。戲曲劇本是文學性與表演性並重,清初戲曲理論家李漁在《閒情偶記》說過「填詞之設,專為登場」。《羅摩衍那》的故事本身有強烈的戲劇性,但如何寫出富麗合韻的唱詞與口白,很考功夫。為了符合德方整部戲由十人參演的條件,一些次要人物只能割愛。在汕頭市戲劇研究室主任連裕斌的鼓勵下,加上有了話劇版五人演全劇的經驗,這次縮編成四幕劇,問題迎刃而解。《森林歷險記》移植為潮劇時改名為《放山劫》,把故事設置成古代中國、Dasarata 老國王改名慶宗、羅摩王子和他的弟弟分別是仁昭、仁斌, Kekayi 改為柯貴妃。

第一幕是「貴妃逼宮太子離宮廷、皇帝盛怒撒手歸西天」,這一場戲以父子情、夫妻情、兄弟情為主題,與仁昭(羅摩王子)被流放13年的中心事件密切結合在一起,立了戲的「主腦」。老生、潑辣旦、小生、閨門旦、也各有行當特色的唱段。兩段後台合唱曲,突出潮劇渲染舞台氣氛的幫腔,展現潮劇特色。第二幕「魔王得逞習妲成俘虜、神猴仗義帶兵救佳人」讓扮演十頭魔王的花臉演員、扮演千面魔王的武丑演員,以及扮演金鹿的舞蹈員上場,展現花臉和武丑的戲曲化妝特色和各種唱腔表演。第三幕「闖入虎穴神猴救佳人生路,化險為夷怒火燒魔宮」里,作曲者用《鬥鵪鶉》曲牌寫的習妲思念仁昭的中心唱段,更有神猴哈努曼亦莊亦諧的武生戲,是集中了視覺聽覺欣賞趣味的「熱場」。第四幕「火海烈焰難擋求生路、擊斃惡魔親人喜團圓」,以最有潮劇特色的吹奏號頭渲染氣氛開場,習妲扮演者的水袖功夫和神猴扮演者的棍術、十頭魔王和仁昭太子對打的武場,把戲推上高潮。

當時,我在隸屬泰國教育部組織的東南亞考古與藝術中心工作,用工余時間每寫一頁,就傳真給陶融儒樂社,最後由導演林舜香把戲排起來。藝術上的共同理念、域外傳播潮劇的共同願望促成了隔空跨境的合作。前往斯圖加特之前,應時任歌德學院即將離任院長 Horst Pastoor 博士和即將上任的 Heid 博士院長邀請,《放山劫》在歌德學院舉行首演。演出後,Horst Pastoor 博士表示熱烈祝賀。他說:「這部跨文化創作敢為人之先,在多元民族的新加坡很有意義與價值」。時任國家博物館館長的柯宗元也給我們很大的鼓勵,並安排陶融在德國載譽歸來後,在博物館小禮堂重演。

揮灑青春,默默耕耘,總會有收穫。1995年,泰國為歡慶蒲眉蓬陛下登基50年大典,舉辦羅摩衍那國際藝術節。在此之前,東南亞國家主辦過數次的同樣主題的文化盛會。代表新加坡的是巴斯卡藝術學院的羅摩衍那舞劇。泰國戲劇家 Surapone Virulrak 教授之前讀過《森林歷險記》英文版本的劇本,為陶融儒樂社搭橋,極力推薦潮劇版的《放山劫》參加盛會。新加坡駐泰國大使黃國賓閣說:「陶融此次貢獻的特殊意義:取材自印度史詩,卻以華族潮劇形式演出,通過表演羅摩衍那的故事,陶融把本地區的兩大文化交織在一起,這是個大膽和革新的創舉。這種文化上的交流與創造,能從彼此歧異中給社會帶來再生活力。」《放山劫》首次在羅摩衍那國際藝術節亮相,媒體大篇幅報導,東南亞藝術界的同行歡呼雀躍。泰國舞蹈家 Chaturong Montrisart 說得好,「東南亞羅摩衍那的大家庭,在新加坡有了一個新兄弟!」

在《放山劫》的基礎上,湘靈音樂社在1997年移植成梨園戲,在摩納哥國際戲劇節登場。1998年的歌仔戲版本,由戲曲學院高級教師李秀華導演、廈門歌仔戲劇團製作伴奏帶。之後,這個歌仔戲版本受邀在2002年的泰國「羅摩衍那國際藝術節」公演。2004年,來自台灣的另一位高級教師洪秀玉以《羅摩衍那》為名,創作了歌仔戲版本,在如切民眾俱樂部首演,2006年受邀到印度尼西亞呈獻「新加坡歌仔戲劇展」,2008年受邀到「伊朗第二十六屆法佳國際藝術節」演出。

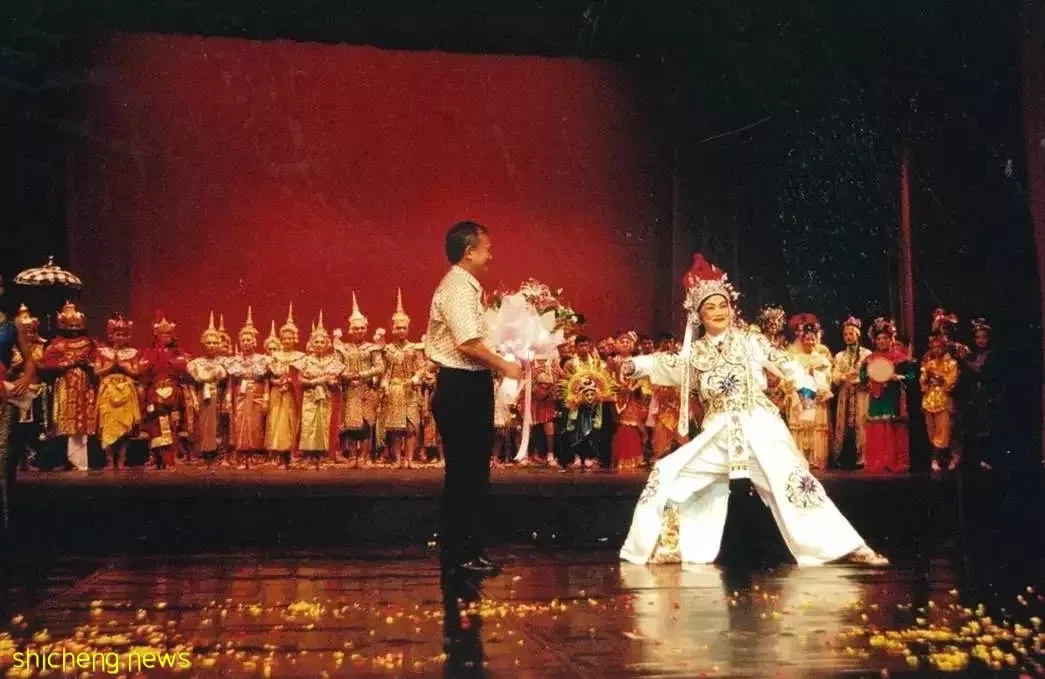

▲潮劇《放山劫》在泰國國家劇院謝幕時

仁昭扮演者黃巧香接受獻花

在眾多版本中,戲曲學院副研究員朱飛躍和中國湖北省黃梅戲劇院院長張輝設計唱腔的《羅摩衍那》黃梅戲版本,先後於1999年和2002年,受邀在泰國國家劇院公演。除了教導武吉班讓中學、光洋小學、聖嬰女中演出全劇在本地公演外,學生版的《羅摩衍那》還受邀在義大利和印尼的國際藝術節公演,成為一個廣為人知的新加坡戲曲作品。在眾多海外傳播的歷程中,讓團隊最興奮的莫過於2000年受隸屬印度外交部的 Indian Council of Cultural Relation 邀請,到《羅摩衍那》誕生地——印度四個城市的巡迴演出。

▲2013年冬

蔡曙鵬為浙江婺劇團編導《寶弓奇緣》

從2013年開始,我與中國藝術院團合力創作不同劇種的《羅摩衍那》。先與浙江婺劇團合作,把《羅摩衍那》移植為婺劇,改名為《寶弓奇緣》。之後,建德婺劇團在浙江婺劇團的支持下成功搬演《寶弓奇緣》,於翌年在韓國浦項國際戲劇節和原州國際舞動藝術節盛大公演。同年,南寧市民族文化藝術研究院(南寧市戲劇院),將《寶弓奇緣》移植為粵劇,林亮衫作曲。在南寧舉行的第二屆中國——東協戲劇周,統籌了來自馬來西亞的國立藝術學院、印度尼西亞日惹國立藝術團、菲律賓舞蹈團、南寧市戲劇院演出四個國家接龍演出的《寶弓奇緣》。河南省京劇院邀我移植京劇版《寶弓奇緣》。2018年,河南省木偶戲劇團、新加坡姚瑞明創辦的偶戲專家團和柬埔寨蓮花皮影戲劇團,合演了在鄭州、信陽和金邊演出的偶戲版《森林歷險記》。河南省木偶戲劇團還以《森林歷險記》在第五屆全國木偶皮影劇節獲得「傳承劇目獎」「木偶技藝操縱獎」兩大獎項。

數十年來,不同團隊合力創作的新加坡版本《羅摩衍那》在海外傳播碩果纍纍,華、巫、印合作的例子也不少。這個美麗的傳說提供了打通文化視域,突破時空限制的素材。不同背景的藝術工作者,希望通過共同努力,創造一部不同國家、族群之間具有全人類普世意義的藝術作品。曾任國家藝術理事會藝術發展委員會主席的陳忠義 (Bernard Tan) 教授總結得好:「用華族戲曲表演《羅摩衍那》故事,是一個突破,也是一個挑戰。它對於演員和觀眾都是一種新的經驗,同時也為促進彼此文化的理解,提供了新的渠道。」

(作者為新加坡戲曲學院創院院長、民族音樂學博士)