日本是亚洲第一个实现工业化的国家。二战前日本的工业水平同欧美国家比起来属于二流:当时工业生产能力最强的是美国,德国可以排到第二,第三就是苏联,后面就是英国和法国,日本只能排在这些国家的后面。日本因此被欧美列强讥讽为“贫穷帝国主义”,然而日本再穷再弱也得看和谁比。日本的工业化水平尽管远远不及欧美列强,但在亚洲的确是无出其右的。

新中国第一代领导人曾说过:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸;但一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能制造“。由此可见新中国的工业化是建立在一穷二白的基础之上,然而相比之下日本在二战前就已是世界上的几个主要工业化大国了。当亚洲其他国家还在为争取民族独立奋斗时日本就已是一个能自主生产汽车、飞机、轮船的工业化国家。

二战期间日本被摧毁的只是有形的厂房和机器,然而日本在战前所积累的技术和管理层面的无形优势却并没被战争所摧毁。早在明治维新之前的1850年日本男孩识字率为45%上下、女孩为13%左右。这时日本的总识字率不仅超过了当时的清朝,也超过了当时的世界霸主大英帝国。1872年9月明治政府开始正式实施义务教育制度。到了1912年日本的学龄儿童就学率已达到98.2%。

从20世纪50年代中期起日本经济迈入了高速增长时期:1966年日本的经济总量超过法国;1967年日本的经济总量超过英国;1968年日本的经济总量超过西德。20世纪80年代末90年代初日本经济进入全盛时期。那时苏联由于阿富汗战争以及美苏军备竞赛、东欧诸国剧变已使其到了崩溃的边缘。美国则在经过1980年代中期的经济周期后逐渐走入低谷。

当美、苏两极都走上下坡路的时候日本经济却一路高歌猛进。当时日本的国民生产总值年均增长近10%,被世人称之为“日本经济奇迹”。1985年日本GDP总量达到了1.3万亿美元,同时期的美国是3万亿美元。当时的世界格局可以总结为“政治上两极、经济上三极”:所谓政治上的两极当然是指美、苏两个超级大国,至于经济上的三极则是北美、西欧、日本。

日本以一国之力得以与美国主导的北美自贸区以及欧洲共同体分庭抗礼。在当时的世界500强企业中日本占据了近一半。三菱、丰田、松下、日立、索尼、本田、日产、东芝等国际知名龙头企业全部进入世界企业前50,而在世界10大企业中日本就占了8家并席卷前三。当时的东京是世界500强企业总部最多的城市,东京的GDP总量是纽约的3倍,比我国一年的国民生产总值还高。

如今的日本尽管仍是仅次于美国和中国的世界第三大经济体,然而日本在人均收入、社会福利方面是没法与北欧国家相比的。可直到1995年日本的人均GDP仍仅次于卢森堡和瑞士。这时的日本作为人均GDP全球第三的国家是碾压北欧诸国的。1995年对于日本人来说是一个记忆深刻的年份:这一年是日本历史上最辉煌的一年,也是日本走下坡路的开始。

日本媒体在报道日本经济时常使用的一个词汇是“失去的二十年”。日本媒体所谓的“失去的二十年”是指上世纪90年代日本泡沫经济破灭后的二十年。在1997-2017年的20年间日本实际经济增长只有16.5%,年均增长率只有0.77%。同一时期我国经济的年均增长率是9.5%,越南的经济增速接近于8%,韩国的经济增速也大体保持在日本的3倍左右。2010年中国GDP超过日本成为仅次于美国的世界第二大经济体。

如今中国的经济总量已是日本的3倍多。日本的衰落并不是我们中国人出于民族情绪炒作出来的,而是早已被包括日本自己在内的世界各国都已明确感知到的客观事实。早在1996年新加坡前领导人李光耀就曾对日本未来的国运预言道:“日本在未来相比邻国将日渐趋于平庸”。从1995年至今日本的发展基本上验证了李光耀的说法。李光耀之所以认为日本注定将走向平庸是因为他看到日本无法解决自己所面临的人口问题。

日本自从上世纪90年代泡沫经济破灭以后就已呈现出经济衰退的态势。比泡沫破灭的直接损失更为严重的是日本国民的进取精神遭到了挫伤:在战后复兴时期日本国民所呈现给世人的形象被称为“昭和男儿”,而与“昭和男儿”形成强烈对比的另一个概念则是“平成废宅”。经济泡沫破灭后日本的“1亿准中流”的庞大构想也随之破灭:原来的中产阶级收入减少、购买力下降。

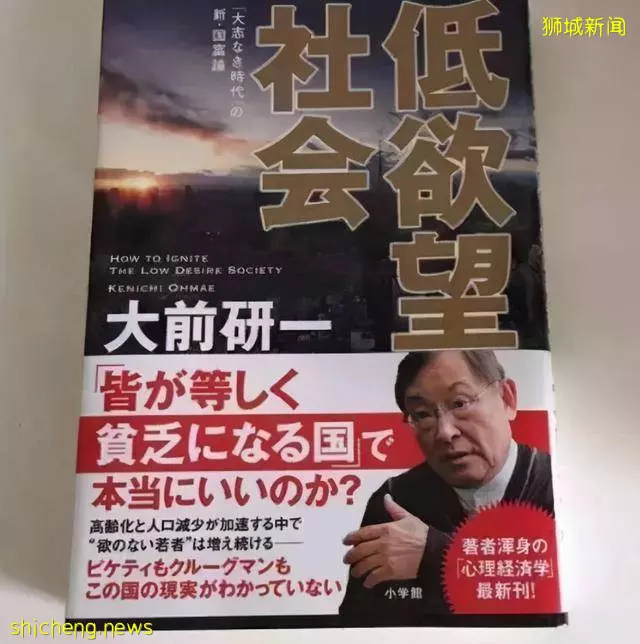

阶级的固化让人们放弃了挣扎——既然努力也改变不了命运,那么不如一人一狗一台电脑过上不婚不育、不争不抢的生活,从而跟浮躁的社会来一次痛痛快快的“断舍离”。2018年上海译文出版社翻译出版了日本管理学家大前研一的《低欲望社会》一书。这本书揭露了日本目前所面临的现实处境:越来越多的日本年轻人在日益沉重的社会竞争压力下失去了上进心和欲望。

人们对明天不再抱有希望,也不再谈论对家庭和社会的责任,甚至已懒得结婚生孩子。少子化、老龄化、相对较高的自杀率、失去上进心的年轻人越来越多......日本曾有相关的学术机构对1000名首都圈的年轻人进行过一项社会调查。这项调查就是向这些年轻人提出想不想出人头地的问题。结果回答非常想的只有12%、觉得能出人头地最好的有28.8%、没有执念的43.4%、完全没兴趣的15.8%。

日本厚生劳动省公布的人口动态统计数据显示:2017年日本新出生人口数仅为94.1万,由此创下自从1899年有统计数据以来的最低值,同时连续两年跌破100万大关。同年日本新婚情侣数为60.7万对,这比上年减少1.4万对。日本厚生劳动省据此估算:日本人口将在2053年跌破1亿,到2065年日本人口将比2015年的1.27亿减少三成,届时日本社会超过40%的人口都是老年人。

日益严重的人口老龄化现象已造成日本国内市场的萎缩、经济的下滑、创新的停滞。人口的萎缩必将导致日本经济的衰退,年轻人会由于不堪重负而选择离开日本。尽管日本作为一个发达国家在之前的长期积累已使国民持有大量的金融资产,企业也有高额的内部准备金,然而却未能有效运用资金。无论是货币宽松政策或公共投资都无法提升消费者信心。

企业在减少成本的同时又不背负裁员的恶名,所以就往往大量雇佣非正式员工。一批靠打零工为生的“飞特族”在这样的时代背景下诞生:这些人没固定工作,只能到处打零工为生。这些人里有家庭主妇、有学生、有老年人。一边是疲于生计的2000万“飞特族”,一边又是200万年轻的“啃老族”。这就是日本的现状:经济不景气,老人们占据着高层岗位,年轻人则越来越看不到希望。

在日本日益严重的人口老龄化现象已造成国内市场的萎缩、经济的下滑、创新的停滞。人口的萎缩必将导致日本经济的衰退,年轻人会由于不堪重负而选择离开日本。李光耀正是据此预言:“中国的经济总量将在2030年超过日本”。李光耀这一分析是完全正确的,只不过中国的发展速度比他预计的更快,所以中国的经济总量在2010年就超越了日本,这比李光耀所预计的还提前了20年。

1993年NHK电视台的调查统计显示:51%的受访者认为不结婚也可以,而认为当然要结婚的只有45%。到了2008年认为不结婚也可以的人上升到了60%,而认为理所应当要结婚的人降到了35%。如果日本在未来不能有效解决人口老龄化、少子化的问题,那么日本的衰落正如李光耀所说的那样是不可避免的。如果我们把日本的衰落放在更为宏观的历史维度上就可以看得更为清晰。

历史上西欧的葡、西、荷、英、法、德等国曾抓住历史机遇实现率先崛起。这是因为这些国家抓住了大航海、文艺复兴、启蒙运动、工业革命等历史机遇,从而得以利用技术和制度上的先发优势弥补国家体量上的劣势;然而随着第二次工业革命的成果在全世界范围内的扩散使美、俄这种具有大洲级体量的国家得以脱颖而出。当世界由转型期转向平稳发展的时期后决定各国实力强弱的首要因素已从创新变成了体量。

说到底新技术、新制度总是会在世界范围内传播的——正如英国发明的蒸汽机等产品必然是要在世界范围内传播开来的。新技术在全球范围内的传播使后起的国家尽管在技术层面可能仍与先进国家存在一定差距,然而这种差距的大大缩小使各国之间已不存在明显的代差。这时拥有庞大规模体量的国家即使在技术上略微落后一些也完全可以通过质量不够数量凑的模式弥补自己的短板缺陷。

如果我们将中等体量的西欧国家同美、中、俄这种洲级大国各自的人口、资源和工业生产能力加以比较就不难看出二者的巨大差距:1940年德国的总人口约7000万、全年钢产量为2150万吨、发电量为630亿千瓦时;此时尚未进入战时状态的美国的对应数字是1.32亿、6070万吨和1780亿千瓦时;而在技术上落后于德国的苏联则为1.7亿、1830万吨和480亿千瓦时。