日本是亞洲第一個實現工業化的國家。二戰前日本的工業水平同歐美國家比起來屬於二流:當時工業生產能力最強的是美國,德國可以排到第二,第三就是蘇聯,後面就是英國和法國,日本只能排在這些國家的後面。日本因此被歐美列強譏諷為「貧窮帝國主義」,然而日本再窮再弱也得看和誰比。日本的工業化水平儘管遠遠不及歐美列強,但在亞洲的確是無出其右的。

新中國第一代領導人曾說過:「現在我們能造什麼?能造桌子椅子,能造茶碗茶壺,能種糧食,還能磨成麵粉,還能造紙;但一輛汽車、一架飛機、一輛坦克、一輛拖拉機都不能製造「。由此可見新中國的工業化是建立在一窮二白的基礎之上,然而相比之下日本在二戰前就已是世界上的幾個主要工業化大國了。當亞洲其他國家還在為爭取民族獨立奮鬥時日本就已是一個能自主生產汽車、飛機、輪船的工業化國家。

二戰期間日本被摧毀的只是有形的廠房和機器,然而日本在戰前所積累的技術和管理層面的無形優勢卻並沒被戰爭所摧毀。早在明治維新之前的1850年日本男孩識字率為45%上下、女孩為13%左右。這時日本的總識字率不僅超過了當時的清朝,也超過了當時的世界霸主大英帝國。1872年9月明治政府開始正式實施義務教育制度。到了1912年日本的學齡兒童就學率已達到98.2%。

從20世紀50年代中期起日本經濟邁入了高速增長時期:1966年日本的經濟總量超過法國;1967年日本的經濟總量超過英國;1968年日本的經濟總量超過西德。20世紀80年代末90年代初日本經濟進入全盛時期。那時蘇聯由於阿富汗戰爭以及美蘇軍備競賽、東歐諸國劇變已使其到了崩潰的邊緣。美國則在經過1980年代中期的經濟周期後逐漸走入低谷。

當美、蘇兩極都走上下坡路的時候日本經濟卻一路高歌猛進。當時日本的國民生產總值年均增長近10%,被世人稱之為「日本經濟奇蹟」。1985年日本GDP總量達到了1.3萬億美元,同時期的美國是3萬億美元。當時的世界格局可以總結為「政治上兩極、經濟上三極」:所謂政治上的兩極當然是指美、蘇兩個超級大國,至於經濟上的三極則是北美、西歐、日本。

日本以一國之力得以與美國主導的北美自貿區以及歐洲共同體分庭抗禮。在當時的世界500強企業中日本占據了近一半。三菱、豐田、松下、日立、索尼、本田、日產、東芝等國際知名龍頭企業全部進入世界企業前50,而在世界10大企業中日本就占了8家並席捲前三。當時的東京是世界500強企業總部最多的城市,東京的GDP總量是紐約的3倍,比我國一年的國民生產總值還高。

如今的日本儘管仍是僅次於美國和中國的世界第三大經濟體,然而日本在人均收入、社會福利方面是沒法與北歐國家相比的。可直到1995年日本的人均GDP仍僅次於盧森堡和瑞士。這時的日本作為人均GDP全球第三的國家是碾壓北歐諸國的。1995年對於日本人來說是一個記憶深刻的年份:這一年是日本歷史上最輝煌的一年,也是日本走下坡路的開始。

日本媒體在報道日本經濟時常使用的一個詞彙是「失去的二十年」。日本媒體所謂的「失去的二十年」是指上世紀90年代日本泡沫經濟破滅後的二十年。在1997-2017年的20年間日本實際經濟增長只有16.5%,年均增長率只有0.77%。同一時期我國經濟的年均增長率是9.5%,越南的經濟增速接近於8%,韓國的經濟增速也大體保持在日本的3倍左右。2010年中國GDP超過日本成為僅次於美國的世界第二大經濟體。

如今中國的經濟總量已是日本的3倍多。日本的衰落並不是我們中國人出於民族情緒炒作出來的,而是早已被包括日本自己在內的世界各國都已明確感知到的客觀事實。早在1996年新加坡前領導人李光耀就曾對日本未來的國運預言道:「日本在未來相比鄰國將日漸趨於平庸」。從1995年至今日本的發展基本上驗證了李光耀的說法。李光耀之所以認為日本註定將走向平庸是因為他看到日本無法解決自己所面臨的人口問題。

日本自從上世紀90年代泡沫經濟破滅以後就已呈現出經濟衰退的態勢。比泡沫破滅的直接損失更為嚴重的是日本國民的進取精神遭到了挫傷:在戰後復興時期日本國民所呈現給世人的形象被稱為「昭和男兒」,而與「昭和男兒」形成強烈對比的另一個概念則是「平成廢宅」。經濟泡沫破滅後日本的「1億准中流」的龐大構想也隨之破滅:原來的中產階級收入減少、購買力下降。

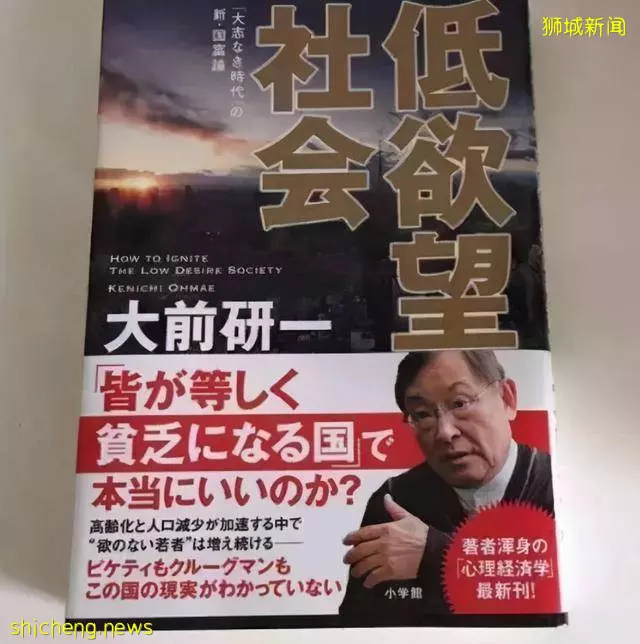

階級的固化讓人們放棄了掙扎——既然努力也改變不了命運,那麼不如一人一狗一台電腦過上不婚不育、不爭不搶的生活,從而跟浮躁的社會來一次痛痛快快的「斷舍離」。2018年上海譯文出版社翻譯出版了日本管理學家大前研一的《低慾望社會》一書。這本書揭露了日本目前所面臨的現實處境:越來越多的日本年輕人在日益沉重的社會競爭壓力下失去了上進心和慾望。

人們對明天不再抱有希望,也不再談論對家庭和社會的責任,甚至已懶得結婚生孩子。少子化、老齡化、相對較高的自殺率、失去上進心的年輕人越來越多......日本曾有相關的學術機構對1000名首都圈的年輕人進行過一項社會調查。這項調查就是向這些年輕人提出想不想出人頭地的問題。結果回答非常想的只有12%、覺得能出人頭地最好的有28.8%、沒有執念的43.4%、完全沒興趣的15.8%。

日本厚生勞動省公布的人口動態統計數據顯示:2017年日本新出生人口數僅為94.1萬,由此創下自從1899年有統計數據以來的最低值,同時連續兩年跌破100萬大關。同年日本新婚情侶數為60.7萬對,這比上年減少1.4萬對。日本厚生勞動省據此估算:日本人口將在2053年跌破1億,到2065年日本人口將比2015年的1.27億減少三成,屆時日本社會超過40%的人口都是老年人。

日益嚴重的人口老齡化現象已造成日本國內市場的萎縮、經濟的下滑、創新的停滯。人口的萎縮必將導致日本經濟的衰退,年輕人會由於不堪重負而選擇離開日本。儘管日本作為一個已開發國家在之前的長期積累已使國民持有大量的金融資產,企業也有高額的內部準備金,然而卻未能有效運用資金。無論是貨幣寬鬆政策或公共投資都無法提升消費者信心。

企業在減少成本的同時又不背負裁員的惡名,所以就往往大量僱傭非正式員工。一批靠打零工為生的「飛特族」在這樣的時代背景下誕生:這些人沒固定工作,只能到處打零工為生。這些人里有家庭主婦、有學生、有老年人。一邊是疲於生計的2000萬「飛特族」,一邊又是200萬年輕的「啃老族」。這就是日本的現狀:經濟不景氣,老人們占據著高層崗位,年輕人則越來越看不到希望。

在日本日益嚴重的人口老齡化現象已造成國內市場的萎縮、經濟的下滑、創新的停滯。人口的萎縮必將導致日本經濟的衰退,年輕人會由於不堪重負而選擇離開日本。李光耀正是據此預言:「中國的經濟總量將在2030年超過日本」。李光耀這一分析是完全正確的,只不過中國的發展速度比他預計的更快,所以中國的經濟總量在2010年就超越了日本,這比李光耀所預計的還提前了20年。

1993年NHK電視台的調查統計顯示:51%的受訪者認為不結婚也可以,而認為當然要結婚的只有45%。到了2008年認為不結婚也可以的人上升到了60%,而認為理所應當要結婚的人降到了35%。如果日本在未來不能有效解決人口老齡化、少子化的問題,那麼日本的衰落正如李光耀所說的那樣是不可避免的。如果我們把日本的衰落放在更為宏觀的歷史維度上就可以看得更為清晰。

歷史上西歐的葡、西、荷、英、法、德等國曾抓住歷史機遇實現率先崛起。這是因為這些國家抓住了大航海、文藝復興、啟蒙運動、工業革命等歷史機遇,從而得以利用技術和制度上的先發優勢彌補國家體量上的劣勢;然而隨著第二次工業革命的成果在全世界範圍內的擴散使美、俄這種具有大洲級體量的國家得以脫穎而出。當世界由轉型期轉向平穩發展的時期後決定各國實力強弱的首要因素已從創新變成了體量。

說到底新技術、新制度總是會在世界範圍內傳播的——正如英國發明的蒸汽機等產品必然是要在世界範圍內傳播開來的。新技術在全球範圍內的傳播使後起的國家儘管在技術層面可能仍與先進國家存在一定差距,然而這種差距的大大縮小使各國之間已不存在明顯的代差。這時擁有龐大規模體量的國家即使在技術上略微落後一些也完全可以通過質量不夠數量湊的模式彌補自己的短板缺陷。

如果我們將中等體量的西歐國家同美、中、俄這種洲級大國各自的人口、資源和工業生產能力加以比較就不難看出二者的巨大差距:1940年德國的總人口約7000萬、全年鋼產量為2150萬噸、發電量為630億千瓦時;此時尚未進入戰時狀態的美國的對應數字是1.32億、6070萬噸和1780億千瓦時;而在技術上落後於德國的蘇聯則為1.7億、1830萬噸和480億千瓦時。