狮城奇迹:新加坡的辉煌和隐患

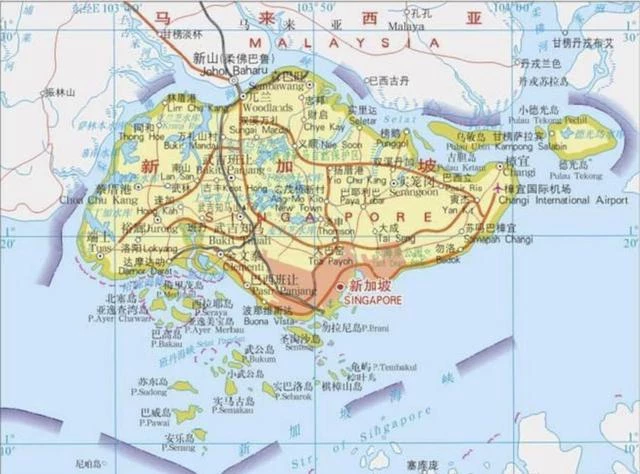

从地图上看,如果不是那个显眼的标注提醒了你,或许你很难不诧异于新加坡的体形之小。这个面积只有700余平方公里的袖珍小国,坐落于马来半岛的南端,扼守着马六甲海峡的出入口,因其得天独厚的地理优势与港口条件,汇集了全球四分之一的贸易货物,一直以来充当着崛起的亚洲与世界的纽带;而自其独点之日起,新加坡仿佛就踏上了快速发展的道路,不断取得新的令世界瞩目的成功。或许,称新加坡获得的转型与成就为奇迹也不为过。

新加坡既是一个城市,也是一个独立的国家,这种罕见的城市共和国的奇观既是阴差阳错的历史偶然,也在一定程度上体现其印证自身实力的必然。作为曾经大英帝国的海外属地,新加坡在东南亚被西方人赋予了无与伦比的战略意义。承其精髓,新加坡得以站在世界贸易的风口,吸引人口,革新技术,将产业结构由劳动转向资本与技术,但这一禀赋也为其与相邻地区之间的民族与文化冲突埋下了隐患。

在新的世界态势下,英国人并没能如愿地长久统治这片区域。随着珍珠港事件爆发,从中国香港到英属马来亚,再到印度尼西亚,整个亚洲西南角都被日本法西斯分子划为“大东亚共荣圈”的预定目标;日军悍然向英帝国横跨在东南亚的产业发起挑战,并于1942年入侵新加坡。

这是后起的民族国家对老牌资本主义列强发起的挑战,似乎结局对英国人来说已是明朗且利好的。在战争前期,日本人入侵东南亚的流言甚嚣尘上时,英国人对预期的胜利依然抱有很大的期望;尽管负责保卫新加坡的白思华中将深感焦虑,马来亚总督对此却不以为然,相信“日本人绝对不会踏上马来亚一步”,赫尔曼·戈林则更有把握地认为固若金汤的马来半岛足以抵抗日军“十八个月和五个师”。无论情况如何,日本人诉诸武力的行动对他们而言是措不及防的,虽然英国人组织了一定的抵抗,但终究还是为他们错误的战略以及环境、兵员数量上的劣势付出了惨重代价。随着最后一支西方军队在新加坡投降,整个马来亚都乖乖向日本人投降了。

此前日本人不仅在珍珠港犯下了臭名昭著的战争罪行,也即将证明他们在新的属地上也是同样的不受欢迎。对当地居民来说,无往而不胜的盎格鲁-撒克逊民族此时比之前任意时刻更加暴露无遗的脆弱,也更加无力去保护他们避免遭到肃清,新加坡的沦陷是他们血腥噩梦的开始。

日本人的肃清行动重创了马来世界,对马来人、印度人,尤其是对当地华侨群体,皆造成了不可估量的损害;日本人甚至肆意公开地向西方盟友施加羞辱,以向人们宣示英美霸权时代的终结以及新的秩序的确立。这是历史的一个转折,印证了新加坡本身的脆弱性,以及即使它处在一个强大帝国的保护下,它也依然脆弱不堪,同时这还预示了新加坡在日后争取独立的重要性。

直到1945年末,日本在盟国的联合夹击下四面楚歌,日本法西斯分子终于走向毁灭一途,英国当局才开始继续接管新加坡;然而彼时的大英帝国也已是江河日下,不复当年。随着各个殖民地独立运动的蓬勃发展,英国对新加坡的统治也于次年3月走向了寿终正寝。解放后的新加坡贫穷、混乱、疾病蔓延、百废待兴,于1963年正式加入了所谓的“马来西亚联邦”,其成员除了后来加入的新加坡,还包括马来亚、沙捞越、北婆罗州等九个马来王国。但由于联邦内部新加坡与其他成员之间不可调和的民族与文化差异,新加坡在两年后惨遭驱逐,不情不愿地宣布独立。

独立后的新加坡,其所面临的生存环境毫无希望且险象环生,毕竟它实在太渺小太脆弱了。它南面环海,北边则隔着一道浅浅的柔佛海峡与马来西亚相望;新加坡的主岛从一端到另一端,最长距离不超过过50公里,整个国家面积也只有719平方公里;无疑地,它也不会有任何一个城市所必需的腹地,更何况任何一个城市应有的工业、淡水、农场、污水处理厂、发电场等设施它也同样不够完备。这是一个真正的小国,而世界上能和这样渺小的地缘政治实体所等量齐观的国家也屈指可数,如何生存下来更是谈何容易。受制于其天然的地理环境,新加坡的面积只留给了新加坡人很小的回旋余地和试错空间,所以新加坡人比任何国家每一步都必须要走得格外小心,或许这就是李光耀总理在听闻马来分裂后无比悲痛的真实原因。

然而小国也有小国的优势,比如它具有其他国家所不可比拟的高度治理性和灵活性,而且对于这样一个充满悲伤且毫无希望的小岛而言,它除了放手实现全球化别无选择。独立后的新加坡恰逢其时,拥有一个最英明杰出的领导者和最富机遇的外部环境,通过主动降低自身税率引进海外资本与劳动力,通过革新自身的设施和行政架构以超越区域竞争对手,并使之更符合实际的国际贸易模式;而且因其小,新加坡更容易集中力量解决主要问题,并对各个阶层的政治利益作出审慎的决策,以及鼓励人民将英语作为通用语言,也因其小,执政党派也得以真正操控国家的杠杆,民众也会在自身脆弱感驱使下对政府的民主政策表现出更大程度的容忍和自觉性。所以,即使新加坡有一个不太乐观的起点,但它仍然实现了奇迹,让政治开明,让经济腾飞,并把自己成功建设成一个19世纪的全球贸易枢纽和自由港、一个繁荣向上的现代化国际大都市。

奇迹是需要不断维持的,更何况新加坡所实现的奇迹远比它预期的要好。对新加坡而言,其国土面积之小始终是自身面对未来所绕不过的问题。它的北边是马来西亚,南边是印度尼西亚,而夹杂在其中的新加坡就像一颗等待随时被碾碎的坚果;但新加坡更像在汹涌的海浪中前行的一艘小船,在不得不面对触目惊心的海浪时,它必须时刻保持警惕,并不断积累经验,以求平安生存;相反,巨轮会因为自身的体积庞大,装备坚固而掉以轻心,忽略身边潜在的威胁,我们都知道,闻名世界的巨轮泰坦尼克号就是因为骄傲于自身的庞大体积,不在意身边的危险而触礁沉没的;但是同样不容忽略的事实是,历史上曾经也有过成千上万的小船,抵挡不住风浪侵袭而被撕碎和葬身海底。对新加坡来说,这种威胁已经足够可怕了,所以新加坡仍要继续前行,不断抓住新的机遇,果断解决任何问题,不仅仅是为了奇迹,也是为了自身的生存。

不可否认的是,新加坡在过去做得确实很好。它的港口早已做好了迎接货柜的准备,而经济发展局更是敏捷而不遗余力地推动其海上保险业务的发展。借助于战后日本经济的复兴,以及世界对石油制品的不断需求,新加坡成功带动了本国经济的增长。1960年代,政府把注意力集中在制造行业,拓宽了国家市场,并为国民提供了大量的就业岗位,使得国民就业率得到大幅度的攀升;到了1980年代,新加坡又把敏锐的目光投向了更有价值的产业中,包括额外的科研与培训项目,并因此而制定了一套最为周到的高科技战略。“当我还是小孩子的时候,新加坡的人均收入和加纳一样。”一位教授在接受记者采访时曾说道,“但如今,新加坡的人均收入已经超过了英国。这不仅仅是一个关于经济成功的故事,还关乎婴儿死亡率的下降、预期寿命的提高、人民拥有自己的住所以及教育质量的提升。任何国家都无法与之相提并论。”政府的宏观调控再次不孚众望而大获成功,也给民众带来了极大的信心、希望与自豪的资本。

新加坡或许实现了最成功的经济全球化,而以下数据则是最确凿有力的证明。1965到1987年间,新加坡的对外贸易额平均达到国民生产总值(GNP)的三倍以上,与之相比,中国香港是1.67,中国台湾是0.89,而韩国的对外贸易总额则是其GNP的0.67倍,仅在亚洲这一带,新加坡就已无可辩驳摘得冠首。在1987年,东盟79%的贸易全部来自于新加坡所贡献,1987年也因此成为了新加坡的奇迹之年。

无法想见这个蕞尔小国会有多大的野心与潜力,但奇迹不会眷顾于不再适合它的人。在1985至1986年,新加坡遭遇了严重的经济衰退,其建筑和石油化工等关键产业发展严重放缓,新加坡一直以来经济强势增长势头也首次被迫逆转,相比之下,同片区域的“亚洲四小虎”反而加紧了追赶。这次可怕的危机不仅打破了新加坡无往不胜的神话,也揭示了政府在某一层面的管理作出了错误抉择。警示新加坡人民的不只有冰冷的失败,其实还有危险的自满。

新加坡的教育制度堪称成功,却也饱受批评。表面上看,新加坡的教育体系是世界一流的,新加坡国立大学(NUS)和南洋理工大学(NTU)简直一对互相映照的龙凤。在2015年的国际学生能力评估计划教育排行榜中,新加坡在全部的考核中—数学、科学和阅读—全部位列第一,以致其他国家纷纷效仿新加坡的教育模式,以期提高自己学校的学术表现,甚至长期以来都以新加坡的标准来衡量自身学术优异与否的试金石。实际上,新加坡对自己的教育事业并没有投入太多的资金,新加坡每年仅仅拿出自己GDP的3%用于支持教育建设,拿英国作比较,这个比例是6%,在瑞典则是8%。虽然国家看似并不太注重人才培养,但民间却涌动着一股股激烈竞争的热潮,而这种对学生严苛的环境无疑给新加坡的孩子背负上巨大的压力。早在千禧年间,就有人做过调查统计,新加坡的孩子除了在学校正常学习的时间以外,每天还要抽出3-8小时时间完成作业,而更高比例部分的学生在周末还要参加各种“提高班”,另一份报告则指出,新加坡的学生课业压力实在太大了,在8-12岁的孩子中,有三分之一曾因学习压力太大而有过轻生的念头。

尤其值得一提的是,新加坡的“课外辅导”行业蒸蒸日上,蔚为成风。在过去10年里,私人辅导业的产值由最初的6.5亿新元猛增至2016年的10亿新元以上,补习老师们的薪资高得惊人,令同行羡慕得泪流满面,以至会有许多正式进入编制的老师纷纷跳槽,转战教育辅导行业。而奉行教育精英主义的虎爸虎妈们,也相当愿意甚至恨不得把自己收入的大部分砸进孩子的辅导机构上;对中产阶级的父母来说,他们面对孩子的教育问题则相对容易多了,凭借自身雄厚的财力,可去供养孩子上更好的补习机构,为自己的孩子挤掉更多的竞争者。然而结果是,学生只会频繁地早出晚归,学习压力也越来越大,除了被动接受课堂上的知识以外,对其他课外阅读、运动都兴趣寥寥;除了熟练地做完考卷以外,也鲜有任何生动的想像力被激发出来;而对为人父母来说,孩子的教育变得越来越像家长之间的军备竞赛,也越来越加重家庭的经济负担。这样的教育,虽然在绝对的成绩上或许有所成功,但也一定是毫无乐趣可言的。

需要明确的是,这个瞬息万变的世界,并不是十分需要枯燥的学习者;最有活力的未来,比以往任何时候都更向青睐知识分子的想像力、主动性与创造性。正如我们所看到的,想像力与创造力才是智能电脑与机器人无法取代人类的最终理由,而一个紧张又单调的人生则是不可想像的。诚然,新加坡就像其他任何一个国家那样,在各行各业各个方面都无比需要数学知识和人才,但那只会拓宽知识应用的广度,而不会拔高人类探索未知历程的深度。一个小国的格局不足以代表世界的格局,世界不会主动融入到小国曾经取得的辉煌当中,但一定会淘汰落后的后者,或者说,这就是新加坡教育模式的缺陷之一。世界需要的是那些真正热爱教育、热爱科学的人才,因为他们会享受学习的过程,也愿意终身学习,并不断提高自身的专业技能,以主动适应和奉献于未来的世界。

现代的新加坡,认识到这一点后,也确实在现行的教育问题上作出了一定的努力与改变。如今国家开始提倡“少教多学”口号,并采取了相关措施,以帮助青年一代从高压考试中解放出来,赋予他们在学习活动中更多的个人时间和发言权。而为了提高全民阅读率,降低阅读门槛,新加坡又颇为用心地面向民众在市场上推行出新的读书活动,只需支付10新元即可挑走你所选择的任意“车票书”,以此来鼓励民众多读书,读好书,而不是把闲瑕之余消耗在手机、平板屏幕上的超短文字上。面向未来,新加坡人心里或许已经有了个实实在在的底,当下时兴的STEM理念不仅倡导培养学生科学(Science)和数学(Math)专业特长,还提出技术(Technology)与工程(Engineering)素养也同样必不可少,至少这与提倡人的全面发展理念更为接近了。新加坡不会白白浪费任何一个人的能力,这种方针固然是好,然而在过去的教育模式下培养的或许可称之为“错误的人才”,但究竟它所提出的完善方案是否真实有效,新加坡仍有一段很长的路要走。

新加坡的工业园地主要集中在其西南部的裕廊岛上。那里环境嘈杂,路面泥泞,有笨重的货车隆隆行驶,外海里轮船穿梭往来,重型机械和烟囱四处林立,里面满是机油和化学品散发出来的浓重味道,这就是裕廊工业区给世界的惯有印象:脏、乱,对外人似乎也不友好,自然是当地人的步行禁区。在工业区里面,穿着掉色工作服的工人可不会主动向你打招呼,他们只是勤勤恳恳地工作,在休息时候自顾自地蹲著抽著旱烟,或者在下班后拎着一手提袋的咖啡牛奶,神色匆匆地赶向宿舍,并早点入睡,因为明天依旧是重新忙碌的一天。

尽管裕廊岛没有外人想像的那么干净、整洁和友好,但它却是整个国家的关键所在。裕廊工业区里随处可见丢弃的螺丝螺母,裕廊岛就像这些上了油的金属部件,也许它并不起眼,上面或许还沾了点灰尘,即使未来会是无声的、清洁的,但螺母也一定必不可少。如果说新加坡就像一台性能优异的小轿车,那么裕廊工业区就是一台毫无怨言的发动机,没有发动机的正常工作,也就不会将汽车带到现在的位置上来。

在新加坡,几乎寸土为金。即使会有天然的地理条件限制着这个国家小到不能再小的版图,新加坡人仍然有自己的办法去改变现状。填海造陆计划或许听起来十分魔幻,但在新加坡人看来,这恰恰意味着一种符合它体积大小的雄心。沙子是一种资源,是填海的混凝土中占比最大的要素,新加坡有着全世界最高沙子人均需求量,约为每人每年5.4吨,但像沙子这类填海造陆的材料很难从本土生产出来,所以在新加坡还没把自己打造成“知识经济”前,就已成为了闻名世界的沙子进口国。新加坡的版图也不是一成不变的,似乎想用一国之力迷惑住描绘它的制图者。从其独立之初,国家就启动了第一个东海岸的“大垦荒工程”,这项工程总共为新加坡增加了约十五平方公里的可用土地;到1965年,新加坡已拥有581.5平方公里的占地面积;到2015年,这一数字已经扩展到719.7平方公里,且依然呈逐年增加的态势;截止到今天,新加坡的国土面积比其独立前多了近四分之一,如今的实马高岛以及前面所提到的裕廊岛,都是新加坡人民热情填海造陆行动所留下的宝贵遗产。