众所周知,新加坡是世界上华人最多的国家,并且新加坡华人的籍贯相当繁杂,也趋于多样化,大体来说,新加坡华人会根据自己所属的汉语方言、民系、语言文化组、籍贯或祖籍做归类。

(维基百科关于新加坡华人汉语方言人口的结构统计图)

大多数的新加坡华人源自于中国南方,尤其主要是来自福建,再来是广东和海南省。福建人(闽南人),潮州人和广东人涵盖了新加坡华人人口的四分之三,其余的四分之一由19个方言群组成。

这些华人一般称为“新加坡本地华人”,是十九和二十世纪前半叶从中国南方移民来新加坡的华人后裔(第一波和第二波移民浪潮)。20世纪末至21世纪初,出现了从中国各地区移民来新加坡的第三波移民浪潮。

闽人移居新加坡的历史,可溯自14世纪。移民中以泉州、漳州、福州府属县之人士居多。当时福建帮内的主要领导成员,大都是从马六甲移居新加坡的漳州和泉州的商人,人口众多,财力也居于各帮之上,凭借着这两项优势,振兴与建供本帮同仁祭祀、聚传的寺庙,成了他们增强地缘凝聚力的主要形式。比如在新加坡成立历史最为久远也是在当地华人心目中较有地位的华人社群组织——新加坡福建会馆。

新加坡福建会馆是新加坡一间文化兼教育机构。该机构于1840年以推广教育、社会福利及保留新加坡和东南亚华人的华文和华族文化为宗旨而创立。根据2014年的统计报告,拥有约5000名会员的福建会馆,是新加坡最具规模的会馆。

福建会馆历史溯源

1839年,闽人在先驱陈笃生、薛佛记等人的领导下,在草莽和港口之间的直落亚逸街兴建奉祀天后和观音的天福宫, 闽帮领导中心于1840年天福宫建成后迁移到该庙。

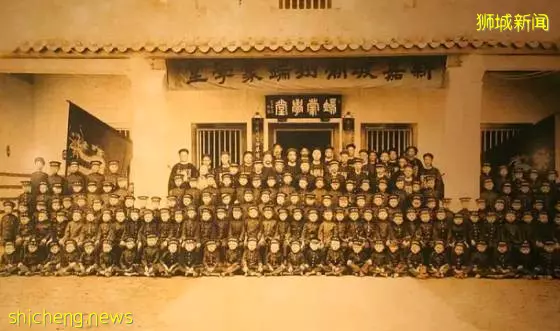

1860年成立初期的福建会馆,附设于天福宫内。先驱的领导有陈笃生、陈金钟和陈武烈等。1915福建会馆获华民政务司署批准为豁免注册的社团,当时称为“天福宫福建会馆”。

1929年陈嘉庚当选为福建会馆总理,他集中全力改组福建会馆,扩大组织,将会馆组织由董事制改成委员制,全面的照顾闽人的福利,特别是在教育方面。

二战后,会馆为了鼓励子女接受教育,于1947年复办前南侨师范为南侨女中附设小学部。1937年会馆注册为非盈利有限公司, 定名为“新加坡福建会馆”。

1949年陈六使接任福建会馆第十届主席,直至1972年7月辞职为止, 前后共22年。1954年陈六使与李光前带头各捐献20万元,在天福宫对面戏台地段建福建会馆大厦。1955年福建会馆大厦落成,除了供会馆使用外,亦作为爱同和崇福两校的教学场所。鉴于民间儿童失学情况严重,由当时的主席陈六使大力发动,加上常务委员李光前在经济上的鼎力支持, 会馆于1953年5月又创立了光华学校。

1953年1月16日在福建会馆执监联席会议上,陈六使建议捐献云南园土地500英亩, 以创办南洋大学。经过三年的积极筹办,南洋大学于1956年3月开学。

1972年黄祖耀接任第21届主席,蝉联19任主席。在他任期内,福建基金于1977年7月2日正式注册成立。2005年会馆举行大厦落成、天福宫修复竣工及会馆落成三庆大典。

(未重建前天福宫旧址)

(如今香火繁盛的天福宫)

2010年署理会长蔡天宝接任第40届会长。2012年举行第七届世界福建同乡恳亲大会及创办福建会馆文化学院。2015年庆祝福建会馆创会175周年。2018年陈精毅接任第43届会长。

福建会馆是新加坡宗乡联合总会主要发起会馆之一。会馆所有理事及组员皆属义务性质。会员人数逐年增加。会馆章程在2002年及2011年先后作了修订,分设监理会、理事会及名誉理事,使会馆能更有效地服务会员及社会大众,为广大社群谋福利。

福建会馆对于新加坡华人教育事业的贡献

在殖民地时代,由于殖民当局对华校教育采取放任政策,客观上给了福建会馆发挥其文化教育功能以政策环境。由此,福建会馆兴资办学,开展华校教育,文化教育功能随之兴起。

二战后,福建会馆又积极复办属校、建新校,恢复华校教育。随着新加坡的自治与独立,新加坡华人的国家认同随之转向,政府开始实行双语教育,改革教育管理体制。在宏观的社会变迁与微观的教育政策的双重作用下,福建会馆的文化教育功能趋于式微。

进入80年代,随着冷战结束与中国的崛起,加之双语教育所产生的一系列社会问题,新加坡政府开始转向支持华语教育,鼓励多元民族文化,福建会馆因此迎来新的发展契机。为适应新形势,福建会馆在组织结构、人员构成、收入来源等方面进行变革,在文化教育功能上成功实现了新的转型。

当代新加坡福建会馆根据会馆与属校关系的变化,及时调整角色定位,在既定政策范围内充分发挥其文化教育功能。为改善办学环境,会馆兴资进行属校建设,包括校园硬件建设与华文师资的软件建设。

在华族华语教育方面,会馆通过举办五校小学生华文作文比赛、设立福建会馆文学奖、举办华文学习营、联合宗乡社团举办华文华语比赛等方式对学生进行华语教育。

在华族文化教育方面,会馆通过设立福建会馆文化艺术奖学金、增加属校传统文化课程、利用文化艺术团开展学习交流、组织浸儒游学活动、举办孔子诞辰日常年颁奖礼、进行节庆教育等方式对学生进行华族文化教育。

福建会馆当代的文化教育功能对华族语言的延续、华族文化的传承有着重要意义,扮演着相传薪火的角色。

福建会馆下属各学校简介

道南学校

道南学校创立于1906年,是本地早期闽南社群创办的学府之一。它优异的学业成绩和表现使它在1990年成为特选小学;从1996年开始提供高才班课程;2009年首次荣获教育部的“优异学校奖”;2013至2015年进行大规模增建工程,以落实教育部的“小学教育检讨及执行委员会(PERI)” 计划——全面实行单班制。

学校官网: https://taonan.moe.edu.sg/

爱同学校

爱同学校成立于1912年。1950年开始接受女生报读。多年来,爱同学校的学生曾多次获颁总理书籍奖。它于1989年成为首批晋升为特选小学的学校之一;2008年首次荣获教育部的“优异学校奖”;2011年荣登教育部小学离校考试“成绩大跃进”的榜上;2013至2015年进行大规模增建工程,以落实教育部的“小学教育检讨及执行委员会(PERI)”计划——全面实行单班制。

学校官网:https://aitong.moe.edu.sg/

崇福学校

早在女生不能和男生拥有平等待遇的年代里,福建会馆已经率先为女生提供受教育的机会。1915年,福建会馆成立了属下第一间女子学校——崇福女校。目前,学校已更名为崇福学校。崇福学校在课外辅助活动——中国戏曲方面表现卓越。2007年首次荣获教育部的 “优异学校奖” 。学校于2012年全面实行单班制。

学校官网:https://chongfu.moe.edu.sg/

南侨中学&南侨小学

1941年,福建会馆为了应付师资短缺的问题而开办了南侨师范学校;1942年因二战爆发而停办。1947年战后复员,福建会馆董事部决定不再继办南侨师范,改办南侨女子中学,附设小学部。2001年,南侨迁校盛港,中学部和小学部正式分成南侨中学和南侨小学两校。南侨小学于2011年荣获教育部委任为“未来学校 (FutureSchools@Singapore) ”。南侨中学于2012年1月起成为特选学校。

南侨中学官网:https://nchs.edu.sg/

南侨小学官网:http://www.ncps.moe.edu.sg/

光华学校

福建会馆为了二战后,让更多适龄儿童能够接受教育而于1953年创办了光华学校。学校原本以李光前先生的名字命名,但后来在他的意愿下改名为光华学校。光华于1992年晋升为特选小学。2008年首次荣获教育部的 “优异学校奖”。学校华乐团在每年的新加坡青年节活动中荣获无数荣誉。学校于2012年完成了教育部的“更新重建和改善工程(PRIME)”。

学校官网:https://www.konghwa.moe.edu.sg/

据悉,在今年新加坡小一的2B阶段中,学额竞争最激烈的当属福建会馆下属的道南学校。光申请人数就是固定学额的2.8倍之多,和去年同阶段相比,今年有24个小学处于供不应求的现状。