眾所周知,新加坡是世界上華人最多的國家,並且新加坡華人的籍貫相當繁雜,也趨於多樣化,大體來說,新加坡華人會根據自己所屬的漢語方言、民系、語言文化組、籍貫或祖籍做歸類。

(維基百科關於新加坡華人漢語方言人口的結構統計圖)

大多數的新加坡華人源自於中國南方,尤其主要是來自福建,再來是廣東和海南省。福建人(閩南人),潮州人和廣東人涵蓋了新加坡華人人口的四分之三,其餘的四分之一由19個方言群組成。

這些華人一般稱為「新加坡本地華人」,是十九和二十世紀前半葉從中國南方移民來新加坡的華人後裔(第一波和第二波移民浪潮)。20世紀末至21世紀初,出現了從中國各地區移民來新加坡的第三波移民浪潮。

閩人移居新加坡的歷史,可溯自14世紀。移民中以泉州、漳州、福州府屬縣之人士居多。當時福建幫內的主要領導成員,大都是從馬六甲移居新加坡的漳州和泉州的商人,人口眾多,財力也居於各幫之上,憑藉著這兩項優勢,振興與建供本幫同仁祭祀、聚傳的寺廟,成了他們增強地緣凝聚力的主要形式。比如在新加坡成立歷史最為久遠也是在當地華人心目中較有地位的華人社群組織——新加坡福建會館。

新加坡福建會館是新加坡一間文化兼教育機構。該機構於1840年以推廣教育、社會福利及保留新加坡和東南亞華人的華文和華族文化為宗旨而創立。根據2014年的統計報告,擁有約5000名會員的福建會館,是新加坡最具規模的會館。

福建會館歷史溯源

1839年,閩人在先驅陳篤生、薛佛記等人的領導下,在草莽和港口之間的直落亞逸街興建奉祀天后和觀音的天福宮, 閩幫領導中心於1840年天福宮建成後遷移到該廟。

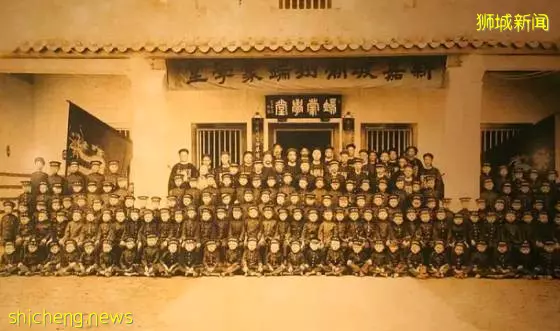

1860年成立初期的福建會館,附設於天福宮內。先驅的領導有陳篤生、陳金鐘和陳武烈等。1915福建會館獲華民政務司署批准為豁免註冊的社團,當時稱為「天福宮福建會館」。

1929年陳嘉庚當選為福建會館總理,他集中全力改組福建會館,擴大組織,將會館組織由董事制改成委員制,全面的照顧閩人的福利,特別是在教育方面。

二戰後,會館為了鼓勵子女接受教育,於1947年復辦前南僑師範為南僑女中附設小學部。1937年會館註冊為非盈利有限公司, 定名為「新加坡福建會館」。

1949年陳六使接任福建會館第十屆主席,直至1972年7月辭職為止, 前後共22年。1954年陳六使與李光前帶頭各捐獻20萬元,在天福宮對面戲台地段建福建會館大廈。1955年福建會館大廈落成,除了供會館使用外,亦作為愛同和崇福兩校的教學場所。鑒於民間兒童失學情況嚴重,由當時的主席陳六使大力發動,加上常務委員李光前在經濟上的鼎力支持, 會館於1953年5月又創立了光華學校。

1953年1月16日在福建會館執監聯席會議上,陳六使建議捐獻雲南園土地500英畝, 以創辦南洋大學。經過三年的積極籌辦,南洋大學於1956年3月開學。

1972年黃祖耀接任第21屆主席,蟬聯19任主席。在他任期內,福建基金於1977年7月2日正式註冊成立。2005年會館舉行大廈落成、天福宮修復竣工及會館落成三慶大典。

(未重建前天福宮舊址)

(如今香火繁盛的天福宮)

2010年署理會長蔡天寶接任第40屆會長。2012年舉行第七屆世界福建同鄉懇親大會及創辦福建會館文化學院。2015年慶祝福建會館創會175周年。2018年陳精毅接任第43屆會長。

福建會館是新加坡宗鄉聯合總會主要發起會館之一。會館所有理事及組員皆屬義務性質。會員人數逐年增加。會館章程在2002年及2011年先後作了修訂,分設監理會、理事會及名譽理事,使會館能更有效地服務會員及社會大眾,為廣大社群謀福利。

福建會館對於新加坡華人教育事業的貢獻

在殖民地時代,由於殖民當局對華校教育採取放任政策,客觀上給了福建會館發揮其文化教育功能以政策環境。由此,福建會館興資辦學,開展華校教育,文化教育功能隨之興起。

二戰後,福建會館又積極復辦屬校、建新校,恢復華校教育。隨著新加坡的自治與獨立,新加坡華人的國家認同隨之轉向,政府開始實行雙語教育,改革教育管理體制。在宏觀的社會變遷與微觀的教育政策的雙重作用下,福建會館的文化教育功能趨於式微。

進入80年代,隨著冷戰結束與中國的崛起,加之雙語教育所產生的一系列社會問題,新加坡政府開始轉向支持華語教育,鼓勵多元民族文化,福建會館因此迎來新的發展契機。為適應新形勢,福建會館在組織結構、人員構成、收入來源等方面進行變革,在文化教育功能上成功實現了新的轉型。

當代新加坡福建會館根據會館與屬校關係的變化,及時調整角色定位,在既定政策範圍內充分發揮其文化教育功能。為改善辦學環境,會館興資進行屬校建設,包括校園硬體建設與華文師資的軟體建設。

在華族華語教育方面,會館通過舉辦五校小學生華文作文比賽、設立福建會館文學獎、舉辦華文學習營、聯合宗鄉社團舉辦華文華語比賽等方式對學生進行華語教育。

在華族文化教育方面,會館通過設立福建會館文化藝術獎學金、增加屬校傳統文化課程、利用文化藝術團開展學習交流、組織浸儒遊學活動、舉辦孔子誕辰日常年頒獎禮、進行節慶教育等方式對學生進行華族文化教育。

福建會館當代的文化教育功能對華族語言的延續、華族文化的傳承有著重要意義,扮演著相傳薪火的角色。

福建會館下屬各學校簡介

道南學校

道南學校創立於1906年,是本地早期閩南社群創辦的學府之一。它優異的學業成績和表現使它在1990年成為特選小學;從1996年開始提供高才班課程;2009年首次榮獲教育部的「優異學校獎」;2013至2015年進行大規模增建工程,以落實教育部的「小學教育檢討及執行委員會(PERI)」 計劃——全面實行單班制。

學校官網: https://taonan.moe.edu.sg/

愛同學校

愛同學校成立於1912年。1950年開始接受女生報讀。多年來,愛同學校的學生曾多次獲頒總理書籍獎。它於1989年成為首批晉升為特選小學的學校之一;2008年首次榮獲教育部的「優異學校獎」;2011年榮登教育部小學離校考試「成績大躍進」的榜上;2013至2015年進行大規模增建工程,以落實教育部的「小學教育檢討及執行委員會(PERI)」計劃——全面實行單班制。

學校官網:https://aitong.moe.edu.sg/

崇福學校

早在女生不能和男生擁有平等待遇的年代裡,福建會館已經率先為女生提供受教育的機會。1915年,福建會館成立了屬下第一間女子學校——崇福女校。目前,學校已更名為崇福學校。崇福學校在課外輔助活動——中國戲曲方面表現卓越。2007年首次榮獲教育部的 「優異學校獎」 。學校於2012年全面實行單班制。

學校官網:https://chongfu.moe.edu.sg/

南僑中學&南僑小學

1941年,福建會館為了應付師資短缺的問題而開辦了南僑師範學校;1942年因二戰爆發而停辦。1947年戰後復員,福建會館董事部決定不再繼辦南僑師範,改辦南僑女子中學,附設小學部。2001年,南僑遷校盛港,中學部和小學部正式分成南僑中學和南僑小學兩校。南僑小學於2011年榮獲教育部委任為「未來學校 (FutureSchools@Singapore) 」。南僑中學於2012年1月起成為特選學校。

南僑中學官網:https://nchs.edu.sg/

南僑小學官網:http://www.ncps.moe.edu.sg/

光華學校

福建會館為了二戰後,讓更多適齡兒童能夠接受教育而於1953年創辦了光華學校。學校原本以李光前先生的名字命名,但後來在他的意願下改名為光華學校。光華於1992年晉升為特選小學。2008年首次榮獲教育部的 「優異學校獎」。學校華樂團在每年的新加坡青年節活動中榮獲無數榮譽。學校於2012年完成了教育部的「更新重建和改善工程(PRIME)」。

學校官網:https://www.konghwa.moe.edu.sg/

據悉,在今年新加坡小一的2B階段中,學額競爭最激烈的當屬福建會館下屬的道南學校。光申請人數就是固定學額的2.8倍之多,和去年同階段相比,今年有24個小學處於供不應求的現狀。