说到新加坡,很多中国人的第一反应就是“小”。

因为跟中国的幅员辽阔相比,新加坡真的不算大,新加坡当局也一直知晓这个问题的严重性。

因此,新加坡一直致力于一直顶着各方压力持续填海造陆,而且速度还很疯狂。

有专家表示,随着技术的提升,预估新加坡每10年就能造一个澳门面积,也就是32.9平方公里。

近期,新加坡又公布了一项填海造陆计划——长岛计划。

01 拟填海兴建的“长岛”

国家发展部长李智星期二(11月28日)为一场介绍改善东海岸公园环境和植树活动致辞时,宣布长岛发展计划。

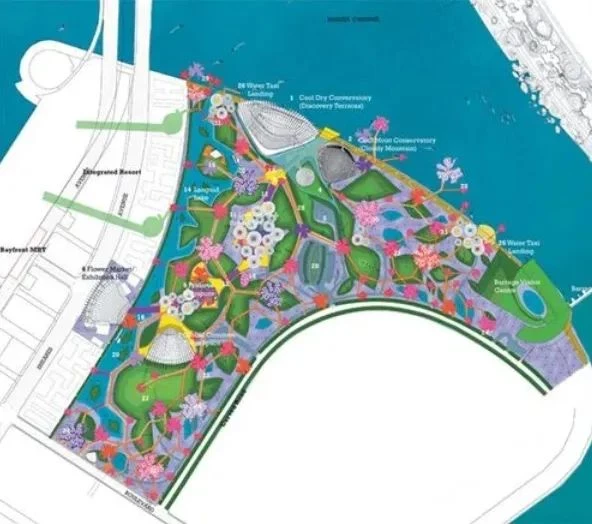

根据初步构想,长岛将由三块填海土地组成,它们会高于现有土地。一字排开形成一个“岛链”,从滨海堤坝延伸至丹那美拉渡轮码头,横跨东海岸公园,总长约18公里。长岛将建在东海岸公园外的海域,与公园平行,两者之间的水域则会形成新加坡第18个蓄水池。

填海新增的土地可用来兴建住宅、发展服务和娱乐设施等,以及为东海岸公园增添20公里的滨水公园,把现有的滨水区长度拉长多两倍。

02 应对全球变暖

新加坡之所以如此急迫的推进填海造陆计划,可能是为了应对全球变暖。

据专家推测,到2100年,全球变暖可能会导致海平面上升1米。再加上可能出现的涨潮和海上风暴的危险,预计海平面会上升4米-5米。

仅仅这不到5米的涨幅,就足以淹没新加坡的三分之一的国土面积。

因此,新加坡将在市区的东海岸、西北海岸、和裕廊岛等三个高危地区实施海岸防护计划,这其中包括防波堤、土堤、建造圩田,以及红树林等自然防护。

填海出来的土地不仅可以用于保护居民安全,还可以用来建造更多公共设施满足居民需要。

不仅如此,新加坡还在学习如何加强地方在海岸和洪水管理方面的能力和专业知识,以求更好地应对全球变暖后带来的突发影响。

03 50年扩大了25%的国土面积

1965年新加坡刚刚成立时, 国土面积为581.5平方千米。到2015年,50年时间里,新加坡填海造路面积约为140平方千米,增加了25%的国土面积。

1970以前

新加坡受当时技术的影响,填海造陆的面积规模较小, 填海造陆为76.8平方千米 ,这时填海造陆技术相对简陋粗暴。

1970-1980

新加坡对土地需求不断上涨,技术开始提升, 填海造陆为369平方千米,超过了中国澳门面积。

1980-1990

新加坡对土地需求不断上涨,快速增长过程中,技术出现漏洞,所以填海造陆规模降低, 填海造陆为69.2平方千米, 但填海区域相对集中。

1990-2000

新加坡经历海岸侵蚀,淤泥等自然环境的破坏,填海造陆相对缓慢,技术开始提升, 填海造陆为59.8平方千米 。这时规模降低,主要集中于西海岸地区,填海技术功能趋向多元化。

2000-2010

新加坡填海造路的速度成爆发式增长,填海造陆为768.2平千米。这时规模降低,主要集中于西海岸地区,填海技术功能趋向多元化。

我们熟知的新加坡樟宜机场,滨海湾花园和裕廊岛工业区同样是填海造陆的产物。

新加坡的樟宜机场一共填海造陆高达870公顷,约占樟宜机场总面积的67%。相当于整个新加坡樟宜机场面积的2/3都是填海造陆得来的。

新加坡这几十年的地图对比,可以看出滨海湾花园在十数年前还是一片海洋。详细来说,占地约101公顷的新加坡金沙酒店与滨海湾花园,都是填海造陆的产物。

不仅如此,新加坡还花了近10年时间将亚逸查湾岛、北塞岛、梅里茂岛、亚逸美宝岛、沙克拉岛、巴高岛和西拉耶岛等7个小岛通过填海连成了一个大岛,也就是今天新加坡的最大炼油中心——裕廊岛工业区。

这个热带岛国的国民们,带着先辈们永不服输的精神为自己创造了土地,创造了一个又一个堪称“奇迹”的新加坡繁荣。