說到新加坡,很多中國人的第一反應就是「小」。

因為跟中國的幅員遼闊相比,新加坡真的不算大,新加坡當局也一直知曉這個問題的嚴重性。

因此,新加坡一直致力於一直頂著各方壓力持續填海造陸,而且速度還很瘋狂。

有專家表示,隨著技術的提升,預估新加坡每10年就能造一個澳門面積,也就是32.9平方公里。

近期,新加坡又公布了一項填海造陸計劃——長島計劃。

01 擬填海興建的「長島」

國家發展部長李智星期二(11月28日)為一場介紹改善東海岸公園環境和植樹活動致辭時,宣布長島發展計劃。

根據初步構想,長島將由三塊填海土地組成,它們會高於現有土地。一字排開形成一個「島鏈」,從濱海堤壩延伸至丹那美拉渡輪碼頭,橫跨東海岸公園,總長約18公里。長島將建在東海岸公園外的海域,與公園平行,兩者之間的水域則會形成新加坡第18個蓄水池。

填海新增的土地可用來興建住宅、發展服務和娛樂設施等,以及為東海岸公園增添20公里的濱水公園,把現有的濱水區長度拉長多兩倍。

02 應對全球變暖

新加坡之所以如此急迫的推進填海造陸計劃,可能是為了應對全球變暖。

據專家推測,到2100年,全球變暖可能會導致海平面上升1米。再加上可能出現的漲潮和海上風暴的危險,預計海平面會上升4米-5米。

僅僅這不到5米的漲幅,就足以淹沒新加坡的三分之一的國土面積。

因此,新加坡將在市區的東海岸、西北海岸、和裕廊島等三個高危地區實施海岸防護計劃,這其中包括防波堤、土堤、建造圩田,以及紅樹林等自然防護。

填海出來的土地不僅可以用於保護居民安全,還可以用來建造更多公共設施滿足居民需要。

不僅如此,新加坡還在學習如何加強地方在海岸和洪水管理方面的能力和專業知識,以求更好地應對全球變暖後帶來的突發影響。

03 50年擴大了25%的國土面積

1965年新加坡剛剛成立時, 國土面積為581.5平方千米。到2015年,50年時間裡,新加坡填海造路面積約為140平方千米,增加了25%的國土面積。

1970以前

新加坡受當時技術的影響,填海造陸的面積規模較小, 填海造陸為76.8平方千米 ,這時填海造陸技術相對簡陋粗暴。

1970-1980

新加坡對土地需求不斷上漲,技術開始提升, 填海造陸為369平方千米,超過了中國澳門面積。

1980-1990

新加坡對土地需求不斷上漲,快速增長過程中,技術出現漏洞,所以填海造陸規模降低, 填海造陸為69.2平方千米, 但填海區域相對集中。

1990-2000

新加坡經歷海岸侵蝕,淤泥等自然環境的破壞,填海造陸相對緩慢,技術開始提升, 填海造陸為59.8平方千米 。這時規模降低,主要集中於西海岸地區,填海技術功能趨向多元化。

2000-2010

新加坡填海造路的速度成爆髮式增長,填海造陸為768.2平千米。這時規模降低,主要集中於西海岸地區,填海技術功能趨向多元化。

我們熟知的新加坡樟宜機場,濱海灣花園和裕廊島工業區同樣是填海造陸的產物。

新加坡的樟宜機場一共填海造陸高達870公頃,約占樟宜機場總面積的67%。相當於整個新加坡樟宜機場面積的2/3都是填海造陸得來的。

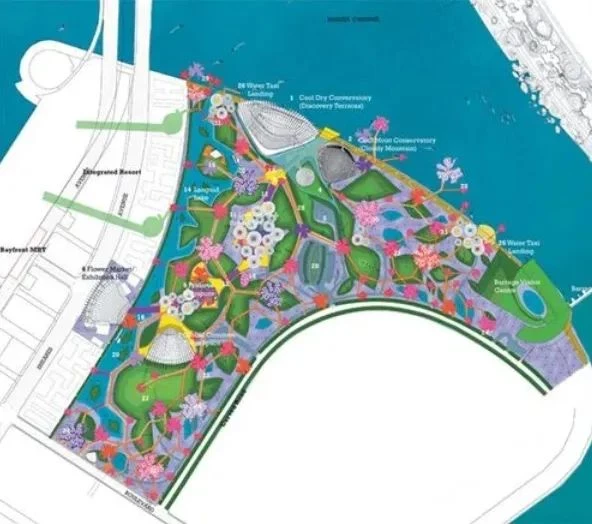

新加坡這幾十年的地圖對比,可以看出濱海灣花園在十數年前還是一片海洋。詳細來說,占地約101公頃的新加坡金沙酒店與濱海灣花園,都是填海造陸的產物。

不僅如此,新加坡還花了近10年時間將亞逸查灣島、北塞島、梅里茂島、亞逸美寶島、沙克拉島、巴高島和西拉耶島等7個小島通過填海連成了一個大島,也就是今天新加坡的最大煉油中心——裕廊島工業區。

這個熱帶島國的國民們,帶著先輩們永不服輸的精神為自己創造了土地,創造了一個又一個堪稱「奇蹟」的新加坡繁榮。