枪击案发生后的几个小时,#StopAsianHate被推上Twitter的热门话题榜。

屠杀事件一经报道出来后,便瞬间在全美范围内掀起了反亚裔歧视的大规模游行。

这些群情激愤的抗议者们,在美国各地举起“Stop Asian Hate”标语牌开始了游行示威。

其实比起这种看得见的暴力、看不见的隐性歧视更为致命也更为伤人。

曾经在美国生活了20多年,脱口秀明星黄西就曾经回忆:

赴美留学之初,有大学教授戏称“中国科技落后是因为汉字难写,大家把时间花在写汉字上”。

步入职场后,黄西工作勤恳认真,一段时间内是公司唯一拿到专利的员工。

但即便如此,白人员工一毕业就被提拔到更高的职位,而每逢裁员,他看见约70%比例都是亚裔。

就算是土生土长的亚裔,也或多或少经历过从小被称呼侮辱性外号。

上大学受“种族配额”制影响,也就是说亚裔必须比其他族裔分数高出许多才有机会进入同一所大学。

黄西直言:“种族偏见充斥在美国社会的每一个角落。”

新加坡也有“隐性歧视”吗?

很多海外华人对于脱衣服的亚裔官员黄利抱着同理心。

移民到一个新的国家,努力融入而不被认同,是所有新移民的噩梦。

同样作为移民国家的新加坡,有华人为主的四大种族。

官方在倡导种族和谐方面做得很好,比如我们经常提到的,种族和谐日、庆祝各种族的新年,对于举报种族歧视事件也很重视。

但是,有一种“隐性歧视”或者说偏见,悄悄存在于本地人和新移民之间。

2016年有个调查,新加坡人最不喜欢与新移民在婚娶、倾诉个人问题和生意管理方面有关联。

当时仅一半受访者表示,会邀请新移民到家中用餐。

但介于66%至90%的受访新加坡人指出,会邀请不同种族的新加坡人,到家里用餐。

这个调查也显示,新加坡对不同种族的本地人接受度,比对新移民的接受度更大。

说歧视可能算不上,但是不少在新加坡的中国人,多多少少受过一些“委屈”。

2018年有个网传视频显示,一名在新加坡餐馆工作的中国女服务员,因为不会说英语,被一当地人用英文训斥。

“你应该说英语,不应该让我说中文。”

“You should speak English. Don't ask me to speak Mandarin, OK?”

“这是我的国家,我是新加坡人。”

“This is my country,I am Singaporean.”

你如果不会说英文,就“go back to your country”(回你自己国家去吧)

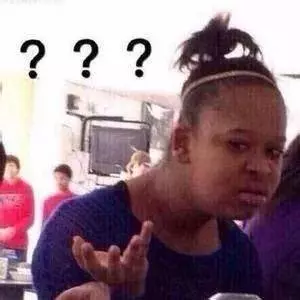

2018年还有一个疯传的视频,一名中国男子搭乘地铁时,遭到另一名新加坡人当众不停飙骂超过数分钟。

过程被人录下,视频随即在网上疯传

一名新加坡当地男子,对一名中国客工多次人身攻击,语言粗俗不堪入目。

(图源:观察者网)

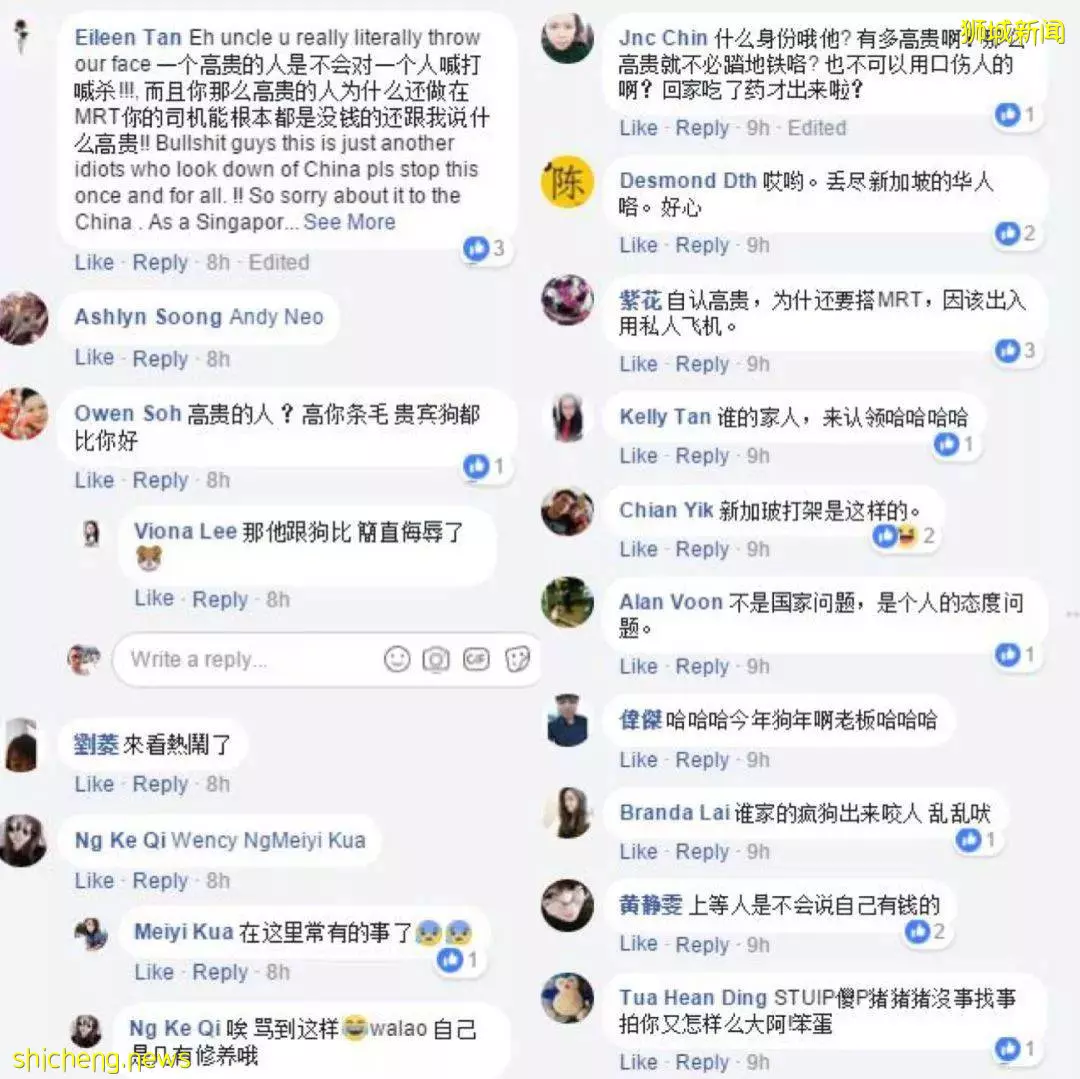

不过值得庆幸的是,有路人伸出援手,阻止这个疯狂的男人谩骂。

事后,网上对于这位男子的批评也是如潮水一般涌来。

(评论图源:FB)

还有一些“歧视”不会出现在日常生活中,在网上却显露无疑。

本地人对于中国人的一些称呼听起来不是那么让人舒服:

Ah Tiong 这个词来源于中文发音的“阿中”,简单来说就是对中国人、华人的轻蔑称呼。

PRC 这个词一般指中国大陆,因为本地华人也叫Chinese,所以网络上逐渐用PRC指代中国人。

不过而且随着这两年新加坡来自中国的高素质移民越来越多,很多中国品牌进驻新加坡,的在新加坡取得了成功。

本地人对于中国人的偏见在逐渐消弭。

前几年那些歧视事件这两年比较罕见了。

仔细想想,这个世界的偏见无处不在:

本地人对于外地人的偏见

本族人对于异族人的偏见

学历高的对于学历低的偏见

甚至高薪对低薪收入者的偏见等等

甚至有“你叫我PRC,我叫你坡县”,这种相互的偏见。 (曾有本地网友留言投诉,认为“坡县”这个称呼把新加坡说得像是中国的一个县。)

如何防止这种偏见演变成歧视,防止歧视再演变成攻击,官方的态度就很关键了。

新加坡在这方面做得还不错。

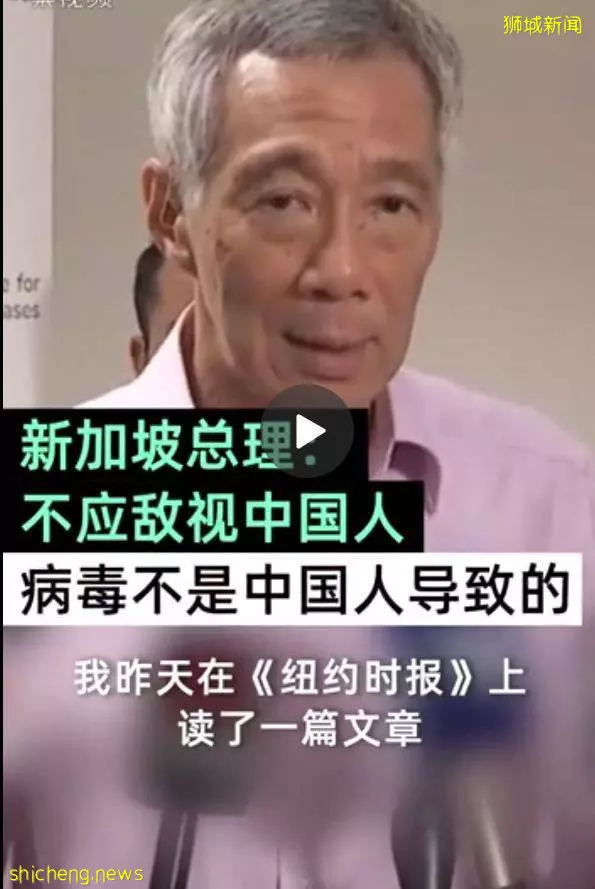

例如去年疫情早期,新加坡总理一直呼吁大家要客观理性,不要歧视中国人。

2月1日李显龙总理在宏茂桥新春晚宴上,这样对民众说:

“大家必须镇定地考虑事实,合逻辑地去了解事情,并与中国齐心协力共同克服挑战。”

如果在一些关键敏感的问题上,官方不表态、不做正确引导,就会演变成美国那样轰轰烈烈大规模的群体歧视行为。

椰友们,你们在新加坡有遇过什么不愉快的“歧视事件”吗?