槍擊案發生後的幾個小時,#StopAsianHate被推上Twitter的熱門話題榜。

屠殺事件一經報道出來後,便瞬間在全美範圍內掀起了反亞裔歧視的大規模遊行。

這些群情激憤的抗議者們,在美國各地舉起「Stop Asian Hate」標語牌開始了遊行示威。

其實比起這種看得見的暴力、看不見的隱性歧視更為致命也更為傷人。

曾經在美國生活了20多年,脫口秀明星黃西就曾經回憶:

赴美留學之初,有大學教授戲稱「中國科技落後是因為漢字難寫,大家把時間花在寫漢字上」。

步入職場後,黃西工作勤懇認真,一段時間內是公司唯一拿到專利的員工。

但即便如此,白人員工一畢業就被提拔到更高的職位,而每逢裁員,他看見約70%比例都是亞裔。

就算是土生土長的亞裔,也或多或少經歷過從小被稱呼侮辱性外號。

上大學受「種族配額」制影響,也就是說亞裔必須比其他族裔分數高出許多才有機會進入同一所大學。

黃西直言:「種族偏見充斥在美國社會的每一個角落。」

新加坡也有「隱性歧視」嗎?

很多海外華人對於脫衣服的亞裔官員黃利抱著同理心。

移民到一個新的國家,努力融入而不被認同,是所有新移民的噩夢。

同樣作為移民國家的新加坡,有華人為主的四大種族。

官方在倡導種族和諧方面做得很好,比如我們經常提到的,種族和諧日、慶祝各種族的新年,對於舉報種族歧視事件也很重視。

但是,有一種「隱性歧視」或者說偏見,悄悄存在於本地人和新移民之間。

2016年有個調查,新加坡人最不喜歡與新移民在婚娶、傾訴個人問題和生意管理方面有關聯。

當時僅一半受訪者表示,會邀請新移民到家中用餐。

但介於66%至90%的受訪新加坡人指出,會邀請不同種族的新加坡人,到家裡用餐。

這個調查也顯示,新加坡對不同種族的本地人接受度,比對新移民的接受度更大。

說歧視可能算不上,但是不少在新加坡的中國人,多多少少受過一些「委屈」。

2018年有個網傳視頻顯示,一名在新加坡餐館工作的中國女服務員,因為不會說英語,被一當地人用英文訓斥。

「你應該說英語,不應該讓我說中文。」

「You should speak English. Don't ask me to speak Mandarin, OK?」

「這是我的國家,我是新加坡人。」

「This is my country,I am Singaporean.」

你如果不會說英文,就「go back to your country」(回你自己國家去吧)

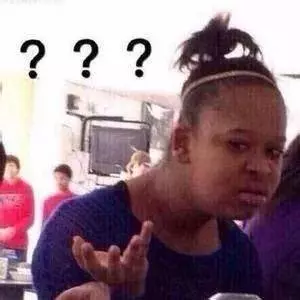

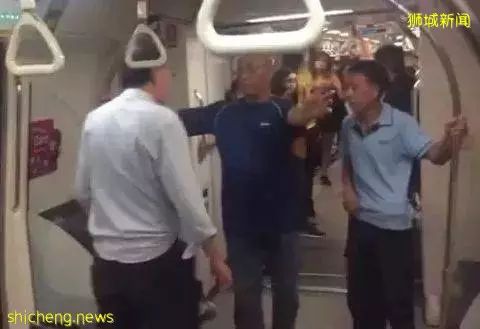

2018年還有一個瘋傳的視頻,一名中國男子搭乘地鐵時,遭到另一名新加坡人當眾不停飆罵超過數分鐘。

過程被人錄下,視頻隨即在網上瘋傳

一名新加坡當地男子,對一名中國客工多次人身攻擊,語言粗俗不堪入目。

(圖源:觀察者網)

不過值得慶幸的是,有路人伸出援手,阻止這個瘋狂的男人謾罵。

事後,網上對於這位男子的批評也是如潮水一般湧來。

(評論圖源:FB)

還有一些「歧視」不會出現在日常生活中,在網上卻顯露無疑。

本地人對於中國人的一些稱呼聽起來不是那麼讓人舒服:

Ah Tiong 這個詞來源於中文發音的「阿中」,簡單來說就是對中國人、華人的輕蔑稱呼。

PRC 這個詞一般指中國大陸,因為本地華人也叫Chinese,所以網絡上逐漸用PRC指代中國人。

不過而且隨著這兩年新加坡來自中國的高素質移民越來越多,很多中國品牌進駐新加坡,的在新加坡取得了成功。

本地人對於中國人的偏見在逐漸消弭。

前幾年那些歧視事件這兩年比較罕見了。

仔細想想,這個世界的偏見無處不在:

本地人對於外地人的偏見

本族人對於異族人的偏見

學歷高的對於學歷低的偏見

甚至高薪對低薪收入者的偏見等等

甚至有「你叫我PRC,我叫你坡縣」,這種相互的偏見。 (曾有本地網友留言投訴,認為「坡縣」這個稱呼把新加坡說得像是中國的一個縣。)

如何防止這種偏見演變成歧視,防止歧視再演變成攻擊,官方的態度就很關鍵了。

新加坡在這方面做得還不錯。

例如去年疫情早期,新加坡總理一直呼籲大家要客觀理性,不要歧視中國人。

2月1日李顯龍總理在宏茂橋新春晚宴上,這樣對民眾說:

「大家必須鎮定地考慮事實,合邏輯地去了解事情,並與中國齊心協力共同克服挑戰。」

如果在一些關鍵敏感的問題上,官方不表態、不做正確引導,就會演變成美國那樣轟轟烈烈大規模的群體歧視行為。

椰友們,你們在新加坡有遇過什麼不愉快的「歧視事件」嗎?