在华族文化的十二生肖中,蛇的形象并不讨喜,流行文化更是常常将其塑造成邪恶的象征。但实际上,在自然环境里,大部分的蛇都十分害羞,极少主动攻击人类,并且在维持生态平衡方面发挥着关键作用。

图源:FACEBOOK

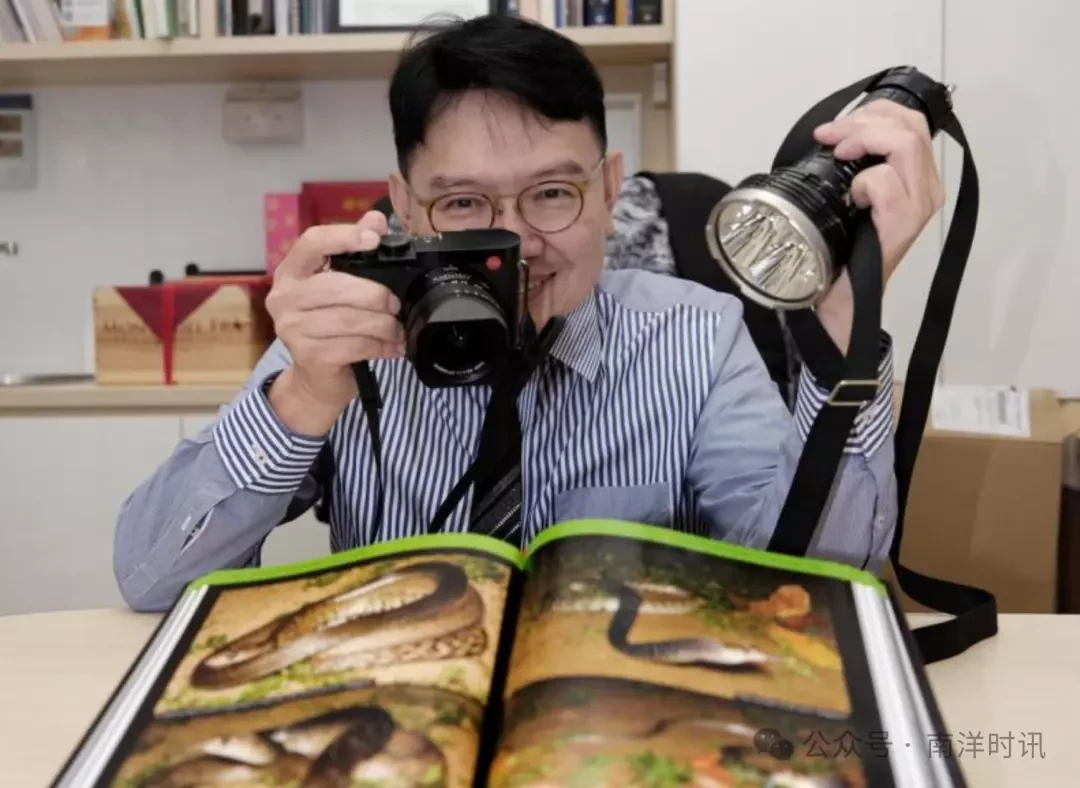

走遍全岛寻踪迹名医分享蛇魅力

全球已知的蛇类多达3000多种,其中新加坡就有70多种。去年12月出版的《新加坡陆地蛇种及相关蛇种指南》,收录了在新加坡本地可见的陆地蛇种以及本区域其他地方的相关蛇种。这本共468页的指南,是名扬国际的67岁本地医生萧俊教授四年多的心血结晶。

2020年,新冠疫情在全球肆虐,各国纷纷封锁边境,所有旅行计划被迫搁置。停不下来的萧俊教授决定投身于蛇类的田野调查与整理工作中,开启了这本指南的创作之旅。他表示,在林厝港比较容易找到蛇,有时候一个晚上就能发现至少10条。

这里有农地,还有人养殖青蛙、鸡鸭等,为蛇提供了丰富的食物来源。而麦里芝蓄水池生物多样性更丰富,有着各种各样的蛇,但由于地方宽阔,蛇的藏身空间更多,想要找到它们就相对困难。

不同的蛇有着各异的特性,有的白天较为活跃,有的则是夜行动物。想要找到它们,关键在于了解它们的习性。不过,有些蛇带有毒性,一旦被咬伤,严重时可能危及生命,因此寻找蛇踪时必须格外小心。其实,就算是毒蛇,往往也是在受到威胁时才会出于自保而反击。

图源:档案图库

萧俊教授认为,人们对蛇的恐惧主要源于对蛇的了解不足。他用相机记录下蛇的各种姿态,整理出它们有趣的特征,就是希望能让人们更加了解蛇,从而消除误解。他说,生活中很多事情都是因为缺乏认识而产生的,因为不理解所以讨厌,越讨厌就越不想去理解,最终形成恶性循环。

国家发展部长李智陞为这本指南撰写了序言,他提到民间传说和媒体常常将蛇渲染成有毒的凶险动物,却忽略它们在维持生态平衡中的重要角色。他指出,自然保护区和自然公园等绿地中蛇类的数量多少,也是衡量保育工作是否有效的指标之一。

大自然持续遭破坏是人类损失

在萧俊教授眼中,蛇还有许多值得人们学习的地方。例如,颜色鲜艳的蛇不一定有毒,而不漂亮的蛇却可能剧毒无比,这告诉我们不能仅仅以貌取人,更要注重内在品质。蛇也不会刻意攻击人类,反而会尽可能选择逃走以避免冲突,即使不得不对峙,也不会率先发起攻击,而是会先冷静观察。

他感慨道:“人心很多时候比蛇还毒,我们应该向蛇学习,不要总是想着伤害别人,要三思一言一行可能产生的影响。”

当人们请他用一种蛇来形容自己时,他笑着说:“我其实属鸡!我可能会希望是一条看起来像有毒,实际上却不毒、心地善良的蛇吧。认识你的人会喜欢你,不认识你的会远离你。我们不可能跟每个人都要好,有人懂你就足够了。”

图源:档案图库

萧俊教授自幼就对自然生态充满兴趣,原本打算出国学习兽医专业,但在申请奖学金面试时,面试官提醒他重新考虑前景,于是他决定攻读医学。尽管没能成为兽医,但他依然活跃在推广保育的领域,是国家公园局和新加坡国立大学李光前自然历史博物馆的名誉研究员。在出版这本陆地蛇种指南之前,他还出版过多本介绍竹节虫的指南。

萧俊教授指出,新加坡人普遍接触大自然的机会不多,对大自然的理解不够深刻。很多人喜欢漂亮的花草和花园里的蝴蝶,却无法接受花园里的蚯蚓和蜜蜂。他举例说:“我曾听说有人要求消灭花园里的毛毛虫,但没有毛毛虫就不会有蝴蝶,没有蝴蝶授粉,也就不会有美丽的花朵。”

萧俊教授坚信,加强人们对大自然的认识,在国家发展和环境保育之间取得平衡刻不容缓。他强调若大自然持续遭到破坏,那将是下一代人的损失。