(1963年,大巴窑新镇组屋施工现场。图源:NAS)

新加坡之所以从“租用”转为“居者有其屋”,一个重要的考量就是“有恒产者有恒心”。

五六十年代,新加坡社会动荡。在各种骚乱和打砸事件中,在路边的店铺、汽车等首当其冲。一次在骚乱发生时,李光耀亲眼看到,街上的年轻人不是忙着参加活动,而是忙手忙脚地把自己的摩托车先搬上楼。他意识到,有恒产者有恒心,要让公民对新加坡这个新生国家有归属感,就必须让他们拥有恒产。

(1968年,副总理杜进才送新兵入营。图源:NAS)

同时,新加坡在1967年推出国民服役,强制要求18岁男性青年到军队、警队、民防部队服役。李光耀认为,如果大批的服役青年家里没有资产,他们就会认为自己用鲜血和生命捍卫的是有钱人的财产,与自己毫无关系。

于是,启动大规模组屋建设,让全民“居者有其屋”,成了新加坡政府的基本国策。

同时,新加坡政府认为,居者有其屋,让人们有奋斗的目标,有利于建设积极向上的社会精神和氛围。

从这几个方面看,政府组屋的“居者有其屋”计划,基本上是解决住房问题,但实际上,它解决的还包括国家归属感、社会精神面貌的问题。

打破方言群、种族群

新加坡的政府组屋,是在城市化的基础上规划的。

在五六十年代之前,新加坡主要城镇就在现在所谓的“中央区”。在中央区之外,全是乡村。

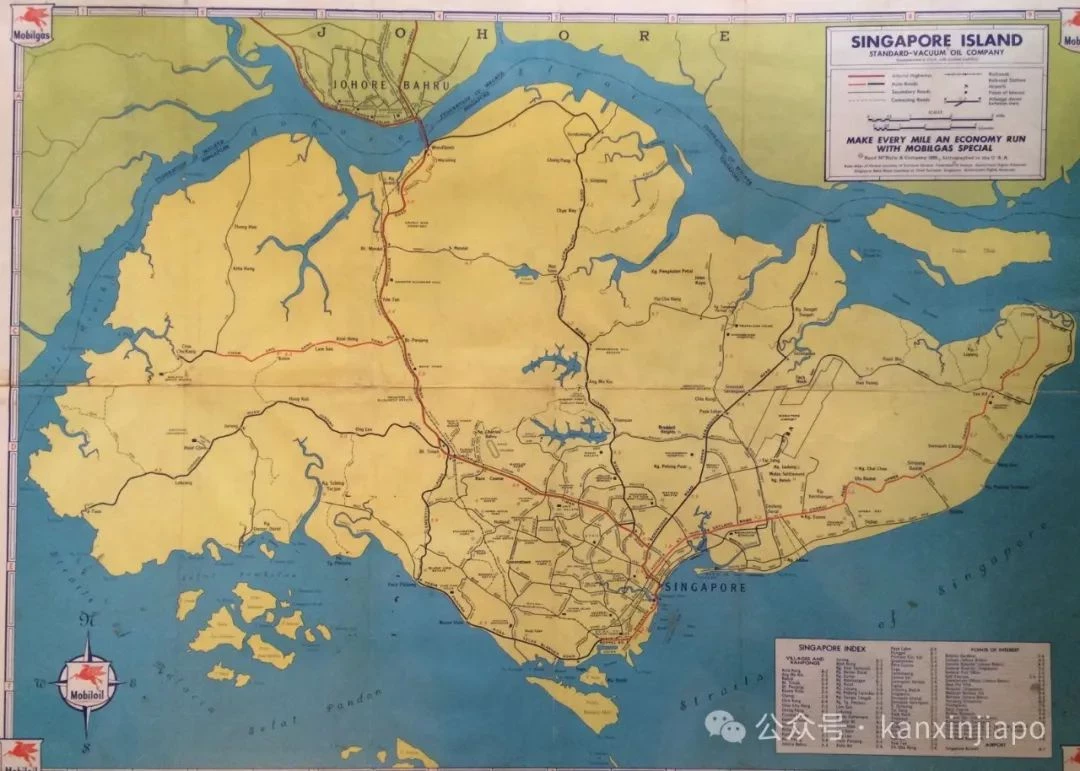

从以上这副1959年的地图就很清晰可以看到,新加坡的东、北、中、西部,道路很稀疏,说明尚未城镇化。

当时,乡村主要都是按照种族和籍贯划分而居,比如马来人主要住在马来甘榜,华人则按籍贯,住在海南村、晋江村、安溪村、潮州村等等。在这些村里,有时就由社群自发创办本身社群的学校,很有特点。

搬进组屋之后,刚开始,大家仍是习惯按种族聚居,比如华族居民倾向申请后港、后港的组屋,而马来族居民则倾向申请勿洛、淡滨尼、马林百列、亚逸拉惹、德曼花园的组屋。

在乡村时期,出现这类聚居现象,可以通过城市化、重新安置住处来解决。但是,到了城市化之后,就很难解决了。因此,必须在种族聚居固化之前,把这个问题解决。

于是,政府出台政策,强行要求每个组屋区必须遵循一定的种族混居比例,确保不会出现以往这种“马来村”“安溪村”的局面,这样才有利于各种族之间的相互认识、相互接纳、相互沟通。

组屋分配制度还跟其他社会政策挂钩,比如购房以家庭优先,以鼓励婚娶,等等。

打破“贫富”藩篱

除了打破种族藩篱,城市规划也要打破贫富藩篱。

在新加坡居住过的朋友都有这样的经历,经常有人介绍,这里是富人区,那里是组屋区。

这种分界固然存在,但是,政府正在使两者的界线模糊化,让整个社会更加包容。

有两个做法,同时进行。一个是在传统的“富人区”也建组屋;另一个是,在组屋当中,大房型和小房型混搭。

组屋和公寓傻傻分不清

新加坡最早的组屋设计比较简单,但是到了近十几二十年,设计和外观现代化,十分美观,往往许多人从外表上分不清,到底这座是组屋?还是私人公寓?

其实,有两个很好辨认的办法。

(公寓有围墙,有门卫,不能随意出入。图源:新加坡眼)

第一,看看有无围墙。如果有围墙,有门卫,那么一定是私人公寓。组屋肯定没有围墙,没有门卫,完全开放。

(吉兰丹路第25、26、28座组屋。图源:新加坡眼)

第二,看看外墙上有无刷上大大的数字,俗称“大牌”;如果有,一定是组屋。私人公寓极少在外墙刷上特大号的数字。

组屋跟经济适用房不一样

许多外国朋友,听到新加坡的组屋,经常就会习惯性认为,这就等于中国的“经济适用房”和西方国家的“公共住房”。

其实,它们尽管存在相似之处,但实际上并是不一样的概念。

无论经济适用房或公共住屋,都只提供给社会上少数的低收入群体。而新加坡的组屋,面向各种社会经济阶层,而且组屋住户占新加坡人口的80%,是绝对的大多数。

而且,组屋类型很多,从一房式到五房式,还有公寓式,还有“三代同堂”式,等等,并非经济适用房可比。

为什么组屋“显年轻”

许多刚到新加坡的朋友,看到一些屋龄四五十年的组屋,都很好奇“怎么看起来这么新”?

原因是组屋保养得好,每几年就有一次外墙粉刷和修缮。而且,还会进行大工程翻新,比如给每层增添楼梯,有时给每户增添厕所等等。

网络资料整理丨来源

网络资料整理丨图源