(1963年,大巴窯新鎮組屋施工現場。圖源:NAS)

新加坡之所以從「租用」轉為「居者有其屋」,一個重要的考量就是「有恆產者有恆心」。

五六十年代,新加坡社會動盪。在各種騷亂和打砸事件中,在路邊的店鋪、汽車等首當其衝。一次在騷亂發生時,李光耀親眼看到,街上的年輕人不是忙著參加活動,而是忙手忙腳地把自己的摩托車先搬上樓。他意識到,有恆產者有恆心,要讓公民對新加坡這個新生國家有歸屬感,就必須讓他們擁有恆產。

(1968年,副總理杜進才送新兵入營。圖源:NAS)

同時,新加坡在1967年推出國民服役,強制要求18歲男性青年到軍隊、警隊、民防部隊服役。李光耀認為,如果大批的服役青年家裡沒有資產,他們就會認為自己用鮮血和生命捍衛的是有錢人的財產,與自己毫無關係。

於是,啟動大規模組屋建設,讓全民「居者有其屋」,成了新加坡政府的基本國策。

同時,新加坡政府認為,居者有其屋,讓人們有奮鬥的目標,有利於建設積極向上的社會精神和氛圍。

從這幾個方面看,政府組屋的「居者有其屋」計劃,基本上是解決住房問題,但實際上,它解決的還包括國家歸屬感、社會精神面貌的問題。

打破方言群、種族群

新加坡的政府組屋,是在城市化的基礎上規劃的。

在五六十年代之前,新加坡主要城鎮就在現在所謂的「中央區」。在中央區之外,全是鄉村。

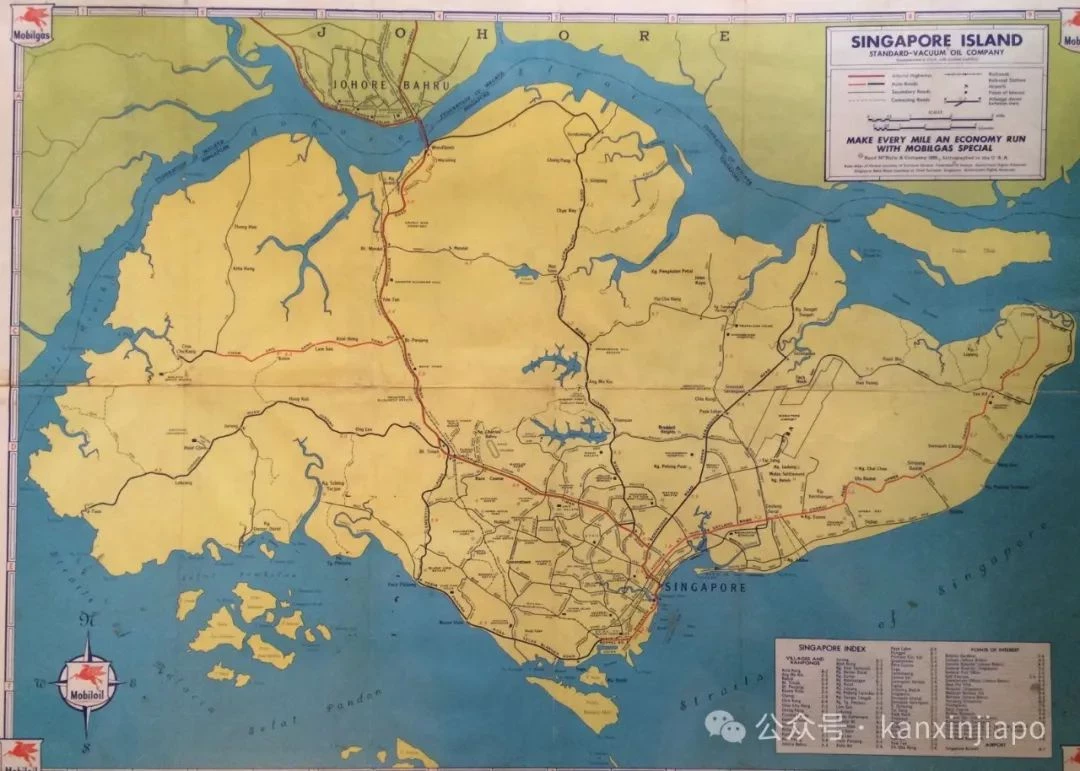

從以上這副1959年的地圖就很清晰可以看到,新加坡的東、北、中、西部,道路很稀疏,說明尚未城鎮化。

當時,鄉村主要都是按照種族和籍貫劃分而居,比如馬來人主要住在馬來甘榜,華人則按籍貫,住在海南村、晉江村、安溪村、潮州村等等。在這些村裡,有時就由社群自發創辦本身社群的學校,很有特點。

搬進組屋之後,剛開始,大家仍是習慣按種族聚居,比如華族居民傾向申請後港、後港的組屋,而馬來族居民則傾向申請勿洛、淡濱尼、馬林百列、亞逸拉惹、德曼花園的組屋。

在鄉村時期,出現這類聚居現象,可以通過城市化、重新安置住處來解決。但是,到了城市化之後,就很難解決了。因此,必須在種族聚居固化之前,把這個問題解決。

於是,政府出台政策,強行要求每個組屋區必須遵循一定的種族混居比例,確保不會出現以往這種「馬來村」「安溪村」的局面,這樣才有利於各種族之間的相互認識、相互接納、相互溝通。

組屋分配製度還跟其他社會政策掛鉤,比如購房以家庭優先,以鼓勵婚娶,等等。

打破「貧富」藩籬

除了打破種族藩籬,城市規劃也要打破貧富藩籬。

在新加坡居住過的朋友都有這樣的經歷,經常有人介紹,這裡是富人區,那裡是組屋區。

這種分界固然存在,但是,政府正在使兩者的界線模糊化,讓整個社會更加包容。

有兩個做法,同時進行。一個是在傳統的「富人區」也建組屋;另一個是,在組屋當中,大房型和小房型混搭。

組屋和公寓傻傻分不清

新加坡最早的組屋設計比較簡單,但是到了近十幾二十年,設計和外觀現代化,十分美觀,往往許多人從外表上分不清,到底這座是組屋?還是私人公寓?

其實,有兩個很好辨認的辦法。

(公寓有圍牆,有門衛,不能隨意出入。圖源:新加坡眼)

第一,看看有無圍牆。如果有圍牆,有門衛,那麼一定是私人公寓。組屋肯定沒有圍牆,沒有門衛,完全開放。

(吉蘭丹路第25、26、28座組屋。圖源:新加坡眼)

第二,看看外牆上有無刷上大大的數字,俗稱「大牌」;如果有,一定是組屋。私人公寓極少在外牆刷上特大號的數字。

組屋跟經濟適用房不一樣

許多外國朋友,聽到新加坡的組屋,經常就會習慣性認為,這就等於中國的「經濟適用房」和西方國家的「公共住房」。

其實,它們儘管存在相似之處,但實際上並是不一樣的概念。

無論經濟適用房或公共住屋,都只提供給社會上少數的低收入群體。而新加坡的組屋,面向各種社會經濟階層,而且組屋住戶占新加坡人口的80%,是絕對的大多數。

而且,組屋類型很多,從一房式到五房式,還有公寓式,還有「三代同堂」式,等等,並非經濟適用房可比。

為什麼組屋「顯年輕」

許多剛到新加坡的朋友,看到一些屋齡四五十年的組屋,都很好奇「怎麼看起來這麼新」?

原因是組屋保養得好,每幾年就有一次外牆粉刷和修繕。而且,還會進行大工程翻新,比如給每層增添樓梯,有時給每戶增添廁所等等。

網絡資料整理丨來源

網絡資料整理丨圖源