2025年的新加坡,素有“亚洲教育灯塔”之称,是许多中国留学生心中的梦想之地。然而,这片教育沃土的背后,却隐藏着一场精心策划的跨国诈骗风暴。

21岁的留学生小李经历了让人毛骨悚然的“假公安”诈骗事件,几乎在没有任何预兆的情况下,陷入了跨国诈骗的圈套。

她被迫24小时远程监控,手机里的所有社交软件被强制卸载,连睡觉、上厕所也要汇报行踪。

01 假公安诈骗的六大致命套路

身份伪造:无缝衔接的骗局

诈骗分子首先假冒新加坡移民与关卡局的工作人员,通过电话精准报出李同学的学生签证信息,制造出她“涉嫌诈骗,可能会影响居留权”的恐慌。

随后,电话转接至“上海公安局”,并通过Skype展示逼真的警局场景、警车影像,甚至还手持加盖公章的“逮捕令”,让李同学深信不疑。

信息轰炸:隐私数据的精准打击

诈骗分子不仅掌握了李同学的基本信息,还能够精准报出她父母的工作单位、职位,以及妹妹的学籍信息。

这些信息让李同学感到无法逃避的压力,也让她对整个事件产生了恐惧。通过非法渠道获取这些个人信息,诈骗者能够利用心理战术突破防线。

认知隔绝:封闭式“办案空间”

为了让李同学无法与外界取得联系,诈骗分子强制要求卸载小红书、抖音等社交应用,并通过Skype全天候视频监控,禁止她与家人、朋友沟通。

此外,诈骗者还编造了“保密协议”,要求李同学签署,这种“封闭式”管理让李同学陷入了极大的心理压力中。

心理施压:制造恐慌的刑事案件

诈骗者编造了“跨国洗钱案致人自杀”的虚假故事,并威胁李同学,如果不配合,将面临“强制居留”。

通过展示伪造的反诈教育视频,这种恐吓手段不断加强“执法者”权威的假象。

场景渗透:虚实结合的欺诈手法

诈骗集团甚至派出了操中国口音的“便衣警察”到李同学的住所楼下进行所谓的“执法”行为。

这种虚实结合的方式让李同学更难分辨真假,深陷其中。

资金收割:层层转账话术

诈骗者设下重重陷阱,谎称“银行实习保证金”让李同学的父母汇款,甚至要求李同学携带现金跨境交付“便衣警察”。

此外,他们还诱导李同学进行网络贷款、支付“保释金”,或者“验证资金”的转账,伪装成一系列看似合理的行为。

02 触目惊心的诈骗暗网:2025年最新数据

根据新加坡警察部队最新统计,2025年前三季度,新加坡接获417起假冒政府官员的诈骗报案,同比上升了35.4%。

这些案件总涉案金额达到5380万新元,其中单笔案件的损失金额高达87万新元。

而留学生群体的诈骗比例,从2024年的23%飙升至41%。

值得注意的是,诈骗成功的时间中位数已经缩短至9.3天,诈骗者已经具备了更高的“效率”。

中国驻新加坡大使馆特别警示

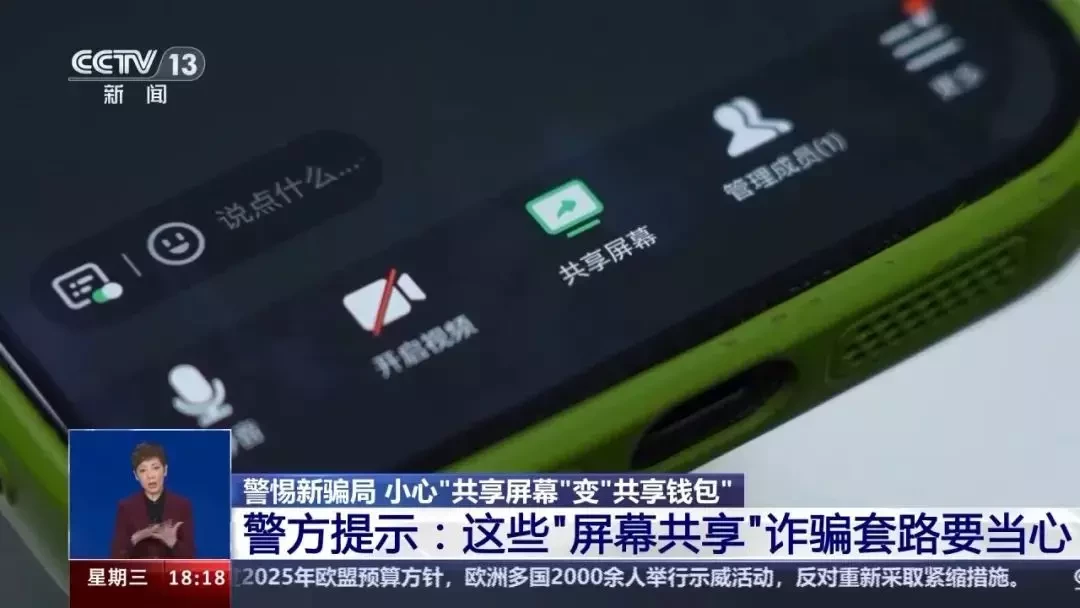

政府机构不会要求你进行屏幕共享或视频监控。

执法部门不会进行“线上跨国办案”。

所有要求卸载社交应用的行为都可疑,极有可能是诈骗。

切勿相信任何形式的“保密转账”要求。

03 生死时速:李同学的绝地反杀

当李同学快要转账时,她通过备用设备查证了整个事件的真相,及时识破了骗局。

在险些掉入陷阱的瞬间,她的反应无疑为其他留学生提供了宝贵的经验。

她的自救过程可以分为几个关键步骤:

设立信息验证通道:在非监控设备上寻找可验证信息的渠道。

断开网络连接:当发现异常情况时,立刻切断网络,避免信息泄露。

寻求帮助:立即拨打新加坡的反诈骗热线(1800-722-6688)寻求警方帮助。

向学校寻求庇护:在无法摆脱困境时,立刻联系学校的安全部门,寻求紧急援助。

即便最后没有造成经济损失,李同学还是决定将此事件备案,以便为他人提供警示。

04 防诈指南:留学生和家长的五把安全锁

为了保护自己不受诈骗侵害,留学生和家长可以采取以下几条防范措施:

给留学生的安全建议

设置紧急联系人“安全暗语”:确保在紧急时能够与家人、朋友通过暗号沟通。

定期更新设备防病毒软件:确保设备始终处于安全状态。

重要证件分级保管:个人证件和重要信息要分散存放,避免一次性泄露。

参加学校组织的反诈演练:通过演练提升应急处理能力。

给家长的安全建议

建立“三不原则”:不轻信、不慌张、不转账,保持理性。

掌握子女的课程表及社交账号:了解孩子的日常和社交圈,有助于识别异常。

与学校建立直接沟通渠道:确保学校可以及时向家长报告任何紧急情况。

准备备用应急资金通道:为突发事件准备好资金支持,以应对各种可能的情况。

结语

李同学最终通过备用电脑看到中国驻新加坡大使馆发布的防诈公告,距离可能的百万资金损失仅差3小时。

这一事件警示我们,随着留学的数字化进程加速,留学生的安全意识和防范能力需要时刻提升。

牢记,真正的执法人员永远不会要求你与世界断绝联系——保持清醒、保持连接,只有这样,才能让知识的光芒照亮你求学的路。