一项吸引眼球的调查报告本月初出炉:

新加坡的种族宗教和谐与信任程度提高,然而数据却显示跨族友谊减少。

这样的结果一点也不令人惊讶,这样的现象持续下去对于我们的社意味什么?向前迈进,我们作为一个多元种族的社会还能做什么?

新加坡中央商业区人群。(海峡时报)

在思考上述两个问题前,我们不妨自我检视一番:这,是在讲我,还是讲你?

先来看看新加坡政策研究所与种族和谐资源中心公布的调查。

有65.4%的受访者认为,新加坡的种族和宗教和谐处于良好或非常好的水平,比上一轮2018年的调查高出8.3个百分点。

然而过去六年内,受访者的朋友圈整体缩小,好友的人数从2018年的10.67,减少至6.49。受访者跨族好友的数量也有所下滑,有至少一名跨族好友的受访者比率从2018年的55.5%,小幅降至53.2%。

简单看报告里的上述两组数据,一则以喜,一则以忧。

以多元种族和多元宗教立国的新加坡,向来以种族之间和谐共处傲视全球,然而这样的和谐关系更大程度是建立在彼此自由自在生活在各自的同温层,在彼此刻意保持的距离中,过着互不干扰,相知有限却表面确实是和谐的生活。

新加坡小贩中心是一个各大族群都能在同一处享用美食的地方。(海峡时报)

如果缺乏有意识的融合各大种族,这样壁垒分明的生活区域或会越来越明显。

从越来越薄弱的认知当中,长远可能孕育的就是族群间的隔膜和疏离,这必然不是我们未来乐见的发展。

“青梅竹马”的异族友谊较能长久

环视我们的一生,从出生到老死,我们真正能和友族相识相知的生活场域是住屋环境和学校,再后期的另一阶段就是工作场所。但凡其中一个人生阶段能交到异族朋友必能长久交往,而且越早交到越好。

我何其有幸,出生上世纪70年代。组屋马来邻居男孩拉欣也是我的小学同学、中学同学以及初级学院同校;他两个姐姐还是我小时候的数学和英语补习老师。

从邻居变成同学到永远的马来好友拉欣(右)与华族妻子雪琳娜(左),在家中与作者一起弹奏音乐欢聚。(作者提供)

我搬家后,我们失联近二十年再相逢时又衔接失去的友谊。虽然错过他的婚礼,我们再也不愿意错过彼此的人生,这包括他在先父去世前多次和妻子来医院或家中探访,后来还远赴吊丧。

他父母前两年先后病逝,我也多次到他们家中或医院探访。

去年四月,他父亲高龄病逝那天,我知道穆斯林当天下葬,放下手边工作马上赶去慰问。我有机会亲眼目睹家中进行仪式的种种,跟着他们家属念诵的经文跪拜和敬礼,更在大体出门前轻抚心目中慈祥的邻居伯伯,接下来大伙儿一起到回教坟场进行下葬仪式。

年幼时,由于爸爸在外地工作,五六岁的弟弟摔破头,血流如注,失魂无主的妈妈忆述,当年就是这位伯伯抱着我弟弟赶去诊疗所缝针。

作者的马来好友拉欣多才多艺。(作者提供)

那是我第一次参加回教葬礼,去之前内心有点害怕,可是深厚的邻里情谊和友谊让我勇往直前,也体验异于华族的丧葬文化,包括近距离接触遗体以及火速在半天内进行的仪式。

新加坡庆幸自1969年的种族暴乱之后,不曾发生类似事件,但是种族之间的和谐关系并不是理所当然。以邻国的经验为例,种族之间的矛盾可能一触即发,让我们引以为鉴。

马来西亚在2015年7月12日发生刘蝶广场事件,当时首都吉隆坡的刘蝶广场因 “手机偷窃事件”就引发了大规模的暴力冲突,冲突双方是华裔和马来裔人群。

据报道,前一天7月11日,因疑似偷窃被逮捕的两名马来青年之一在获释后,以遭华裔商人欺骗为由,纠集7人到刘蝶广场砸店报复,还围着一名店员拳打脚踢。几十名以华裔为主的店员随即出现,双方大打出手。

(联合晚报截图)

当晚,目击者拍摄视频上传到社媒,很快引来各种种族主义评论。次日傍晚,上百名马来人聚集在广场附近,追打华裔民众,被警方驱赶后仍未散去。

随着大量无业游民加入,施暴者由200多人增至近500人,他们在吉隆坡著名的购物区武吉免登路彻夜展开“游击战”,严重损毁附近车辆和路边公物,导致7人受伤。

当年马国华族作家王彦涵针对事件有感而发文:

“这一代人的异族朋友比上一代少,甚至一个都没有。”

他呼吁:

“如果你能够,请交多一些异族朋友;如果你能够,请多说异族语言;我们都能做得更好,或许,我们之间不会再那么陌生。多一些了解,少一些先入为主;多说‘我们’,少说‘他们’。”

他察觉马国社会存在族群越来越疏离的挑战,这是由于“这一代人的异族语言能力比上一代差,甚至完全不能沟通”。

身为大多数族群,我们责任更大

这样的感概即使过了快十年,也适用于相邻的新加坡。唯一不同的是,华族在马来西亚是少数族群,在新加坡却是大多数族群。

作为大多数族群,我们更少交到异族朋友的比列更高,因此更有责任、有意识的从年幼在学校推广对各族文化的认识,做到相互融合的地步,而不是表面点头、长久停顿于享受友族美食的局限。

2023年晚晴园举行的庆中秋活动吸引许多华族小朋友前去提灯笼。(海峡时报)

身为华族,我们万万不可陷入自我感受良好、感受更为优越的迷思,而拒绝多认识身边其他的族群。这样的群众心理只会加深族群间的隔阂,甚至在将来成为点燃矛盾或暴力的可能性。

我和家长朋友了解,有些在华文学校为背景,至今华人占绝大多数的学校的小学生,竟然不知道印度族和马来族原来是不同的族群。

家长也惊呆,赶忙让孩子多方面了解,或者鼓励孩子升上中学后接触更多的异族。这意味从小灌输有多重要,而不是流于多元族群,多元文化的口号而已。

事实上,新加坡的多元文化社会蕴藏多少的文化宝藏,可以滋养本土人文景观的繁荣发展。成立于2007年的鼎艺团就是充分发掘其中宝藏的乐团,它是本地杰出的华乐室内乐团之一,宗旨在通过演奏华乐传统音乐与跨流派现代作品,弘扬与推广新加坡华乐室内乐。

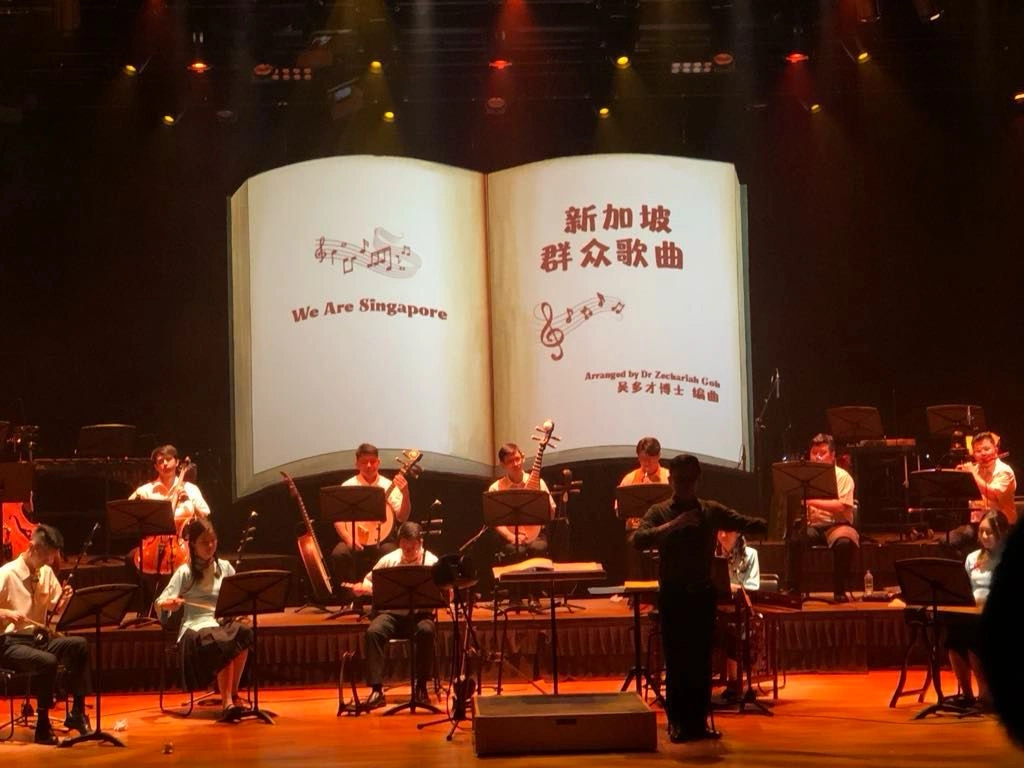

去年6月1月,我受邀出席鼎艺团的《“消逝中……”系列:古早童谣叮当响》音乐会。这是该系列音乐会的第三回。

由鼎艺团呈现的《“消逝中……” 系列:古早童谣叮当响》音乐会,重温快被遗忘的著名华族各种方言、马来族及印度族童谣。(作者提供)

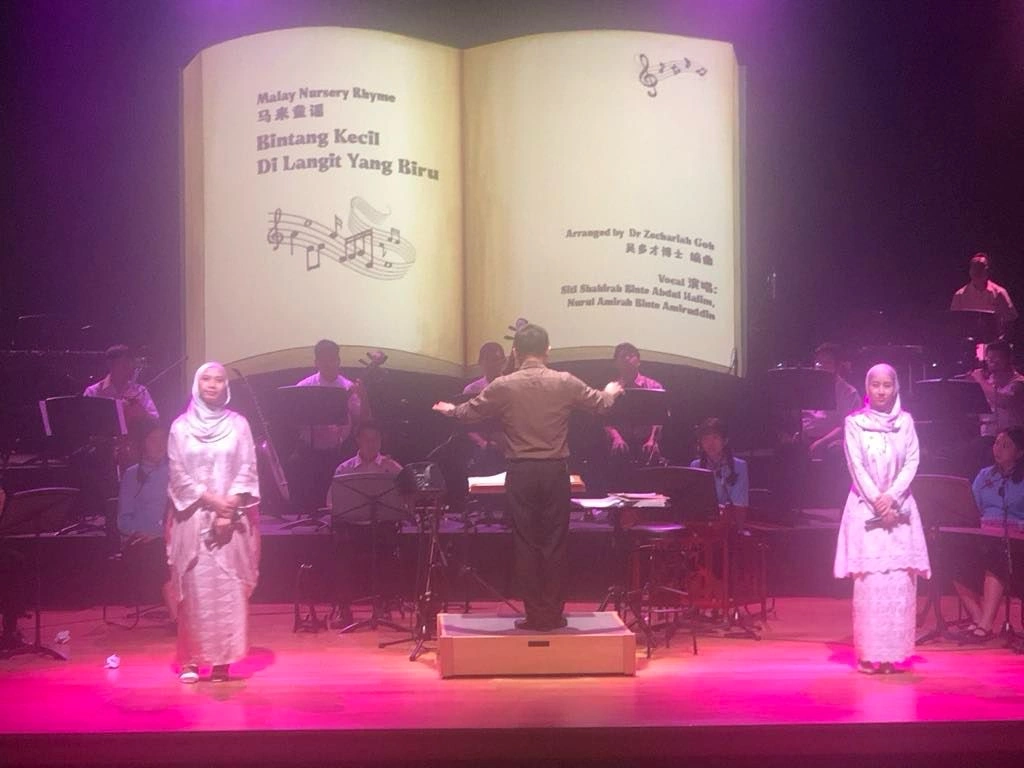

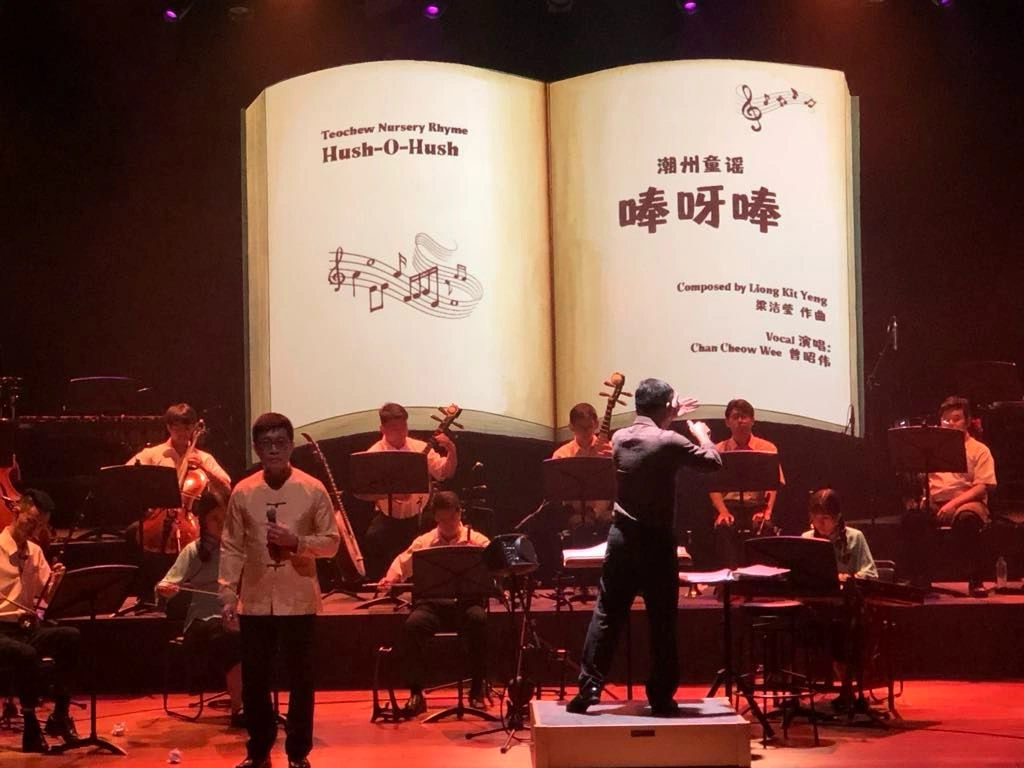

该音乐会聚焦专属新加坡音乐文化遗产——童谣,重温快被遗忘的著名华族各种方言、马来族及印度族童谣,并以新时代的编曲呈现,为经典儿歌注入新生命,句句都唱入我们心坎里。 我们观众一起唱着友族的童谣,内心感动莫名,久久无法忘怀。

马来童谣。(作者提供)

潮州童谣。(作者提供)

上世纪70和80年代,我们新加坡的小学生可是至少会唱一首友族的歌曲,从小就会唱,到现在也还记得。

试问,现在的孩子还会吗?如果每个人都会唱着异族的歌曲,社会提供更多资源让我们了解他们的文化、文学和艺术该有有多好!

在我们过度功利主义,注重功名与成绩的教育系统中,应该大量注入软性的跨文化内容,让相互尊重建立在深厚的认识和交往当中,而不是满足于彼此表面的和谐。

也许在不久的将来,身为大多数华族的我们还是没能交几个异族朋友,但希望少数族群能更为轻易交到华族朋友,使我们这个多元种族和文化的社会能不断交织出一首首动听悦耳与和谐的美丽乐章!