早上七点半,住在新加坡红山组屋区的李伯正推着装满蔬菜、肉类、日用品的小推车,慢慢走在回家路上。偶尔有晨跑者从他身边经过,或有上班族拿着手机正快速浏览工作邮件,匆忙又充满活力,形成了一幅与林伯伯截然不同的生活画面。

李伯今年74岁,一个人独居在红山一户两室一厅单位,他的儿女都在海外工作。每周两次的市场采购,是他仅有的与人交流的时间。

图源:google

如果你留心观察,会发现新加坡有很多老人,他们每天的生活圈不过是家与小贩中心的几十米距离;会发现医院的候诊大厅中,复诊的老人几乎占据了所有座位。

一代人正在默默地、渐渐地老去,他们在熟悉的环境中找寻安全感,却也默默承受孤独的煎熬。新加坡的老龄化不是突如其来的浪潮,而是生活中一点点显现的静默图景。

它不仅影响着李伯,也影响着所有在这片土地上的新加坡人。

1 新加坡将进入“超老龄化”

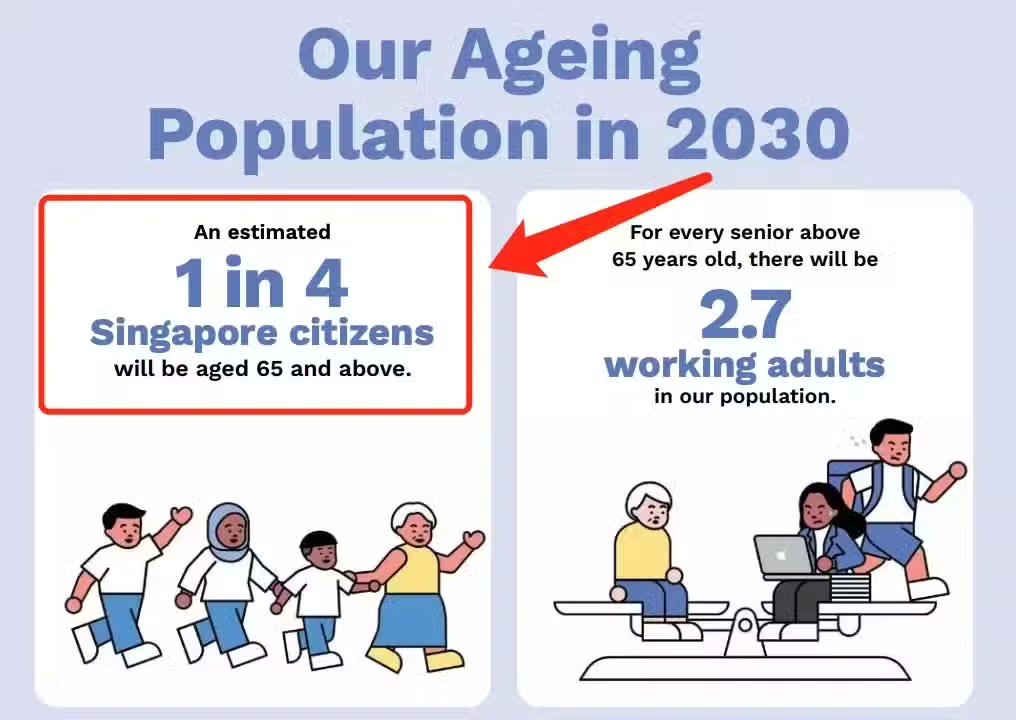

根据MOH发布最新数据,预计到2030年,新加坡65岁以上的老人将占到总人口的25%。

截至2024年,新加坡的65岁及以上老年人口已经占到总人口的19%,而6年后,这一比例会变为每4个新加坡人中,就有1位是老年人。

图源:MOH.GOV.SG

联合国的标准表明,当一个社会65岁及以上人口占比超过14%时,便代表该国家/地区属于老龄社会;超过20%,则是“超级老龄化社会”。

这意味着,新加坡在以惊人的速度迈进深度人口老龄化。

2 花园城市的老年独居生活

近年来,新加坡的社区活动中心时常开展“探访独居老人”的活动,上到总理、部长,下到社区志愿者们,都在身体力行地关爱老年人,送餐、聊天、做简单家务等等。

人力部长看望社区老人 图源:google

王乙康部长与民同乐 图源:MOH

然而,这些温暖的画面背后有一个令人揪心的事实——到2030年,新加坡独居老人的数量预计将达到12.2万人。

这不是一组冰冷的数字,而可能是一种社会型的“未来困境”:一个四分之一人口超过65岁的国家,负担过重、资源短缺的社会,要如何平衡家庭、养老和医疗的重担?

80多岁的老林是一名退休教师。他的子女已移民澳大利亚,只有孙子假期时一家人会回来看看他。他独自在新加坡南部一处小公寓生活,平日生活由一名菲律宾女佣照护。

小公寓不临地铁,自从腿脚不太方便后,老林就少有出门,他感叹:“以前觉得孩子工作忙,现在发现,连想要有人陪着吃顿饭都成了奢望。”

图源:google

社区志愿者到家的时候,74岁的陈奶奶正在给自己冲速溶咖啡。她坐在窗边,望着外面的组屋楼群发呆。

楼下的院子里挺热闹,孩子们欢声笑语地滑滑梯,旁边几个还不太老的“老人”正一边陪着孙子孙女一边聊着家常,而陈奶奶习惯独自在家静静地坐着。

今年是她独居的第五年了,她的丈夫在几年前离世,女儿嫁到英国后,每年只回来一次。

志愿者陪她去菜市场,鱼贩小哥看起来和陈奶奶比较熟,问她要不要再买点鱼,可以帮她切好,陈奶奶微笑婉拒:“不用啦,我煮得简单!”陈奶奶不喜欢麻烦志愿者,也很少开口说自己的困难,但有时候,陈奶奶会开玩笑一般说:“哎呀,人老了,就只能是这样子啦!”

73岁的吴阿姨住在裕廊东,她每周都会受到志愿者的探访,但仍然觉得日子“空荡荡的”。吴阿姨有一儿一女,一个住在榜鹅,一个住在义顺,但现在孙子孙女都在准备小六会考,孩子们回来的时间也少了,“以前家里热热闹闹,现在只剩我一个人吃饭。晚上的电视开着,但其实我也听不进去。”吴阿姨说。

3 “夹心一代”的时间平衡

在老龄化加速的环境中,新加坡“夹心一代”也深陷困局。上有七八十父母,下有还未自力更生的孩子,许多中年人(尤其是多子家庭)很难同时兼顾到孩子和年迈的父母,只能在工作与家庭之间疲于奔命。

图源:MOH.GOV.SG

48岁的Rose是一家大型企业的HR,平日里她既要操心大儿子的A水准考试,还要和丈夫轮流送两个小女儿去参加各种课外活动,偶尔还要请假陪72岁的母亲去看医生。“我哥已经在美国定居了,我妈不想去美国,有时我工作累到晚饭都顾不上吃,我妈却还抱怨我不够贴心没有每周去陪她。”

Rose说,她最害怕的不是身体上的疲惫,而是母亲日渐对她失去期待的眼神。 35岁的王女士是两个孩子的母亲,她的丈夫比她大10岁。“我是从中国来新加坡的,平时我老公工作很忙,所以很多时候是我在帮忙料理他年迈父母的照顾事宜。”

王女士说,“有时候是陪他父母看医生,有时候是带孩子去看望他们,我还要辅导孩子功课,工作和家庭像两座山,有时压得我喘不过气。”

唯一令王女士庆幸的,是她自己的父母年纪还不算很大,身体也比较健康,不然她作为独生女更不知道该何去何从。

图源:google

在75岁年龄段往上,新加坡“三代同堂”的温馨场景正在逐渐减少,取而代之的是“夹心一代”的疲惫不堪与独居老人的孤独沉默。

正如一位社工所说:“我们发现有些老人一周都说不了几句话,他们的心理健康比身体状况更让人担忧。”

4 新加坡政府的“老年支持”

近年来,新加坡的出生率越来越低,甚至徘徊在系数1左右。与此同时,新加坡的医疗水平不断提高,平均寿命提高到男性82岁,女性86岁,因此养老需求和护理需求也变得更多了。

图源:MOH.GOV.SG

尽管老龄化带来种种挑战,但新加坡也始终不断在努力,通过政策、技术和社区力量等共同支持,一步步地去解决即将到来的“超老龄社会”问题。

经济上的“支持” 在规划养老生活时,经济保障无疑是最基本的一环。

几十年来,新加坡CPF(中央公积金)系统也在不断优化,从1955年的单纯储蓄到2009年引入风险共担的终身年金计划(CPF LIFE),民众可以根据自己的需求,结合CPF“递增计划”去应对通胀压力。

图源:MOH.GOV.SG

除此之外,新加坡还有“银发补贴计划”(Silver Support Scheme)等措施,帮助经济困难的老人减轻生活压力。政府还推行了Medisave、MediShield等医疗保障计划,未来还可能拓展CareShield Life等长期护理保险,给老龄人口增加多一些安心。

图源:MOH.GOV.SG

对少部分退休金确实无法支持日常开销的老人,新加坡则提供两方面支持,一方面提供岗位给他们去“自给自足”;一方面针对低收入老年人提供现金补贴。2023 年,有 388,000 名低收入员工获得了工资保险计划的支持,发放金额约为 9.14 亿新元。

医疗上的“支持” 在医疗方面,新加坡采用政府补贴+3M模式,Medisave承担主要医疗开支,MediShield Life覆盖大病和住院费用,Medifund为低收入家庭“兜底”。

建国一代还可享受额外医疗津贴,2024年启动的“共同前进配套”则为低收入老年人提供更广泛的补助,给他们提供了多一重保障。

图源:MOH.GOV.SG

针对医疗资源紧张的问题,新加坡政府推出了“社区护理计划”,通过上门服务和数字化健康管理,给老人提供慢性病管理、康复护理等支持,这些举措不仅推动了家庭医生参与社区养老服务,对老年人的心理健康来说也是一些慰藉(没有被社会“抛弃”)。

精神上的“支持” 对老年人来说,很大一部分恐惧来自于和社会的“脱节”,邻里志愿者计划为老人提供的陪伴和帮助,则解决了老人们生活中的琐事,又通过面对面的沟通让他们感到被关怀。

图源:MOH.GOV.SG

一名年轻的志愿者分享道:“我每周去看望一位独居的奶奶,陪她聊聊天,帮她买些日用品。她说我就像她的‘孙子’,让我觉得这些努力很值得。”志愿者的参与,让不同代际之间相互了解,也给老年人创造了温暖的邻里氛围。

图源:MOH.GOV.SG

政府还会和一些电子商家进行合作,向老年群体推广智能养老设备,如健康监测手环、远程医疗设备等。这些设备与帮扶,可以让老年人学习使用网络,学习新技能、参与虚拟活动,甚至结交新朋友。通过科技的桥梁,许多新加坡老人的世界变得更加开阔(当然科普反诈的也有)。

社会上的“支持” 对很多新加坡的老人来说,社区是他们的第二个“家”。

图源:MOH.GOV.SG

“活跃老龄化中心”(Active Ageing Centres)和“乐龄健身计划”(Fitness for Seniors),在这些地方,老人们可以参与手工艺、太极班,甚至智能手机课程,重新感受到学习和社交的乐趣,找回“朝气蓬勃”的心态。