早上七點半,住在新加坡紅山組屋區的李伯正推著裝滿蔬菜、肉類、日用品的小推車,慢慢走在回家路上。偶爾有晨跑者從他身邊經過,或有上班族拿著手機正快速瀏覽工作郵件,匆忙又充滿活力,形成了一幅與林伯伯截然不同的生活畫面。

李伯今年74歲,一個人獨居在紅山一戶兩室一廳單位,他的兒女都在海外工作。每周兩次的市場採購,是他僅有的與人交流的時間。

圖源:google

如果你留心觀察,會發現新加坡有很多老人,他們每天的生活圈不過是家與小販中心的幾十米距離;會發現醫院的候診大廳中,複診的老人幾乎占據了所有座位。

一代人正在默默地、漸漸地老去,他們在熟悉的環境中找尋安全感,卻也默默承受孤獨的煎熬。新加坡的老齡化不是突如其來的浪潮,而是生活中一點點顯現的靜默圖景。

它不僅影響著李伯,也影響著所有在這片土地上的新加坡人。

1 新加坡將進入「超老齡化」

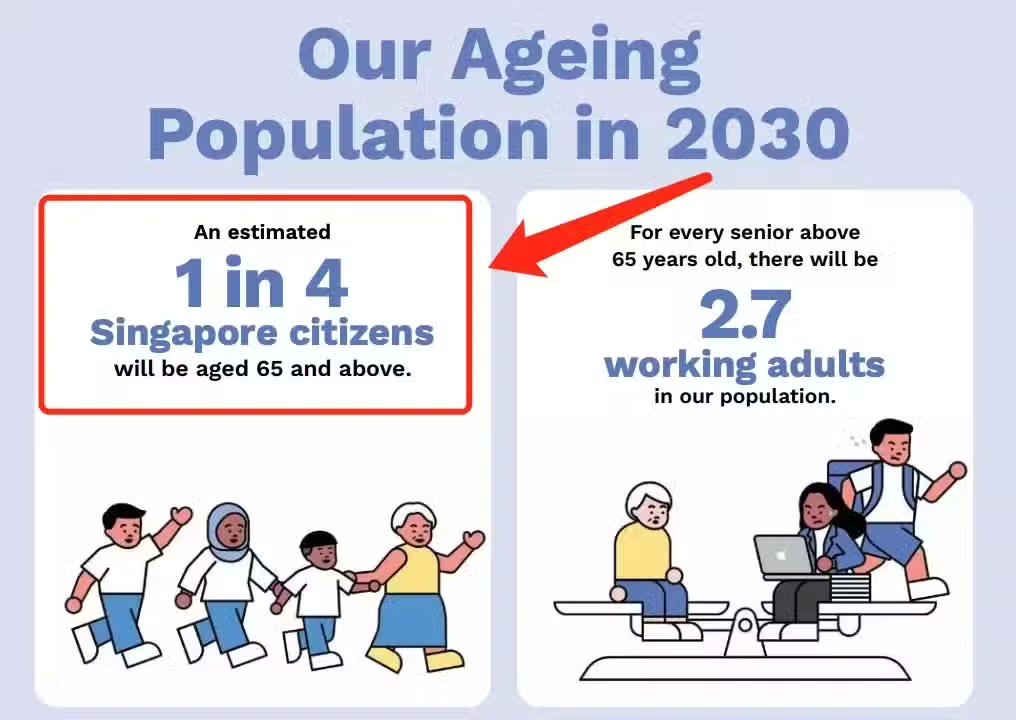

根據MOH發布最新數據,預計到2030年,新加坡65歲以上的老人將占到總人口的25%。

截至2024年,新加坡的65歲及以上老年人口已經占到總人口的19%,而6年後,這一比例會變為每4個新加坡人中,就有1位是老年人。

圖源:MOH.GOV.SG

聯合國的標準表明,當一個社會65歲及以上人口占比超過14%時,便代表該國家/地區屬於老齡社會;超過20%,則是「超級老齡化社會」。

這意味著,新加坡在以驚人的速度邁進深度人口老齡化。

2 花園城市的老年獨居生活

近年來,新加坡的社區活動中心時常開展「探訪獨居老人」的活動,上到總理、部長,下到社區志願者們,都在身體力行地關愛老年人,送餐、聊天、做簡單家務等等。

人力部長看望社區老人 圖源:google

王乙康部長與民同樂 圖源:MOH

然而,這些溫暖的畫面背後有一個令人揪心的事實——到2030年,新加坡獨居老人的數量預計將達到12.2萬人。

這不是一組冰冷的數字,而可能是一種社會型的「未來困境」:一個四分之一人口超過65歲的國家,負擔過重、資源短缺的社會,要如何平衡家庭、養老和醫療的重擔?

80多歲的老林是一名退休教師。他的子女已移民澳大利亞,只有孫子假期時一家人會回來看看他。他獨自在新加坡南部一處小公寓生活,平日生活由一名菲律賓女傭照護。

小公寓不臨地鐵,自從腿腳不太方便後,老林就少有出門,他感嘆:「以前覺得孩子工作忙,現在發現,連想要有人陪著吃頓飯都成了奢望。」

圖源:google

社區志願者到家的時候,74歲的陳奶奶正在給自己沖速溶咖啡。她坐在窗邊,望著外面的組屋樓群發獃。

樓下的院子裡挺熱鬧,孩子們歡聲笑語地滑滑梯,旁邊幾個還不太老的「老人」正一邊陪著孫子孫女一邊聊著家常,而陳奶奶習慣獨自在家靜靜地坐著。

今年是她獨居的第五年了,她的丈夫在幾年前離世,女兒嫁到英國後,每年只回來一次。

志願者陪她去菜市場,魚販小哥看起來和陳奶奶比較熟,問她要不要再買點魚,可以幫她切好,陳奶奶微笑婉拒:「不用啦,我煮得簡單!」陳奶奶不喜歡麻煩志願者,也很少開口說自己的困難,但有時候,陳奶奶會開玩笑一般說:「哎呀,人老了,就只能是這樣子啦!」

73歲的吳阿姨住在裕廊東,她每周都會受到志願者的探訪,但仍然覺得日子「空蕩蕩的」。吳阿姨有一兒一女,一個住在榜鵝,一個住在義順,但現在孫子孫女都在準備小六會考,孩子們回來的時間也少了,「以前家裡熱熱鬧鬧,現在只剩我一個人吃飯。晚上的電視開著,但其實我也聽不進去。」吳阿姨說。

3 「夾心一代」的時間平衡

在老齡化加速的環境中,新加坡「夾心一代」也深陷困局。上有七八十父母,下有還未自力更生的孩子,許多中年人(尤其是多子家庭)很難同時兼顧到孩子和年邁的父母,只能在工作與家庭之間疲於奔命。

圖源:MOH.GOV.SG

48歲的Rose是一家大型企業的HR,平日裡她既要操心大兒子的A水準考試,還要和丈夫輪流送兩個小女兒去參加各種課外活動,偶爾還要請假陪72歲的母親去看醫生。「我哥已經在美國定居了,我媽不想去美國,有時我工作累到晚飯都顧不上吃,我媽卻還抱怨我不夠貼心沒有每周去陪她。」

Rose說,她最害怕的不是身體上的疲憊,而是母親日漸對她失去期待的眼神。 35歲的王女士是兩個孩子的母親,她的丈夫比她大10歲。「我是從中國來新加坡的,平時我老公工作很忙,所以很多時候是我在幫忙料理他年邁父母的照顧事宜。」

王女士說,「有時候是陪他父母看醫生,有時候是帶孩子去看望他們,我還要輔導孩子功課,工作和家庭像兩座山,有時壓得我喘不過氣。」

唯一令王女士慶幸的,是她自己的父母年紀還不算很大,身體也比較健康,不然她作為獨生女更不知道該何去何從。

圖源:google

在75歲年齡段往上,新加坡「三代同堂」的溫馨場景正在逐漸減少,取而代之的是「夾心一代」的疲憊不堪與獨居老人的孤獨沉默。

正如一位社工所說:「我們發現有些老人一周都說不了幾句話,他們的心理健康比身體狀況更讓人擔憂。」

4 新加坡政府的「老年支持」

近年來,新加坡的出生率越來越低,甚至徘徊在係數1左右。與此同時,新加坡的醫療水平不斷提高,平均壽命提高到男性82歲,女性86歲,因此養老需求和護理需求也變得更多了。

圖源:MOH.GOV.SG

儘管老齡化帶來種種挑戰,但新加坡也始終不斷在努力,通過政策、技術和社區力量等共同支持,一步步地去解決即將到來的「超老齡社會」問題。

經濟上的「支持」 在規劃養老生活時,經濟保障無疑是最基本的一環。

幾十年來,新加坡CPF(中央公積金)系統也在不斷優化,從1955年的單純儲蓄到2009年引入風險共擔的終身年金計劃(CPF LIFE),民眾可以根據自己的需求,結合CPF「遞增計劃」去應對通脹壓力。

圖源:MOH.GOV.SG

除此之外,新加坡還有「銀髮補貼計劃」(Silver Support Scheme)等措施,幫助經濟困難的老人減輕生活壓力。政府還推行了Medisave、MediShield等醫療保障計劃,未來還可能拓展CareShield Life等長期護理保險,給老齡人口增加多一些安心。

圖源:MOH.GOV.SG

對少部分退休金確實無法支持日常開銷的老人,新加坡則提供兩方面支持,一方面提供崗位給他們去「自給自足」;一方面針對低收入老年人提供現金補貼。2023 年,有 388,000 名低收入員工獲得了工資保險計劃的支持,發放金額約為 9.14 億新元。

醫療上的「支持」 在醫療方面,新加坡採用政府補貼+3M模式,Medisave承擔主要醫療開支,MediShield Life覆蓋大病和住院費用,Medifund為低收入家庭「兜底」。

建國一代還可享受額外醫療津貼,2024年啟動的「共同前進配套」則為低收入老年人提供更廣泛的補助,給他們提供了多一重保障。

圖源:MOH.GOV.SG

針對醫療資源緊張的問題,新加坡政府推出了「社區護理計劃」,通過上門服務和數字化健康管理,給老人提供慢性病管理、康復護理等支持,這些舉措不僅推動了家庭醫生參與社區養老服務,對老年人的心理健康來說也是一些慰藉(沒有被社會「拋棄」)。

精神上的「支持」 對老年人來說,很大一部分恐懼來自於和社會的「脫節」,鄰里志願者計劃為老人提供的陪伴和幫助,則解決了老人們生活中的瑣事,又通過面對面的溝通讓他們感到被關懷。

圖源:MOH.GOV.SG

一名年輕的志願者分享道:「我每周去看望一位獨居的奶奶,陪她聊聊天,幫她買些日用品。她說我就像她的『孫子』,讓我覺得這些努力很值得。」志願者的參與,讓不同代際之間相互了解,也給老年人創造了溫暖的鄰里氛圍。

圖源:MOH.GOV.SG

政府還會和一些電子商家進行合作,向老年群體推廣智能養老設備,如健康監測手環、遠程醫療設備等。這些設備與幫扶,可以讓老年人學習使用網絡,學習新技能、參與虛擬活動,甚至結交新朋友。通過科技的橋樑,許多新加坡老人的世界變得更加開闊(當然科普反詐的也有)。

社會上的「支持」 對很多新加坡的老人來說,社區是他們的第二個「家」。

圖源:MOH.GOV.SG

「活躍老齡化中心」(Active Ageing Centres)和「樂齡健身計劃」(Fitness for Seniors),在這些地方,老人們可以參與手工藝、太極班,甚至智慧型手機課程,重新感受到學習和社交的樂趣,找回「朝氣蓬勃」的心態。