留学

王晴在来新加坡国立大学李光耀公共政策学院(LKYSPP)就读硕士项目之前,曾在深圳的NGO工作。

王晴

李光耀公共政策学院

公共政策硕士(MPP)项目学生(2021-2023)

作为广东人,她对深圳的环境并不陌生,每天的工作就是走访城中村,寻找潜在需要帮助的会员。在她的视角里,这些在城中村里做小生意的外来移民的生活环境十分恶劣。

“深圳也是中国较为富裕的城市,也一样有贫因的问题和黑暗的一面。”

▲深圳被拆迁的城中村。(王晴提供)

“深圳的经验记忆犹新,不少外来移民得和陌生人合租,不少房间里没有窗户,白天还需要开灯,一张床就是唯一的个人空间,衣物等都得挂在床架上等。”

▲这个没有窗户,白天也只能开灯的房间里,一个床位租金每个月人民币500元。(王晴提供)

后来王晴到澳洲留学,2018年以交换生的身份来到新加坡国立大学,并开始对新加坡的公共住房政策感兴趣。

新加坡住房政策是20世纪60年代实施的一项政策,旨在解决当时新加坡城市化和住房短缺的问题。这一政策的核心是通过政府的干预和引导,建立一个可负担的住房市场,使每个家庭都能够拥有一个稳定的住所。

王晴留学期间经常阅读新加坡作家的作品,包括张优远所著的《不平等的样貌》,该书主要探讨了穷人、贫民窟居民和移民工人等弱势群体的生活状况和社会处境。这让她更深入地了解新加坡社会存在的阶级不平等问题,也引发了她对社会公正性和平等性的关注。

不平等的样貌

该书主要探讨了穷人、贫民窟居民和移民工人等弱势群体的生活状况和社会处境。

1新加坡租赁组屋的日与夜

2022年5月,王晴第一次踏入新加坡的租赁组屋,这个看似繁华富裕的城市里,仍有人夜夜空腹入眠。她曾见过一户家庭十人挤居一房,虽然这一切并不是什么新奇的事情。

近期,王晴接受了新加坡红蚂蚁的采访,向大家展示了新加坡租赁组屋的日与夜。在聊天采访中,她问到:你知道如何辨认租赁组屋吗?

租赁组屋是新加坡的一种廉价公共住房,供低收入家庭居住。虽然租赁组屋在新加坡非常普遍,但很多人对于租赁组屋居民的生活并不了解。

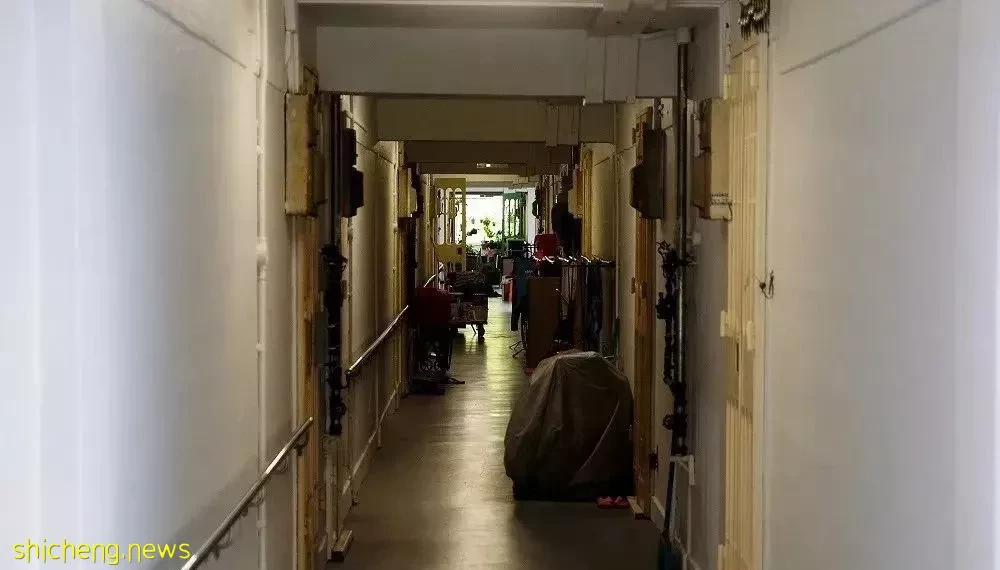

“租赁组屋晚上一般会比较暗,租户说为了节省电费,很少开灯,也很少有装空调。”

▲租赁组屋走廊一般光线比较昏暗。(联合早报)

当时,王晴正在社会服务机构(Beyond Social Services)实习10个星期,主要服务对象是租赁组屋居民。她参与了青少年就业和粮食安全等项目。

根据新加坡管理大学在2022年3月发表的《饥饿报告》显示,尽管新加坡是世界上粮食最有保障的国家之一,但在1200个接受调查的新加坡家庭中,有10.4%的家庭在过去12个月中至少经历了一次粮食危机。即使在粮食供应充足的情况下,仍有相当一部分人面临着粮食不安全的问题,尤其是对租赁组屋居民而言。

▲新加坡早期的租赁组屋。(联合早报)

据悉,新加坡有大约5万户家庭居住在租赁组屋。王晴惊讶地发现很多本地人并不清楚这些居民的生活、工作、育儿等各方面的艰辛,以及他们为克服困难所做出的各种努力和挣扎。

“租赁组屋未必是冷冰冰的地方。有一些居民自发互帮互助,在Covid的期间如果有人确诊,其他人会帮忙照顾彼此的小孩、做饭等等。”

“带我们到租赁组屋的社工,鼓励我们通过不同的感官来认识居民的状况。如果摘下口罩,你就可能闻到这里有种不同的味道,比如汗味、衣服未干、流浪猫的味道,还有就是很多人挤在小空间里的味道。”

▲比较新式的租赁组屋。(王晴摄)

2在新加坡学习如何“居者有其屋”

“每个人都有住房需求,而住房是一项人权,新加坡在这方面算很成功,或许这能帮助我找到解决房屋问题的办法。”

因此,2021年7月,王晴决定回到新加坡,并开始攻读为期两年的新加坡国立大学李光耀公共政策学院硕士项目。

新加坡是理想的学习目的地,它为学生提供高质量、高性价比的教育。在新加坡国立大学李光耀公共政策学院,王晴得以进入全球最优秀的公共政策实验室之一,这为她未来的职业发展提供了宝贵的机会。

3感受组屋社区的人文情怀

王晴对公共住房深感兴趣,她在就读李光耀公共政策学院期间,阅读了大量关于东陵福组屋区的报道和文章。

东陵福组屋区建于1962年。由于受到选择性整体重建计划(SERS)的影响,如今许多居民已经从东陵福组屋区搬迁至杜生附近的新组屋。

▲住户都搬走后的东陵福组屋。(王晴摄)

王晴在探索东陵福时,参观了My Museum。通过My Community举办的社区导览,她认识了这个积极推广社区文化的组织,并在文化小组(Cultural Mapping Team)担任义工。

每隔两个星期的周六,她都会前往杜生组屋区逐家逐户敲门,寻找之前居住在东陵福的居民,进行问卷调查和采访,了解他们对拆迁的影响以及搬到杜生后的感受。

“居民都说很怀念东陵福的食物,有不少居民还偶尔回去吃东西、去湿巴刹买菜、和旧邻居跟朋友la kopi,咖啡店的头手记得每个人喜欢喝怎样的咖啡。他们虽然不舍得东陵福,但也慢慢适应了杜生的新生活。”

在探访东陵福的时候,王晴也被当地浓厚的人情味打动,那或许就是她在本地作家书里读到的甘榜精神(邻里之间患难与共、同甘共苦的精神)。在一个充满甘榜精神的社区中,人们通常会对陌生人友善和热情,愿意分享自己的经验和知识。这种互相帮助和支持的氛围让王晴感到温暖和舒适。

▲(王晴摄)

“一个住一楼的老人打开门让我参观她的家。她经常为当老师的邻居泡咖啡和准备面包让她带回学校做早餐。她很喜欢她的家,前后两扇门通风对流,外面还有‘小花园’,邻居们种满了东西,有香蕉叶和各种花花草草。在和居民聊天的过程中,我感受到东陵福是充满人情味的‘家’。”

当地居民花心思去布置家和公共空间,这打破了她对组屋设计的刻板印象。

“一个Auntie说,组屋的门闸很像监狱。于是她在上面用塑料瓶种满绿箩,这样看起来比较舒服。她还在绿箩里面滴了几滴食用油,说这样可以驱蚊,不然NEA来查积水会罚款的。还有一个Uncle用枯叶和石头把自己家外面布置成海洋世界。”

▲用枯叶和石头把自己家外面布置成海洋世界。

(王晴摄)

王晴想,这些没说出口但用实际行动表现的,大概就是居民对一个地方的爱。