加東(Katong) 在新加坡已經成為懷舊的代名詞了。

在變遷的天際線下和不斷更新的地圖中,加東卻始終保留著這座城市原始的肌理和記憶。

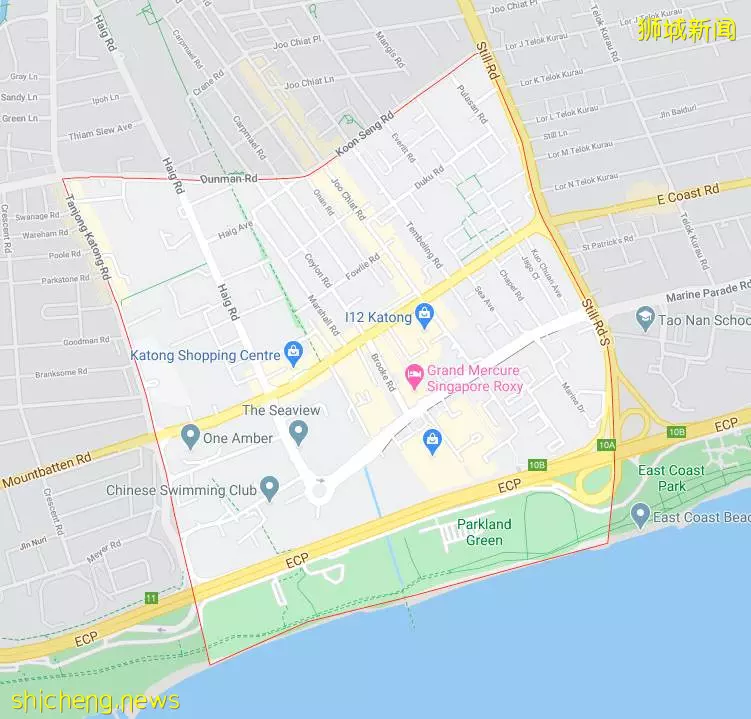

加東是新加坡東海岸的一個社區,傳統上來說西起丹絨加東路 (Tanjong Katong Road) 和蒙巴頓別墅區相鄰,東至史蒂爾南路 (Still Road South) 毗鄰直落古樓 (Telok Kurau), 北抵德明路(Dunman Road)挨著如切 (Joo Chiat)。

1961年的地圖,東海岸還沒開始填海

加東的老街記錄著曾經的輝煌。

早在1823年,萊佛士登陸坡島後第五年,新加坡第一任總督 William Farquhar 的女婿Francis James Bernard 就在此開疆闢土,開了第一片椰林。這個Francis的後人可比他出名多了,是現在加拿大總理 Justin Trudeau。

原本在現在Sea View公寓的位置29 Amber Road,是土生華人富商李俊源的海邊豪宅 - 曼德勒別墅,李俊源去世後他的遺孀住在這裡,經常在家開Party,當年李光耀就是在這兒參加完Party和太太求婚,這個別墅和周圍的莊園在1983年被拆除。

從實豈那 (Siglap) 到芽籠河畔,早期的殖民地政府大搞圈地運動,將土地賣給商人開闢種植園,種植椰子、棉花、方兒茶 (Gambier) 等經濟作物。

1971年的加東公園和正在填海中的東海岸

這些新加坡的先驅也是富一代,當中有警察總長Thomas Dunman,大名鼎鼎的胡亞基(黃埔)和富甲一方的周如切等人。

到20世紀初,加東逐漸成了一個富人區,從Meyer Road 向東一路沿著海邊(沒錯,Meyer Road, Amber Road, 馬林百列路當時是海濱路)都是洋行老闆、各路商賈的周末海邊別墅。

土生華人 Peranakan Chinese

也稱海峽華人,是指15世紀初期到17世紀之間開始定居在馬六甲、印尼、新加坡、泰國和緬甸一帶的中國明代、清代移民後裔。這些人的文化在一定程度上受到當地馬來人或其他非華人族群的影響。男性稱為峇峇 Baba,女性稱為娘惹 Nonya。

土生華人在明代鄭和下西洋之後開始移民到馬六甲海峽一帶,大多數人在此生活了幾代人。他們通常是商人,是英國人和中國人,或中國人和馬來人之間的的中間人,反之亦然。因為他們大多是受英國教育,因此,他們幾乎總是能夠說兩種或更多種語言。

知名的土生華人有辜鴻銘、陳篤生、林義順、李光耀。

如果想深入了解土生華人和早期新加坡移民史,可以去土生華人博物館看看。

地址:39 Armenian St, Singapore 179941

30年代大蕭條後,很多歐亞裔人被加東比較悠閒的生活方式吸引,把市區的房子賣了在這置業。歐亞裔聚集的聖家堂(Church of the Holy Family) 至今還在原址。

當時加東的主體居民是受過英文教育的歐亞裔和土生華人中產,大多是公務員或洋行雇員。

如切的娘惹排屋如今已成網紅打卡勝地

隨著居民增加,加東社區開始向北邊沿著如切路向北拓展蔓延,今天在這一帶有很多融合東西元素的別墅和排屋。

幾年前如切路上的聯排別墅披上了五顏六色,成了網紅打卡的地方,開車經過時看到有旅行團的大巴停下讓遊客下車拍照,居民不勝其擾平時也不大願意開門窗了。

加東是一個歷史和現實交織的地方,這裡的腳步明顯比新加坡其他地方慢了半拍,可能因為Old Money比較多,不需要為了生活奔波忙碌。

東海岸路長滿青龍木,又名紫檀、帝皇木、紅木(Rose Wood),是製造家具和雕刻藝術品的上等材料。

加東受保留的騎樓店屋,多數是1928年左右落成的。外牆上的圖案,則是華人、馬來回教徒和歐洲人的文化結晶,有華麗的科林殿式希臘柱頭,地中海式百葉窗,鳳凰、蝙蝠及花卉組構成的吉祥圖案,還有色彩鮮艷的花磚。多元的搭配除了體現藝術的美感外,也展示了各族群文化的包容性。

東海岸路上有三棟風格迥異的老建築:

第一座是保留著濃郁的上世紀70年代建築風格的加東購物中心;

第二座是轉型為餐館的前如切警察局;

第三座是隸屬回教慈善產業的紅屋。

加東叻沙 (Laksa) 已經如今已經揚名天下,現在這條街賣Laksa的不下三家,最有名的還是328 Katong Laksa, 香濃的椰漿混合著蝦米、咖喱、辣椒,用湯匙盛起剪得短短的粗米粉條,和椰香濃郁的叻沙湯汁送入口中,濃稠順滑,讓人慾罷不能。

這家現在已經上了米其林,價格自然漲了很多,現在一碗5塊錢了。

地址:51 East Coast Rd, Singapore 428770

加東購物中心於1973年開業,是新加坡第一座全冷氣購物中心。購物中心旁就是曾經叱吒一時的加東奧迪安戲院了。20多年前,本地電影業面對錄像光碟的強勁競爭,大型電影院逐一沒落。加東購物中心擴張版圖,將戲院兼并了。

與幾條街外的Katong I12相比,它倔強的建築風格放在這裡竟然毫無違和感。

Katong Village 原本是如切警署,改造後進駐了幾個商家,最有名的是Baba Chew's餐館和酒吧,招牌娘惹菜不錯,谷歌地圖4星好評。

地址:86 East Coast Rd, Katong Square, Singapore 428788

人多了自然有了江湖。

1928年落成的殖民地風格的如切警署,是為了對付日益猖獗的私會黨 (黑幫) 而設的。當年每家警署都設立了私會黨調查組,私會黨徒被捕後,先拘留在警署內,被法庭定罪後才關進樟宜監獄。如切警署地方大,成為主要的拘留所之一。上世紀80年代內政部改組後,調查私會黨的任務才交由罪案調查署(CID)負責。

加東紅屋原來是曾經經營了78年的Katong Bakery & Confectionery, 主要賣本地的糕點和甜食,目前雖然已經易主天旺 (Heavenly Wang) 茶餐廳,依然保留了原汁原味的裝潢和口味。

地址:63 East Coast Rd, Singapore 428776

1923年開業的紅屋「嘉東麵包廠」(Katong Bakery & Confectionery)樓上住家,樓下店面則由猶太人售賣瑞士卷(Swiss roll),咖喱角和麵包。1925年店主去世後,由海南籍人士接手,推出了新加坡第一個三層結婚蛋糕。為新人婚禮增添了甜蜜與浪漫。

麵包為新馬華人的「傳統食物」,追溯起來並不傳統,而是來自洋人家庭。早期的海南移民跑洋船,在船上當海員兼侍應生,有些則在洋人和峇峇家庭當廚師,逐漸掌握到西式廚藝。他們將歐洲人的飲食料理本土化,通過咖啡店與麵包店,普及到各個華人角落,成為「傳統」南洋早餐。

加東古董店更像個私人博物館。老闆黃先生Peter Wee是土生華人,在這個祖宅里擺滿了他幾十年從各處淘來的土生華人的各類家具和日用品,也售賣一些古董,進門感覺穿越了時空長廊回到了古早的新加坡。參觀需要預約。

電話:6345 8544

地址:208 East Coast Road, Singapore 428907

嘉東麵包廠運作了78年後,因建築結構出現狀況而關閉了,最近才重新開放,以復古的咖啡店門面經營。

紅屋的業主莎麗花扎因(Sheriffa Zain)於20世紀中葉將紅屋與相連的五棟店屋捐贈給回教慈善基金。

同一個物業歷經猶太人、華人、穆斯林之手,相當新加坡式和諧。

蘇格拉底貓是一家網紅店,主要賣些書本文具和一些好玩兒的小東西,店名來自老闆家的貓,我和老闆相識多年,原來在Bras Basah,後來搬到了如切路上。

地址:448 Joo Chiat Rd, Singapore 427661

建築承載著記憶,一代代人的日常生活累積起來就成了歷史。