李光耀是中國改革的「友善導師」,在1978年與鄧小平會面後,我國搞起了改革開放。其參照的就是新加坡,政治和經濟理念也都是在新加坡實踐的基礎上的原本的想法。可以說,當時新加坡的這些理念都是很先進的,超越了時代,也為我國改革開放的成功奠定了基礎。

「青出於藍而勝於藍」有了新加坡實踐結果為導向,中國的改革開放更上一層樓。李光耀在晚年回憶鄧小平的時候就說鄧小平沒有忘記他發起的「挑戰」,並且鄧小平比他本人做的更好。

確實作為改革開放總設計師的鄧小平讓中國不管是在經濟還是政治方面都發展得更好了。

李光耀

一、李光耀對鄧小平的回憶

1978年11月,鄧小平前往新加坡與李光耀進行了會面。在這次會面中鄧小平對新加坡的現代化程度感到震驚。

1965年8月,新加坡宣布獨立。而後的三十年時間內新加坡就躋身於亞洲最已開發國家的行列,在四十年的時間內經濟平均增長了7%。在李光耀積極的改革推動下,新加坡這個小國家快速地發展起來了。

也正是由於新加坡在獨立之初經歷這樣的改革後發展迅猛,再看看我們國家,在建國之初也推行過五年計劃、三大改造等一系列手段想要讓中國的經濟發展起來,雖然起到了一定的效果,但這些計劃都被擱置了。

原因是它們沒有讓中國從根本上發展起來,相比於新加坡的高速發展,我們確實有需要借鑑的地方。

新加坡能有效地利用來自美國等資本主義國家的跨國企業對新加坡的人員進行培訓,並且利用他們增加新加坡的收入,增加稅收來幫助重建新加坡,使每個新加坡人民都有住房。新加坡用這樣的方式來達到高速發展新加坡的目的,讓鄧小平很是吃驚。

沒想到鄧小平後來自己總結出了一個道理:新加坡通過對外開放吸引外資,然後用外資引進技術、管理技術和市場。他回到中國之後,很快將自己的想法付諸實踐了。

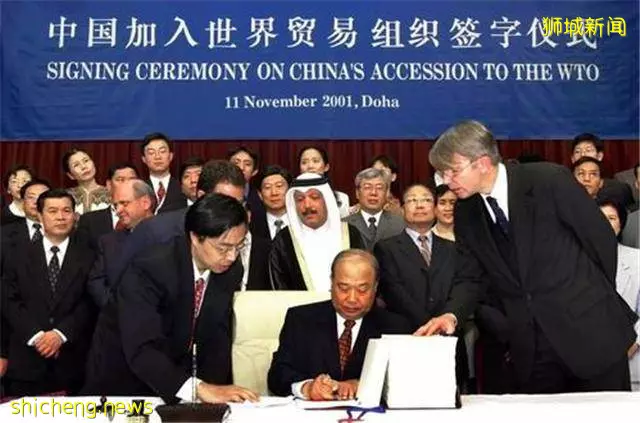

他效仿著新加坡模式開設了6個經濟特區,而後逐步成功地開啟了中國改革開放的道路。後來中國進入了世界貿易組織,成功打開了全中國面向世界的大門,拯救了中國。鄧小平沒有忘記挑戰,並且還努力爭取比新加坡做得更好。

後來,李光耀在回憶鄧小平時,他說在晚宴時,鄧小平說祝福他把新加坡建造成一個花園城市,鄧小平去法國馬賽留學時,曾經路過這裡,有過一面之緣,當時的新加坡非常的髒亂,還是個殖民地。鄧小平還曾盛情邀請他到中國進行訪問。

然而因為當時的中國正處於十年動盪的恢復期,於是他當時在表達了感謝後,說等中國從十年動盪中恢復過來再去。其實在我看來,李光耀的這句話中應該還包含了對中國的祝福,希望我國早日恢復過來,同時還有對鄧小平的激勵。

之後李光耀又說:這只是一個小國家做出的很小的成績罷了,所有他們能做的,中國也能做,並且還會做得更好。因為中國有的是狀元、文人和知識分子,而新加坡只有沒有田地、不識字的中國南部地區農民後代,無法與中國相比較。

李光耀採用了一個「激將法」,也確確實實地讓鄧小平記住了。

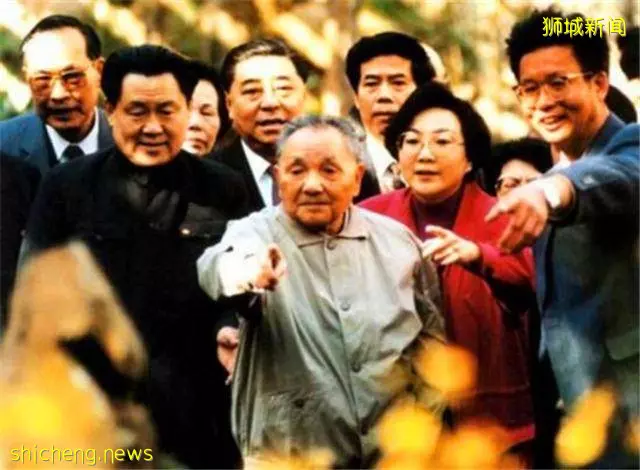

到了1992年,鄧小平一路南下到了廣東深圳在那裡做了重要的講話,結尾時他說出國去看看並且要向各國學習,特別是向新加坡學習,他們有良好的社會紀律和良好的社會秩序,我們要做的比他們更好。這說明鄧小平一直記得這個挑戰。

李光耀曾不止一次地在公開場合回憶過鄧小平,後來一次在與施密特的對話中也談及了鄧小平,並大大地讚揚他,認為鄧小平是他這個年代最偉大的領袖。李光耀欣賞他,因為鄧小平願意面對現實。

他回憶1978年的那次會面,鄧小平想要聯合周邊國家包括新加坡一起防範蘇聯,聽到這個建議後他不僅沒有同意,反而是說他們應該聯合周邊國家一起來防範中國,他原以為鄧小平會憤怒得向他破口,反而是問了這麼一句話:那你要我怎麼做?這令他十分震驚。

鄧小平願意向別國學習他們優秀的模式,並將他運用到中國的建設上來。

改革開放短短四十幾年,中國就已經成為了世界第二大經濟體,從人人喊打的舊中國到如今的大國,中國速度一直令世界震驚。而李光耀對新加坡實行的政策無疑是鄧小平進行改革開放的啟蒙老師。

二、李光耀是中國改革的啟蒙老師

如果不是那一次去新加坡的視察,也許中國到現在也沒能進行改革開放高速發展;

如果不是李光耀在鄧小平覺得恢復被十年動盪摧殘的經濟需要很久時,給他來了個激將法,鄧小平也許就不會把這一挑戰記到現在,正是有了新加坡為目標,我國的經濟發展也是空前的快速。

李光耀其實是最早注意到中國崛起的國家,他覺得如果不和中國友好共同發展,新加坡就會被時代所拋棄,這也是李光耀不斷給鄧小平信心,不斷向中國主動伸出援手,啟蒙中國改革開放的目的。

不管是出於什麼目的,李光耀確實是給迫切尋求經濟發展的中國人帶去了思路。

他告訴鄧小平他在新加坡發展中的行為方式,就是所有人不分男女都去為了自己和家人工作,然後,這樣他們就會願意分享自己的部分成果給那些不幸的人,因此有了中國後來的家庭聯產承包責任制。

中國「包產到戶」之後,中國農村舊的經濟管理體制被改變,農村的生產力得到了解放,人民生產的積極性也被調動了起來。

通過這一方式,我國的糧食總產量自1978年到2013年的35年時間內增長了無數倍。中國光是靠占地7%的土地養活了世界五分之一多的人口,解決了中國經濟發展的燃眉之急。

在李光耀的領導下,新加坡只用了一代人的時間就從一個貧窮的第三世界國家轉變成了第一世界國家,這在其他的小國家也是前所未有的,他的經驗對於中國來說,就是寶藏。

李光耀有自己的判斷,並堅定不移地走自己的路,在他看來,只要政策是為了新加坡和新加坡的人民好,即使有人反對,也要義無反顧地走下去。這是在警示中國的領導人也要如此義無反顧,不要怕別人說,中國才能成功。

中國也一直在走適合自己發展的社會主義制度,當外面的世界都在如火如荼地發展資本主義,以利益至上時,我國一直堅守的就是「以人為本」、「人民是國家的主人」,也正是這份堅守我們不僅證明了社會主義也是能夠很好地發展的,也向外國人證明了我們國家的強大。

新加坡作為一個華人很多的社會,它對清廉政府和法治社會建設的方法,也對我們國家建設法治社會啟蒙很大。李光耀在回憶鄧小平時,就中國能否做得比新加坡好產生的質疑點就在於此,缺少法治和制度。

其實,我國在新中國成立之初,就制定了《憲法》來規範中國人民的言行,推行依法治國,無論是在經濟改革還是政治改革上我國都遵循法治先行的原則,新中國成立以來,我國在法治方面的建設成績優異。

但李光耀對此卻覺得說是法治,不如說是人治,他回憶道,鄧小平也曾派人向他請教過關於法治建設的問題,李光耀告訴他說真正的法治是在處理民事糾紛時能夠做出哪怕對政府不利的裁決,因此一組獨立的法官必不可少。

由此可見,我國想要真正地建設成法治社會還要向新加坡多多學習才行。

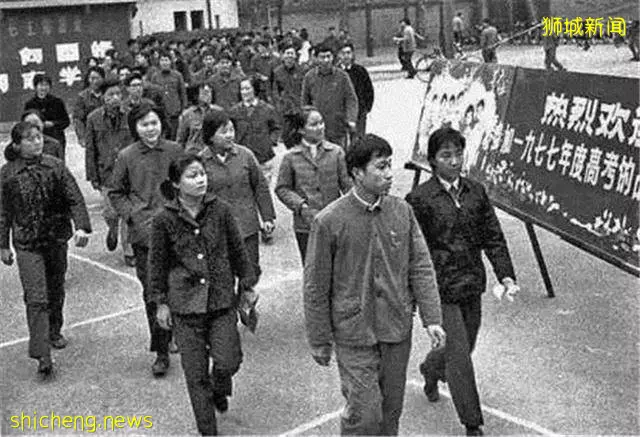

1977年,鄧小平宣布恢復高考,並在同年舉行了恢復高考後的第一次考試,目的是為了選拔優秀人才投身到國家建設中去。直到今日,教育制度和考試政策仍在不斷地改革,尋求更公平的方式,中國也是有名的教育大國。

這也就是李光耀所說的抓住「關鍵的少部分人」,新加坡發展中就很重視人才的培養,並把他們用好,有了人才,就有了科技、科研實力,火箭大炮什麼的就都有了。

這三個方面對我國領導人改革新中國起到了很好的啟蒙作用,同樣是沒有很多資源的國家,同樣是剛剛獨立之初想要謀求經濟發展的國家,同樣是擁有很多華人的國家,在一些政策,治國方式上有很大的借鑑意義。

還有就是李光耀對鄧小平的激勵,讓1978年之後,中國的改革開放得以快速地推進,並高速地向前發展,努力地追趕新加坡。我們開始擁有了現代化的裝備,擁有了自己的技術,也有很多的科研人才,所以李光耀說的中國絕對能做得比新加坡好,那是必然的。