誰都知道升級打怪。

打小妖,得金幣,換裝備,升級打怪,再升級,再打怪。

你能升級打怪,怪就不能升級?

我們面對的,不再是2020年那個新冠病毒。

而是已經打入我們社區核心的B.1.617病毒。

俗稱的「印度變種病毒株」。

如果說2020年那個原始病毒是「小米加步槍」,那麼,現在這個變種病毒是「飛機加大炮」,甚至是核潛艇。

高度隱蔽。潛行到敵人防線之內,忽然潛射幾枚飛彈,打你最軟最弱處。

什麼是我們的最軟最弱處?

打擊孩童。

打擊疫苗保護未覆蓋之孩童。

打擊家家戶戶心肝寶貝之孩童。

面對這一仗,除了必勝,別無後路。

防疫七大空前兇險

我認為,新加坡新冠防疫目前面對七大兇險,而且是空前的兇險。

這裡說的「兇險」是指公共健康方面的兇險,經濟和社會層次的兇險暫且不談。

一、病毒異常隱蔽

第一,本次入侵的變種病毒異常隱蔽。

去年,新冠病毒首次出現時,由於都是冠狀病毒,所以大家拿它當SARS沙斯病毒(非典)對待,首先以為病人都會發熱,其次以為病人都會出現明顯甚至嚴重症狀。不曾想,病人不一定發熱,甚至大多數是無症狀,而且病毒還有14天潛伏期。

如果說SARS像是穿著鮮艷制服在原野上列隊衝鋒的18世紀士兵,那麼,去年的新冠病毒就是穿著迷彩服在森林中機動作戰的當代士兵。

那麼,變種病毒是什麼?

變種病毒連迷彩服都不穿,武器更不帶。太隱蔽了。比余則成還隱蔽。但,敵後的這麼一個人,抵得上一個師。

有些讀者可能已經注意到我們連續兩天報道的兩個病例:

80歲老婦(第63248例)從5月2日開始,天天接受檢測,結果皆為陰性。到了第12天,5月13日,檢測結果為陽性,確診,之後,出現發熱症狀。

另一起:88歲老翁(第63168例)從5月2日開始,天天接受檢測,結果皆為陰性。到了第11天,5月12日,檢測結果為陽性,確診,無症狀。

天天檢測都是陰性結果,到了第11天、第12天才檢測出陽性結果。是檢測出了技術問題嗎?當然有可能。但,疫情已整整一年以上,檢測也已經做了一年以上,技術和經驗只有越來越成熟,除非是人為疏忽,否則,連續十一二天才檢測出來陽性,更有可能的情況就是,病毒更為隱蔽了。

二、傳播異常迅速

第二,因為隱蔽,所以傳播異常迅速。

大家還記得,去年三月底出現的那波疫情主要為境外輸入導致本地傳播和客工宿舍傳播,比較明顯的是輸入病例引發大感染群,例如第192例(32歲美國籍男子)3月9日從美國飛到新加坡,10日去酒吧,11日出現症狀,13日確診。他引發了Hero’s Bar感染群(8人)、杜佛路多佛國際學校感染群(8人)和新加坡板球俱樂部感染群(5人),其中多數為英國人。當時新加坡沒有任何限制措施,也不戴口罩。

現在,有各種措施,戴口罩已強制了一年,但,變種病毒來襲時,還是倒下了一片。為什麼?

因為傳播迅速。去年的病毒,1人傳播2至3人;而今年的變種病毒,1人傳播4至6人。按1傳6的速度推算,去年的病毒傳到第六代時,可以感染1024人,而今年的變種病毒,可以感染7776人,是前輩的7.6倍!

再加上抗疫疲勞。進餐時當然不戴口罩,但有多少人在餐後留著半杯飲料不喝完,就為了合法不戴口罩?

這還不說那些死活不戴口罩的死硬分子。 (5月15日,一名婦女拒戴口罩進入金沙,還嗆安全大使。過後,網民迅速對她起底,指她原來曾是一名海軍高級軍官,曾任一艘軍艦的艦長。圖源:網絡)

所以我們見到陳篤生醫院感染群、樟宜機場感染群等瞬時爆發。

三、傳播範圍很廣

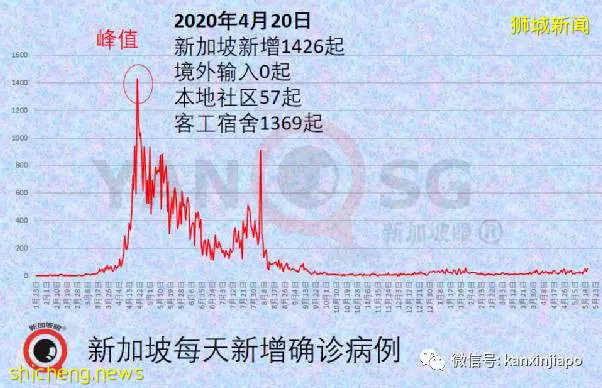

第三,因為傳播迅速,所以範圍廣大。 去年四月宣布進入CB「斷路器」之時,儘管當時每天幾百例甚至上千例,但是,對「壓平疫情曲線」,我是有信心的。

為什麼?當時很明顯疫情主要出現在客工宿舍。客工宿舍由於人員高度密集,共用設施,而且同居同食同娛樂,傳播極快。但,客工宿舍可以封閉管理,可以分流;客工年富力強,絕大多數都是無症狀感染者,儘管感染比例高達47%(人力部2020年12月數據),但病死率極低,為0.004%。而且,客工滿打滿算32萬人,再怎麼說也比社區的500萬人少得多,應對的完全不是一個量級。

現在就不同了。儘管官方和專家尚無「新一波」的定性,但我認為現在已經明顯出現了新的一波。這一波的最大麻煩是它已攻進社區核心。

我們看看前天的數據。

我關注大感染群如機場感染群、陳篤生感染群,但我更關注暫無關聯病例。前天通報38起本地社區病例,是自去年4月底的一年多以來的單日新高。

在這38起當中,出了多少暫無關聯病例? 17個。

人數已經夠驚悚。畢竟,前幾天通報的暫無關聯病例,分別為1、4、2起。到了5月16日,竟然一下跳到17起。

我們看看前天通報的所有病例的地理分布,你會更為驚悚。由於衛生部的通報只提供他們的工作單位或學校,我們就姑且以此分析。

看了這張地圖,馬上聯想到什麼?四個字,遍地開花。

有一點我忘了告訴大家。這張地圖並沒有把昨天的所有38起本地社區病例放上去,因為有些是無業的,有些是家庭主婦,等等。

我們以往一直講,「病毒仍在社區,不能掉以輕心」。

現在,病毒不是「仍在社區」,而是「深入社區」。

四、攻擊年幼孩童

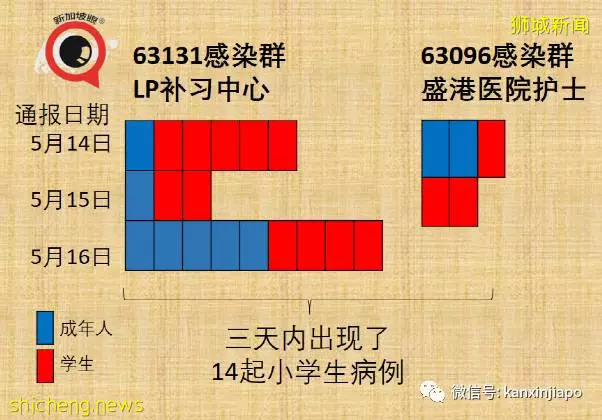

第四,孩童似乎更易受變異病毒感染。

僅僅從5月15日至16日這三天的衛生部通報,我們已經見到至少14起小學生確診。

僅在昨天,Learning Point感染群新增9人,其中5人為孩童家屬,年齡介於37歲至55歲,另外4人為小學生,分別是:光華學校9歲男生、光華學校8歲男生、育能小學8歲男生、聖瑪格烈小學8歲女生。

這只是統計少兒,還沒把3個確診的理工學院學生和維多利亞初級學院青少年學生算進去。

之所以讓所有學校、補習中心、增益課程中心(如鋼琴學校、芭蕾學校等)都改為遠程教學,怕的不僅僅是學生在主流學校時感染,怕的更是同學A到補習中心A1補英文,到補習中心A2補華文,到補習中心A3補數學,到補習中心A4補科學,然後又去校外的芭蕾課、鋼琴課、柔道課、美術課、這個課那個課,只要同學A中招,很容易傳給同學B、同學C......;同學B又傳播給補習中心B1、補習中心B2;同學C傳給補習中心C1、C2......

傳播起來不但極快,而且會在不同學校之間傳播,範圍極廣,防不勝防。

這一輪很明顯見到相對高比例的少兒確診。我想,至少有兩個可能。

第一、變種病毒或許容易感染年輕人。4月份,美國曾報告,英國變種B.1.1.7主要感染人群為年輕人;新澤西20—29歲的年輕人中,冠病住院率上升了31%,40—49歲年齡組的冠病住院人數增加了48%。

第二、由於本地社區有三分之一人按年齡高低已接種,因此,年齡大的群體已形成一定的保護屏障,但45歲以下青年和少兒仍處於裸奔狀態,因此在確診病例當中比例比去年的高。

儘管目前看來,病毒不會為年輕人帶來更嚴重的死亡威脅,但誰都不願意自己成為統計數字中的某個數據。

五、擠兌醫療資源

第五,更為麻煩的是,在變異病毒攻擊下,出現症狀的比例明顯比原始病毒感染高。

例如,前天通報的38起社區病例當中,高達32起出現症狀,比例近85%,也就是每20人就有17人出現症狀。

我們都知道,疾病的最可怖之處,在於它引起症狀,甚至讓病人轉為重症,以至死亡。去年疫情高峰時,絕大多數是無症狀確診,現在這一波則是出現症狀的占很大比例。

出現症狀的比例高,轉為重症的比例就高,就會對醫療資源造成擠兌,包括基本的氧氣供應,看看印度就知道了。

即便說新加坡生產得了氧氣,買得來各種醫療設備應急,但有一個資源是現在無論如何多少錢都換不來的。

那就是醫護人員。

醫護人員疲於奔命,甚至由於病例劇增導致醫護人員大面積感染而倒下。這才是對醫療資源的最大擠兌。

這還不說醫療人員本來就是跟你我一樣的人,他們的生命跟你我一樣寶貴。

如果出現醫療資源擠兌,病死率就會增高。

降低病死率是醫學干預的基本目標。如果無法降低病死率,防疫就徹底失敗了。

六、疫苗供應不穩

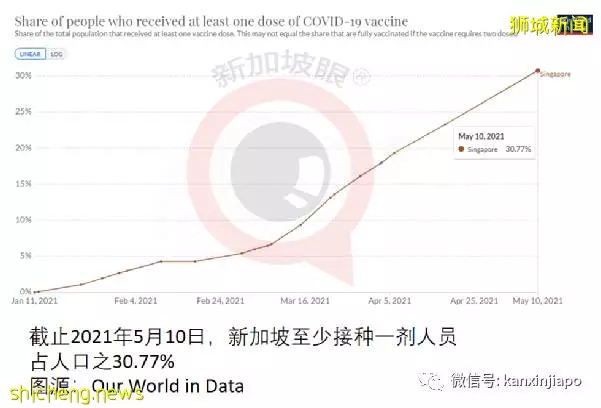

第六,新加坡接種一劑疫苗的比例為30.77%,在全球範圍內不算低,但仍遠遠未能達到群體免疫的要求。

尤其在社區面對洶洶疫情時,30%的接種率無法應對。

新加坡的疫苗全靠商業供應。儘管新加坡已下訂單,供應充足,但國際上疫情反撲,疫苗供應不穩,是個問題。

接種二劑疫苗的原理是,第一劑能提供約80%保護,接種第二劑之後,保護效力可以提高至95%。

新加坡的接種策略是,按年齡高低和從事的行業分配先後,年長人群和醫護、航空、海事等領域的風險高,因此,著重讓他們先接種二劑,然後逐步開放給其他人。

現在,政府考慮改變策略。大部分年長者和高風險領域人員已完成接種二劑,因此考慮接下來的其他人員,與其讓部分人員完成二劑接種獲得96%保護,不如讓多一倍的人先接受一劑接種,先獲得80%保護。

假定新加坡現存疫苗足夠100萬人接種,如果按原來策略,可以保護50萬95%不受感染,如果按新思維,則可以保護100萬人80%不受感染。

哪個策略較為合適?各有優劣。

七、人們抗疫疲勞

第七,也是最大的風險的,是抗疫疲勞。

抗疫一年多,從去年4月的「半封城」的CB「斷路器」病毒阻斷,到後來第一階段解封、第二階段解封、第三階段解封,或多或少,人們感覺病毒即便在身邊,也是在別人身邊,不在自己身邊。 (5月15日,一名60歲男子在淡濱尼走動,拒絕戴口罩,當場被捕。圖源:網絡)

去年疫情高發時,大家戰戰兢兢,如履薄冰,認真對待防疫規定。

今年,一切看似風平浪靜,不少人上有政策,下有對策,出盡法寶,感覺不是在防疫,而是規避防疫條例。

你躲得了政府抓你,躲不了病毒。

七大兇險不怕 我有三大法寶