南岸

新加坡河南岸

今天的南岸是以商業和金融為中心,高聳的建築物畫出一道美麗的天際線。

在駁船碼頭的大華銀行大廈層樓疊榭

大華銀行廣場前的「大笨鳥」是由哥倫比亞藝術家費爾南多·博特羅 設計

凱德集團大廈,新電信大樓與低矮店屋對照成趣。

1995年剛來新加坡的時候,中國銀行還只是一座小白樓(1954年建成),今天不但長大 巍然聳立,而且分行遍布全島。

中國銀行

矗立在新加坡河畔金融區的華僑銀行大廈(OCBC Centre),於1976年落成,出自大師——美國著名華裔建築師貝聿銘之手。

華僑銀行大廈的外觀,有三個由窗口拼出的巨型方塊,這使它有了「計算器」的暱稱。曾經是新加坡及東南亞最高的摩天大廈

碼頭

新加坡河上的三個碼頭

新加坡河因貨運的需要,曾經有無數個大小碼頭。四個主要碼頭是:羅拔申碼頭(Robertson Quay)、克拉碼頭(Clarke Quay),駁船碼頭(Boat Quay)和哥烈碼頭(又稱紅燈碼頭Collyer Quay)。

羅拔申碼頭

克拉碼頭

駁船碼頭

紅燈碼頭

現在這些碼頭都開發成休閒娛樂區,各式餐館酒廊和購物商場沿河而建。遊船穿梭於河中,船上的遊客和岸上的食客打著招呼。

在這吃飯為的就是沿河而坐,享用美食的同時欣賞夜景的氛圍,價格肯定比其他地方略高。

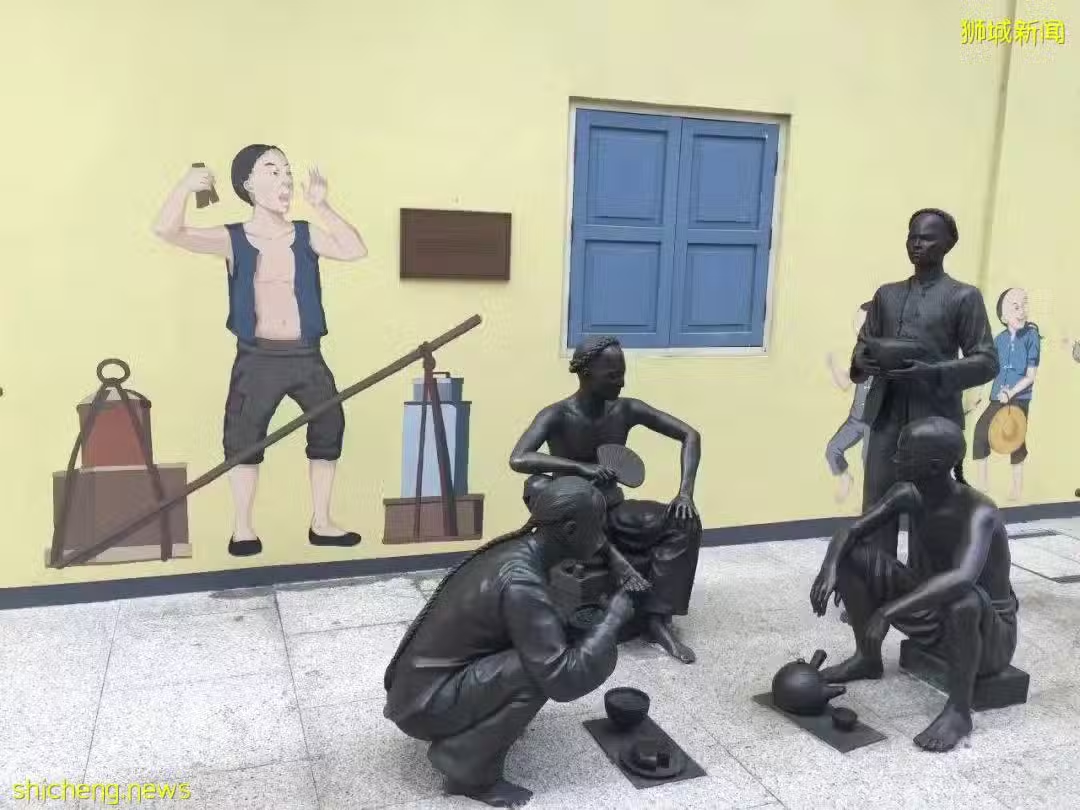

可我在這吃飯,條件反射地就想到肉骨茶,吃肉骨茶時就想到勞工。這是因為第一次參觀國家博物館,在介紹新加坡河時,提到當年的華人碼頭工人,每次攬到活就去吃一頓肉骨茶

由於疫情關閉了國門重創旅遊業,幾乎切斷了這些以遊客為主的餐飲和酒吧業的財源。

遊船靜靜地停靠在碼頭邊,

熔斷已經結束,但不能超過5人的聚集,餐館就算只能依賴本地食客也依然是慘澹經營。

在新加坡河邊長大的立國一代,應該是第二次見證了碼頭的興衰。

上一次應該是貨櫃船取代散貨船年代。查找新加坡河歷史的時候讀過一篇回憶文章,他父親是做散貨船的生意,每天可賺取400元。而他在新加坡海軍每個月的工資才這個數,常常被父親譏笑.新港口的建成加上河道的清理,駁船業一落千丈,連賤賣駁船都沒有下家。最後他父親乾脆把駁船開到公海沉到海底。