(新加坡7日訊)本地小販文化申遺,引發大馬一些美食家和廚師不滿,指新加坡小販美食「太衛生」無法與大馬街頭美食媲美,還有搶大馬「美食原產地」之嫌,新國美食家反駁,指重點是文化,不是食物有多好吃。

新加坡小販文化申遺,引發大馬一些美食家和廚師不滿。(檔案照)

《紐約時報》日前報道,電台BFM89.9於今年8月在推特上針對新加坡小販文化申遺一事,發出詢問「馬來西亞,我們怎麼看?」引來馬來西亞美食評論家、廚師和網友抨擊。一些指新國小販攤位太「清潔」(sanitized),無法和沒那麼衛生但更美味的大馬小販美食真正競爭。

報道引述一網民針對新加坡小販文化申遺在推特的留言:「和大馬不一樣,在新加坡根本沒什麼小販,我想他們的意思是要保護他們的冷氣食閣。」

大馬美食作者馮麗梅(音譯)則告訴該報,在街頭美食這塊,大馬人一直都有信心比更富裕、衛生和有效率的鄰居出色,這也是為何新加坡小販文化申請,會得罪一些大馬人,因為聽起來就像新加坡在說自己的小販食物是最正宗最好的。

另一大馬新聞和生活網站的作者Samantha Khor則直言:「新加坡小販食物就是沒達到我們的水準。」

申遺「美食文化」

吉隆坡一餐館主廚Darren Chin說,新加坡小販食物並不獨特,因為大部分源自大馬。

新加坡著名食評家司徒國輝指新國申遺的是「美食文化」,而非發源地問題。他認為應該摒棄食物不幹凈才配稱為「街頭美食」的想法。新國小販中心條件及硬體設備隨經濟發展得到提升,注重衛生,是勢在必然也是值得讚揚的。

他補充,新國小販中心可包容不同種族食物,是難能可貴的精神,也是在大馬少見的。

提升食物衛生

資深食評家林益民說,大馬網民對小販文化定義有誤。

他表示追溯根源,早期國人為了謀生,將家常菜帶到街頭賣,久而久之形成一種文化,無論在大馬還是新加坡都是一樣的情況。

在新國經濟快速發展的情況下,食物從街頭小吃進駐小販中心再到熟食中心,背後有經濟促使的必然性。他表示,同樣提供平民食物為主,卻大大提升的食物的衛生,何樂而不為?

新馬美食文化同中存異

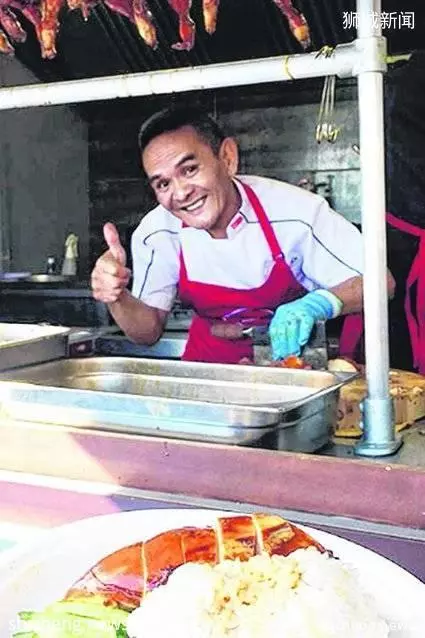

獲得米其林星的了凡油雞面老闆陳翰銘說,他走過世界各國的街頭小吃,但新加坡小販文化的硬體、食物味道及衛生,仍是他心中第一。

陳翰銘表示美食無國界。(檔案照)

「每個地方都有屬於自己的美食文化,很難說發源地在哪裡,食物味道才是關鍵。」

芳林熟食中心的著名歐南園炒粿條面老闆黃振財(66歲)則說,父親在50年代就是街頭小販,後來政府建了小販中心後才固定在一個地點經營。

他說,新國美食文化與大馬文化同中存異,好比炒粿條,大馬口味偏咸,而新加坡口味則偏甜,至於誰的更好吃,則見仁見智。

Post in:中國報 Johor China Press